特別委員会の提言や過去の振り返りも踏まえ、当社には以下のような課題があると整理しました。

- ・資源・エネルギー上流ビジネスにおけるリスクマネジメント

- ・既存ビジネスの収益性向上

- ・事業投資実施後の着実な収益化

- ・組織間連携による総合力の発揮

- ・コア・リスクバッファーとリスクアセットのバランス回復とキャッシュ創出力の強化

これらの課題を克服すべく、新中期経営計画「Be the Best, Be the One 2017」(BBBO2017)を策定しました。

住友商事グループは、

2014年度、資源・エネルギー上流ビジネスを中心に

減損損失を計上し、最終的に赤字という結果になりました。

この結果を真摯に受け止め、経営改革や収益力向上の

取り組みをさらに推し進めることで信頼回復に努め、

今後の成長に向けて歩みを進めていきます。

資源・エネルギー上流分野の大型案件を中心に、

約3,100億円の減損損失を計上することとなりました。

米国テキサス州パーミアン・ベースンにて進めていた米国タイトオイル開発プロジェクトは、開発中の地域において、当初想定していた以上に地質(シェール層)の形状が複雑であり、同じ地層の中でも、エリアごとに地下の状態が大きく異なっていました。そのため、それぞれのエリアごとに掘削方法の確立が必要となるなど、効率的な石油・ガスの回収が難しく、採算を確保したうえで開発を継続することは困難と判断し、パートナーであるデボン・エナジーとともに売却する方針を決めました。加えて、継続保有方針の地域においても長期事業計画の見直しを行い、結果的に1,992億円の減損損失を計上することとなりました。

当社は、これまでに2009年にバーネット・シェールガス開発プロジェクト、2010年にはマーセラス・シェールガス開発プロジェクトに参画しており、そこでの実績・ノウハウはあったものの、参画時には想定しなかったタイトオイルの掘削に関するリスクが顕在化しました。

ブラジル ミナスジェライス州セーハ・アズール地域で行っているブラジル鉄鉱石事業は、参画時に拡張プロジェクトのバリューも含めた価格で投資しました。しかしながら、拡張プロジェクトに遅れが生じたことに加え、鉄鉱石価格の下落を受け、長期事業計画の見直しを行い、623億円の減損損失を計上することになりました。

そのほか、米国シェールガス事業や豪州石炭事業、北海油田事業については、価格下落の影響により、減損損失を計上しました。

非資源ビジネスにおいても減損損失を計上しました。米国タイヤ事業のTBC Corporationでは、2008年のリーマン・ショックにより新車販売が落ち込み、結果的にターゲットとしていた車齢の車が減少したことや、小売事業において、多様化する顧客ニーズへの対応が遅れたことから、業績が低迷していました。これを受け、小売事業の再建を最重要課題に取り組んできましたが、策定した事業計画に対し、回復のスピードが遅れていたことから、219億円の減損損失を計上しました。

| 事業概要 | 当期利益への影響額 | 主な損失発生理由 | |

|---|---|---|---|

| 米国タイトオイル開発プロジェクト | 米国テキサス州におけるタイトオイル・ガスの開発及び関連事業 | △1,992億円 |

|

| ブラジル鉄鉱石事業 | ブラジル ミナスジェライス州セーハ・アズール地域における鉄鉱山の開発及び関連事業 | △623億円 |

|

| 米国シェールガス事業 | 米国ペンシルバニア州におけるシェールガスの開発及び関連事業 | △311億円 |

|

| 豪州石炭事業 | 豪州における複数の石炭事業への投資 | △244億円 |

|

| 米国タイヤ事業 | 米国におけるタイヤ卸・小売事業 | △219億円 |

|

| 北海油田事業 | 英領・ノルウェー領北海における石油・天然ガスの開発・生産・販売 | △36億円 |

|

| 税効果等 | +323億円 | ||

| 合計 | △3,103億円 |

経営改革特別委員会より、企業価値向上のために

当社が取り組むべき課題が提言されました。

1998年秋、当社は他社に先駆けて、一定の「リスク」に対し、どの程度の「リターン」を上げているかという収益性を見る指標として「リスク・リターン」*を導入しました。最大損失可能性額であるリスクアセットを、リスクバッファーである株主資本の範囲内に収めることで過大なリスクを持たないことを基本とし、厳しい環境下でも安定した業績と財務体質を維持できる経営基盤を構築してきました。また、大型投資案件については、投融資委員会・経営会議・取締役会での十分な議論を経て意思決定を行うというプロセスを確立していました。しかしながら、今回の減損損失という事態に至った原因をしっかりと究明したうえで、今後の経営に活かしていく必要があると判断し、2014年9月、社内に「経営改革特別委員会」を設置し、外部コンサルタントも起用しながら、詳細な調査・要因分析を行いました。これらの結果も含め、企業価値向上のために幅広い視点から、さまざまな改善策が議論され、今後、当社が取り組むべき課題が提言されました。

当社グループが取り組むべき課題を整理し、新たな戦略に取り組んでいきます。

特別委員会の提言や過去の振り返りも踏まえ、当社には以下のような課題があると整理しました。

これらの課題を克服すべく、新中期経営計画「Be the Best, Be the One 2017」(BBBO2017)を策定しました。

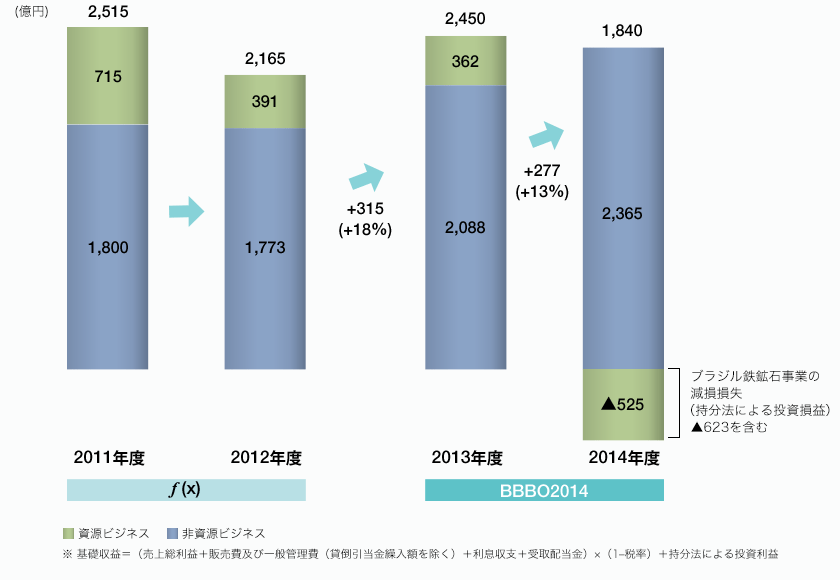

ビジネスの新陳代謝に取り組んだ結果、

当社グループの収益基盤は着実に強化されました。

「目指す姿」の実現に向けた最初の2年間と位置付けたBBBO2014では、収益力の徹底強化を目指し、現在の収益の柱をさらに太くするための取り組みや、既存投資案件のバリューアップ、将来の収益の柱の育成、資産入替などのビジネスの新陳代謝に取り組みました。その結果、非資源ビジネスの基礎収益はコアビジネスの成長と、近年投資した案件の収益貢献により、2012年度の約1,800億円から、年率10%を超える成長を果たしました。

BBBO2017でも、ビジネスの新陳代謝による収益基盤強化の取り組みをさらに推し進めていきます。

経営改革を推進するとともに、成長戦略を実行するうえでの

規律としてキャッシュ・フローを重視します。

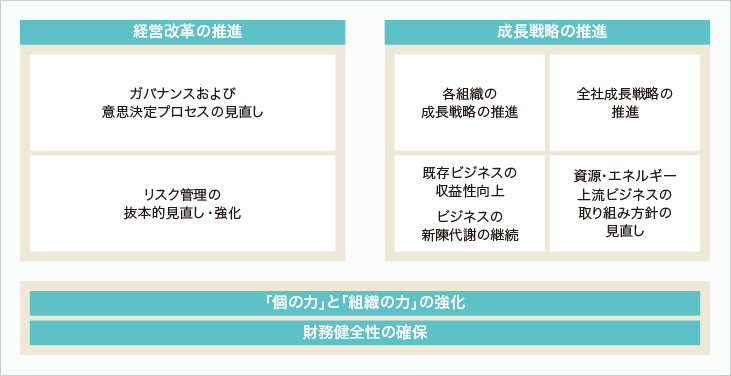

BBBO2017は、グループ一丸となって課題を克服し、「目指す姿」実現への道筋をつけることをテーマとしており、経営改革の推進と成長戦略の推進に取り組んでいます。経営改革では、まず、経営執行における意思決定プロセスを改善するため、多様な意見や多面的な議論、多段階での議論を経て、重要事項が決定されるよう体制を整備します。次に、取締役会のモニタリング機能を強化します。

さらに、リスク管理の抜本的見直し・強化も行います。

また、経営改革と成長戦略の前提となる財務健全性の確保のため、成長戦略を実行するうえでの規律を設けます。有利子負債に過度に依存せず、持続的な成長を実現するために、自ら創出したキャッシュの範囲内で投資と配当を行います。