2024年07月19日

住友商事株式会社

EVを電力系統の調整力として活用する取り組みを開始~官民連携でカーボンニュートラル実現に向けた再生可能エネルギーの普及へ~

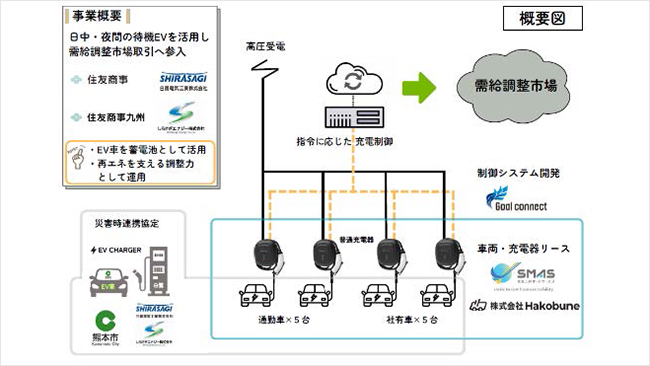

住友商事株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員 CEO:上野真吾、以下「住友商事」)は、電気自動車(以下「EV」)を電力系統に接続し、電力の需給調整市場(注1)に貢献する国内初(注2)の取り組みを行います。住友商事は、熊本市・JR 九州・住友商事九州と2024年2月に連携協定を締結し、官民でのカーボンニュートラルの実現に向けた取り組みを行っています。今回の取り組みは、熊本市で2024年3月に完工した“でんきの駅川尻”に続く、再生可能エネルギー(以下、「再エネ」)の普及を目的とした事業です。

再生可能エネルギーの役割と課題

日本政府が目指す2050年カーボンニュートラルの実現には、再エネへの転換が重要であり、同時に大量導入を見据えた電力ネットワークの安定化・次世代化が不可欠です。再エネは天候によって発電量が左右され供給が不安定になることも多いため、電力の需要に合わせ需給バランスを調整し、高い品質で電力を維持する役割が必要になります。この役割として系統蓄電池(注3)が重要視されており、当社も大規模な蓄電事業を展開しています。

本取り組みの目的と内容

今回はEVを様々な用途で実際に利用しつつ、さらにバッテリーとして活用し、電力系統の需給バランスを調整する蓄電池の役割を担わせ、電力市場に提供する取り組みを行います。具体的には住友商事のグループ会社である住友三井オートサービス株式会社および株式会社Hakobuneから、熊本市の白鷺電気工業株式会社およびしらさぎエナジー株式会社にリースされているEVが駐車場に止まっている非稼働時間帯に、バッテリーを蓄電池として活用し、充電器へ送信される指令に応じて調整力を提供します。関連するシステムの開発はGoal connect株式会社に委託しています。九州は日照条件が良く、他エリアに比べて太陽光の導入が進んでおり、この電力系統に再エネが占める割合が高い九州から(注4)電力需給市場に参入することで、再エネのさらなる普及を目指します。

住友商事グループは、さまざまな事業におけるCO2排出量の削減および再エネの普及拡大に取り組んでいます。国内外で蓄積したグループの総合力を生かしながら、地域のビジネスパートナーや自治体とともに、系統用蓄電事業や太陽光発電設備の導入拡大、EVの普及促進などを中心に、地域と共生する社会基盤の構築に取り組んでいきます。

(注1)周波数制御や電力需給バランス調整を行うために必要な「調整力」を、日本全体にわたって広域的に調達する市場

(注2)当社調べ

(注3)再エネ発電所や送電線・変電所・配電設備などの電力系統に接続する蓄電池のこと

(注4)2022年3月末時点の太陽光発電の年間接続量は10.9GW(九州電力送配電株式会社調べ)