- TOP

- Enriching+TOP

- 船舶トレードから洋上風力まで。世界の海上輸送を支える住商の船舶海洋ビジネス

2025.9.16

Business

船舶トレードから洋上風力まで。世界の海上輸送を支える住商の船舶海洋ビジネス

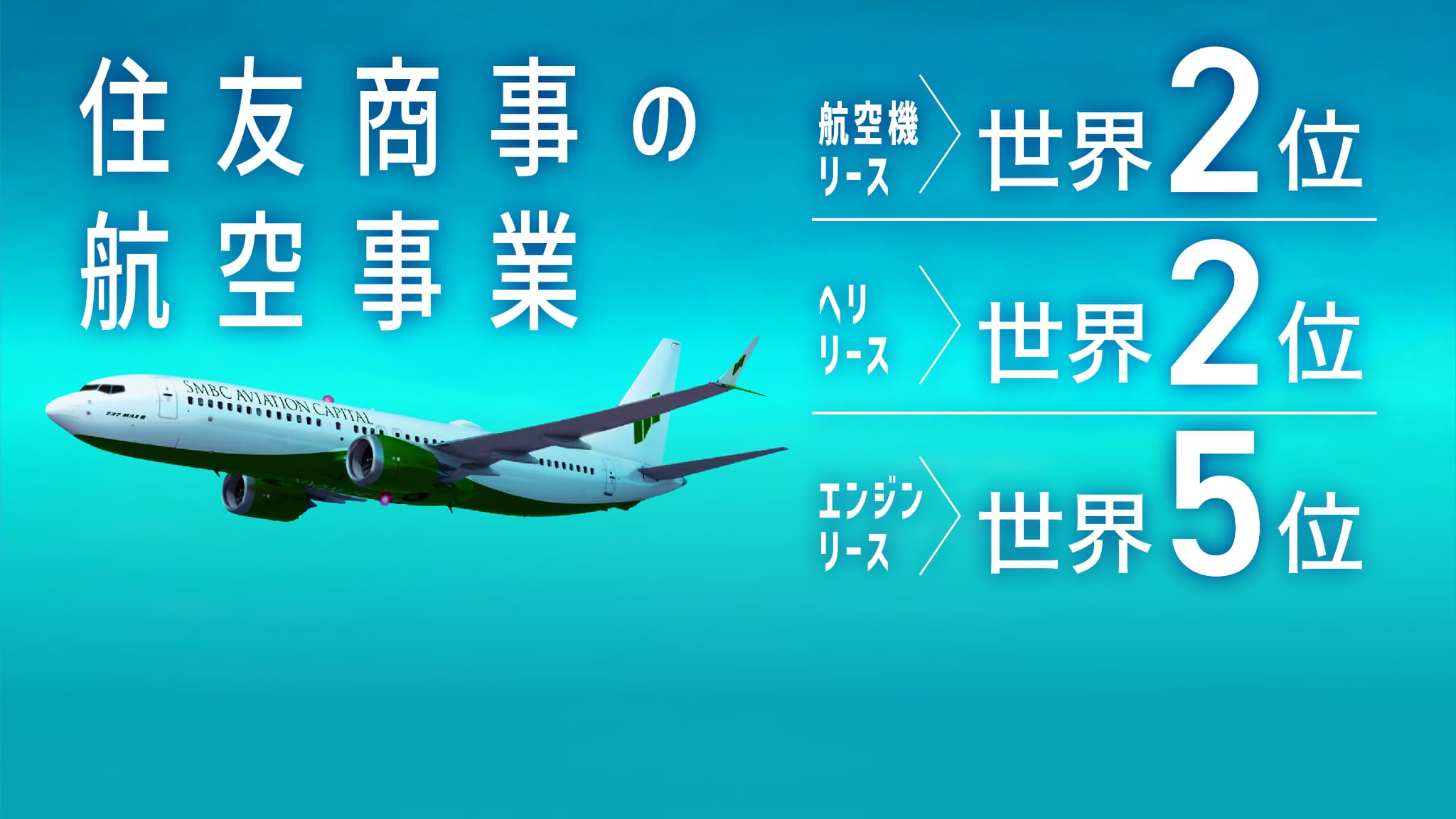

日本は貿易の99%以上を海上輸送に依存しており、造船・海運は経済や国民の暮らしを支える重要な社会インフラです。住友商事(以下、住商)では1950年代の船舶ビジネス参入以来、船舶トレードを基盤に、近年は脱炭素、環境対応といった多様な社会課題にアプローチする事業領域へと拡大を図っています。そんな住商の「船舶海洋ビジネス」の最前線で奮闘する船舶海洋SBU、住商マリンの担当者に事業の強みや展望、そして世界の大海原をフィールドに働く魅力を聞きました。

-

住商マリン

船舶営業ユニット 船舶営業第2グループ長番場 秀行

2002年に造船会社に新卒入社し、本社の新造船営業部門を中心に造船所やロンドンに勤務。21年住商マリン入社。以来、欧州および中東地域の船舶トレード業務に従事する。22年より現職。

-

住友商事 船舶海洋SBU

海洋事業開発チーム チーム長代理田中 孝明

2011年新卒入社。アジアや欧州の船舶トレード業務を担当。企画課を経て18年から2年間、カナダの大手船会社「Fednav」にトレーニーとして駐在。帰国後は、レスエミッション船関連、洋上風力発電関連の業務に従事。欧州トレード担当時代からの愛称は「トーマス」。

船舶トレードから造船・保有ビジネス、さらに脱炭素領域の新規事業へ

住商の船舶ビジネスの歴史を教えてください。

田中住商の船舶ビジネスは、1950年代のトレード事業から始まります。73年にパートナーとともに大島造船所(以下、大島)を設立し、造船事業に参画しました。85年には保有船事業を開始、2004年にはオランダに「Triton Navigation」を設立し、保有・運航事業を拡大してきました。

番場住商マリンは、住商船舶部隊が手掛けていた船舶融資のバックオフィス・事務補完会社として1996年に設立され、2021年からは住商が手掛けていた船舶トレードビジネスを集約して担う事業会社・プロフィットセンターとして、新たに出発しました。以後、住商と連携しながら、船舶の売買、用船仲介、融資斡旋から運行支援まで一貫したサービスを提供しています。

.jpg?h=1000&iar=0&w=1500)

田中21年の組織改編以降、船舶海洋SBUでは、脱炭素領域での新規事業に注力しています。各事業会社を含むSBU全体の戦略と経営資源配分を担い、適時適切な投資と既存事業の磨き込みを通じ、競争優位性を強化し続けることも重要な役割です。

世界有数の生産性を誇る大島造船所と連携し、市場変化に対応

住商の船舶ビジネスの祖業であり基盤となっているトレード事業の強みを教えてください。

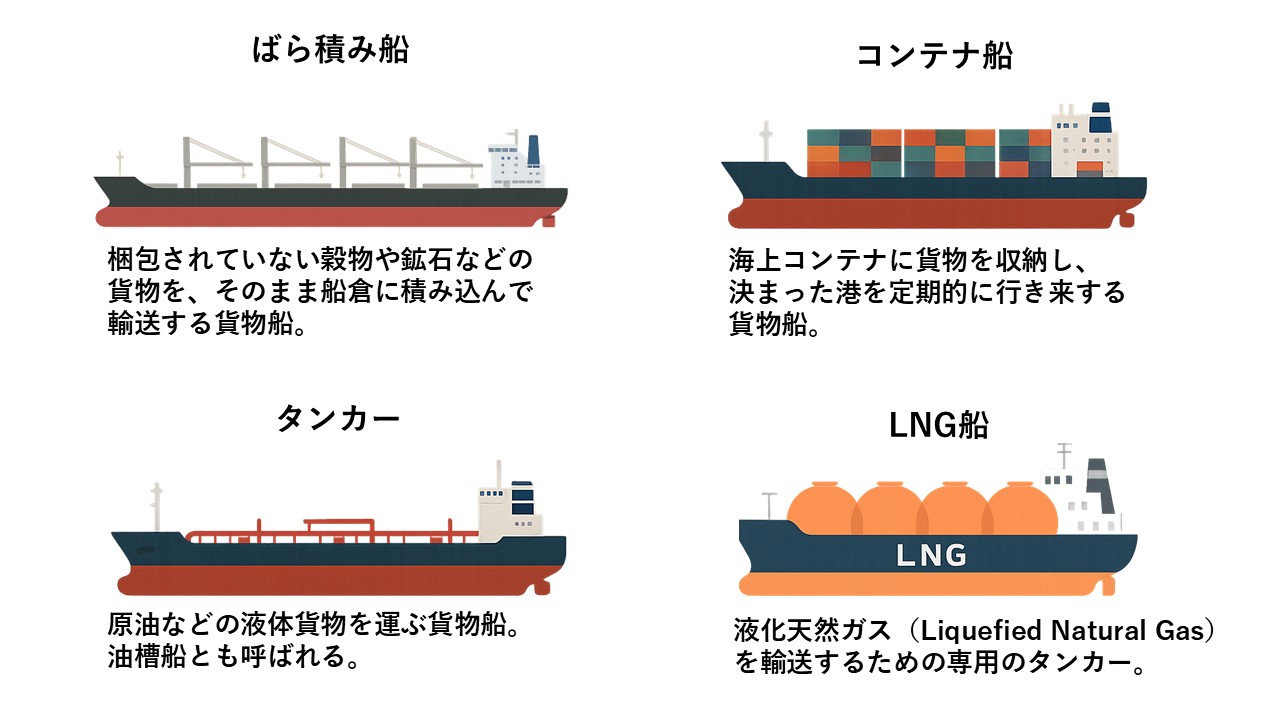

番場最大の強みは総合商社で唯一、グループ会社として日本国内に造船所を所有し、事業を展開していることです。鉄鉱石や穀物などを運ぶばら積み船の年間建造数は40隻弱と、日本有数の生産能力であり、特に小型~中型船の分野では世界市場シェア約15%を誇っています。

その顧客ネットワークを活用し、大型ばら積み船やタンカーなどの他船型、また中古船や融資仲介にもトレードビジネスの幅を広げることでさまざまな船主や造船所との取引につなげているのも特徴です。また、そのネットワークは自社で船を持つ保有船事業の拡大にも生かされており、ボラティリティ(変動性)が高い船舶事業において事業ポートフォリオの多様化を推進しています。

昨今の顧客ニーズや市場動向の変化を教えてください。

番場世界の人口は増えていくため、海上輸送の需要自体は拡大していく見込みです。また、船舶業界は世界単一マーケットのため、とても競争が激しい世界。地政学的なリスクも多く、昨今ではトランプ政権下での中国リスクの高まり、新造船の価格上昇による裸用船(※)の需要増加など10年前には見られなかったような変化が起きています。また、商社に似た機能を持つ欧州のシップブローカーが東京に支店を出し、商社が得意としてきた日本市場に進出する動きも活発化していますね。

市場変化に伴う事業の多様化に対応すべく、住商マリンでは欧州の駐在員を増員しました。現在、ロンドン、アムステルダム、アテネに4人駐在しており、東京のメンバーと連携しながら仕事を進めています。

※船主が船舶だけを貸し出し、運航や管理を借り手である用船者が全て行う契約形態

脱炭素社会に向けた取り組みも大きなトピックスですね。

番場現在、世界の船舶業界は脱炭素化に向けた転換期にあります。一部の船会社では、温室効果ガスの排出量を低減するレスエミッション燃料や風力補助推進装置の搭載などに取り組み始めています。とはいえ現状では、高額な初期投資に見合う運賃や用船料が得られず、ビジネスとして成り立ちません。しかし今後、GHG排出に対する課金制度など、国際的な枠組みが強化されれば、レス/ゼロエミッション船が経済的に成立する時期が来るでしょう。私たちは、そのタイミングを見極めつつ、大島をはじめとする造船各社と協力し、レスエミッション船の実現を目指しています。

既存アセットを活用し、脱炭素社会に貢献する洋上風力発電領域に挑戦

新規事業として取り組んでいる洋上風力発電領域の事業についても教えてください。

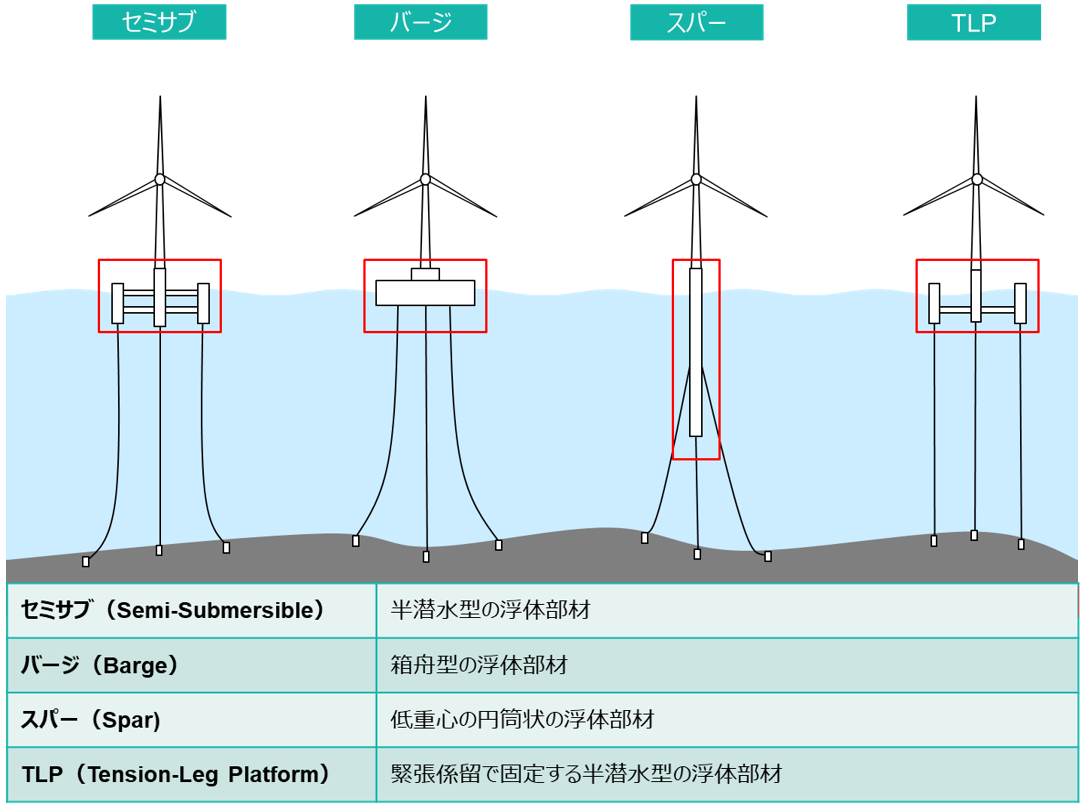

田中 洋上風力発電領域では大きく二つの事業を手掛けています。一つは、量産化と洋上風車の大型化に対応した浮体部材の開発です。浮体式の洋上風力発電は次世代の再生可能エネルギーとして注目を集めていますが、技術開発は発展途上であり、浮体構造物を製造するサプライチェーンも確立されていません。

そこで住商では総合エンジニアリング企業の日揮と協業し、浮体部を短期で量産、輸送するサプライチェーンの構築に取り組んでいます。その一環として、大島の香焼工場で浮体基礎のモジュール製造や、将来的な絵姿として完成品までの組み立てを一気通貫で施工、高速量産する体制の整備も視野にいれています。

事業開発においては、当SBU同様に洋上風力発電のサプライチェーン領域での事業開発に取り組んでいる鉄鋼グループとも協業しています。情報収集やビジネスモデル構想の際、同グループのグローバルなネットワークや深い知見を活用させてもらっています。

もう一つの事業は何でしょうか?

.jpg?h=450&iar=0&w=800)

.jpg?h=524&iar=0&w=931)

田中洋上風力発電施設を建設する際の作業船への投資です。23年にはオランダ企業とのJVで、風車部材の運搬専門船を保有・運航する会社を立ち上げました。24年にはノルウェーの「IWS Fleet」に出資し、洋上風力発電所建設に携わるスタッフの移動・宿泊施設となる支援船(CSOV)を保有・運航管理する事業にも参画しました。

長く船舶ビジネスに携わってきた住商ですが、欧州が本場の支援船分野では、コネクションも知見もほぼゼロ。市場調査から始まり、出資先を探すときもホームページの問い合わせ先に連絡するところから始めました。IWSへの出資は、3度のオファーでようやく話が進んだものの、異例とも言える短期間の内に出資交渉と社内申請を同時並行で進めなければならなかったことなど、困難の連続でした。

困難に直面した際、これまでの経験が生きたことはありますか?

田中 精神論的な話になりますが、トレード時代の先輩が贈ってくれた土光敏夫氏(※) の名言で、「やるべきことが決まったならば、執念をもってとことんまで押しつめよ。問題は能力の限界ではなく、執念の欠如である。」という言葉に励まされました。トレードにおいて商社は間に入る立場だからこそ、強い当事者意識を持って物事に取り組まないと、お客さまに価値を認めてもらえない存在です。問題が発生した時も、「自分がどうにかするんだ・どうにかできる」というマインドが重要です。

IWSへの出資では、協議の難航により交渉決裂の危機に直面する中、アポを取るよりも先にオスロ行きの航空券を取り、2週間弱で基本条件をまとめました。「ここが踏ん張り時だ」という勝負勘と胆力は、間違いなくトレード時代に培ったものだと思います。

※石川島播磨重工業元社長。東京芝浦電気(東芝)を再建し経団連会長も務め、「財界の荒法師」とも呼ばれた。

ダイナミックな造船・海運産業で、より良い社会へと導く水先案内人に

船舶ビジネスに携わる面白さ、やりがいはどんな時に感じますか?

番場私は前職も造船会社で、長く船舶ビジネスに携わってきました。一隻40~50億円する船を上司とペアで年間何隻も扱うスケールの大きさは魅力的です。特に、頑張って営業し成立までこぎ着けた案件で、完成した船に名前を付けて送り出す命名式の場で関係者が皆で喜びを分かち合う姿を見た時は、「この仕事をしていて良かった」と実感します。船会社はファミリー企業も多く、一隻の船に会社の命運がかかるため、お互いに信頼できる人を見抜く力が自然と養われます。信頼関係と人とのつながりを重視し、長年業界で働く中で高い専門性と人間力が培われていくと感じますね。

田中造船・海運産業は、人々の生活を支えるインフラであり、脱炭素社会の実現にも貢献するビジネスです。プレッシャーもありますが、その分やりがいがあります。また、洋の東西を問わず業界的に会社や肩書より、その人物が「何を言うか」「何ができるか」を重視する文化もあり、良い仕事をすると社内だけでなく、取引先からも一目置いてもらえるところも面白いですね。

最後に今後の展望をお願いします。

番場 今後も強みである大島との連携を土台としてトレードの事業範囲を広げながら、そのネットワークを使って保有船事業を成長させることで、市場環境の変化に対する耐性を強くしていきたいですね。その基盤をもとに、さらなる成長を目指してアンモニア燃料船のような最先端の船の保有ビジネスなど新たな事業分野に積極的に取り組んで行きたいと考えています。

田中洋上風力関連事業は、引き続きさらなるスケールアップを目指します。今後も業界を取り巻く環境は大きく変わることが予想されます。過去の成功体験や常識に捉われず、変化を先読みし、今までにない仕事、難易度は高くとも社会的意義が大きな仕事に挑戦していきたいですね。