- TOP

- Enriching+TOP

- 神田をバリューアップ!神田スクエアとテラススクエアが創る、人々が集う街

2025.3.25

Business

神田をバリューアップ!神田スクエアとテラススクエアが創る、人々が集う街

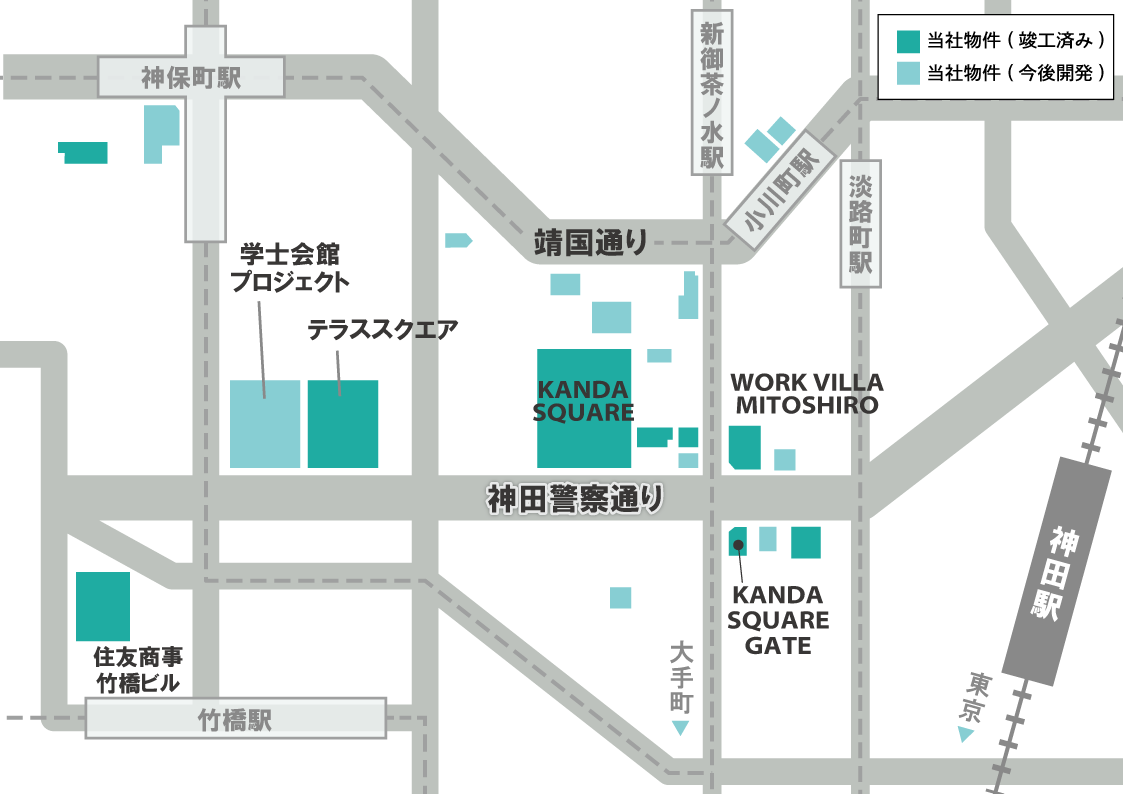

住友商事(以下、住商)は1960年代から、東京・神田でさまざまな規模のオフィスビルの開発、管理運用を手掛けています。住商の神田エリアでの街づくりに迫る「神田と住商」シリーズの第2回は、神田警察通り沿いに建つ大型複合ビル「テラススクエア」と「KANDA SQUARE(神田スクエア)」に注目。区道の廃止や高さ制限の緩和など行政との連携による新たな挑戦、さらには地域の方々と手を携えた街づくりの舞台裏を、プロジェクトを先導したキーパーソンに聞きました。

-

ビル事業ユニット

平松 潤一

1990年の入社以来、国内不動産の開発一筋。大阪にてマンション、オフィスビル、商業施設の開発に従事した後、2005年からは東京で、テラススクエアやPREXシリーズ、WORK VILLAシリーズをはじめとする数々のオフィスビル開発に携わる。

-

商業施設事業ユニット

上野 禎臣

2001年の入社以来、一貫して国内不動産事業に従事。05年から、商業施設事業部にてショッピングセンターや店舗ビルの開発・運営を担当。15年からは、ビル事業部にてKANDA SQUAREを含むオフィスビル開発・運営業務を担当。23年から現職。

官民連携で高さ制限も緩和。神田に誕生した2つのランドマーク

まずは2015年に開業したテラススクエア開発の経緯を教えてください。

平松テラススクエアがある一帯では、再開発の話が浮かんでは消えるという状態が長年続いていたんです。当初は四つの街区をまとめた広範囲での開発を目指していましたが、地権者が多すぎて前に進まない状況でした。そこで私たちが幹事会社となり、範囲を地権者が少ない二つの街区に絞って、もともと本社を構えていた博報堂さんをはじめとする5社による共同建て替え事業として、実現可能性を高めて再スタートを切ったんです。

再スタートを切ったテラススクエア開発ですが、本開発を進める中で苦労したことはありましたか?

平松計画地の真ん中を通っていた区道の廃止です。千代田区では法定再開発での区道廃止はあっても、民間企業の事業では前例がありませんでした。実は、当初は二つの街区のうち大きい街区にオフィスビル、小さい街区にマンションを建てる計画でしたが、当時の本部長から「二つの街区を一体化させてフロア面積の大きいオフィスビル1棟にしよう」と急きょ指示が入ったんです。

住商としても前例のないことで一筋縄ではいきませんでしたが、着目したのが、神田警察通りの再整備という視点です。5車線ありながら一方通行で、歩道は狭く、人が歩きづらいこの通り沿いに、当時の区長も何とかにぎわいを見いだしたいと熱意を持っていました。そこで千代田区と協議を重ねて、区道廃止の代わりに神田警察通り沿いに建つテラススクエアに広場を設け、歩行者に開かれた空間を創出することを私たちから提案したんです。

さらに、歴史的価値のある博報堂旧本館ビルを復元する計画も盛り込みました。こうして「区道を廃止して敷地を一体化し、神田警察通り沿いに緑豊かな広場を配置した方がこのエリアで暮らす人、働く人にとってもメリットがある」ということをロジカルに示し、区議会の承認も得て、区道廃止が実現したのです。

その経験は2020年に開業した「KANDA SQUARE」の開発にも生きていますか?

上野はい、行政との連携は続きました。KANDA SQUAREは、100年以上神田にあった東京電機大学の跡地取得から始まりますが、住商は大学の移転先探しを含めさまざまなサポートをしてきたんです。また、敷地内にあった神田警察署の移転もありましたが、仮移転先として区が保健所跡地を確保してくれるなど協力を得られました。移転と並行して開発を速やかに進められたおかげで、コロナ禍の影響をもろに受けることが避けられたんです。

さらに、このエリアでは100メートルという建物の高さ制限がありました。しかし、テラススクエアと同様に、人が集まる広場の整備案などを提案。ビルの「足元」にゆとりを持たせ、ビルの拠点性を高めるという考えで、130メートルまで緩和されました。

敷地内におみこし置き場も。ただのビルではなく、神田の歴史や文化を育む場所に

開発を進める上で、地域との関係づくりも重要だったかと思います。

平松そうですね。区議さんたちが最も大切にしているのが、地域の声。特に町会の意見は大きな影響力を持っています。私たちも、日頃から町会の集まりに顔を出し、時には一緒に酒を酌み交わしながら、開発に込めた思いを伝えてきました。

地道で愚直ですが、そうした関係づくりの積み重ねがあったからこそ、区道の廃止や高さ制限の緩和といった前例のない取り組みも、「住商だから応援してやろう」と後押ししていただけたのだと思っています。

上野地域の方々は神田の文化や伝統を大切にされています。例えば、KANDA SQUAREの開発では、敷地内に元々あった町会事務所の移転が必要でした。その際、単に移転をお願いするのではなく、KANDA SQUAREの隣に建てる新しい事務所に、おみこしの保管スペースを設置することを提案しました。神田祭はこのエリアに住む人にとっては思い入れの強い特別な行事ですが、自分たちの町会でおみこしを保管できる場所を持っていないところもあります。その場合は神田明神に預けるしかない。だから自分たちの町会事務所におみこしを置けることは、すごく喜んでいただけることなんです。

平松テラススクエアでも1階におみこし置き場を設置しています。祭りの際には広場がおみこしの集合場所として活用されていますね。

上野他にも、特に重視したのが、土日も人が集まる仕掛けづくりです。区からも「地域のにぎわいをつくっていくために、人が集まる場所が必要だ」と要望をいただいていました。そこで、KANDA SQUAREにはホールを設置。今ではライブやイベントなどで多くの方々に利用していただいています。

神田のポテンシャルを「見える化」し、職住ともに魅力向上

ビル1棟の成功だけでなく、地域のにぎわいを大切に考える。その観点での工夫は他にもありますか?

上野KANDA SQUAREの1階に食品スーパー「サミット」を誘致したことですね。実は、このエリアはかつて1軒あったスーパーが閉店して以降、買い物が不便なままでした。私たちも分譲マンションを手掛ける中で、地域の人にとって需要が高いことを実感していました。

そこでチームで議論を重ね、スーパーの誘致を決定。結果的に住商グループのサミットが出店し、地域の方々からも、オフィスワーカーからも大変喜ばれています。

平松スーパー誘致の決定は、このプロジェクトの重要な転換点でした。当初は別の構想もあったのですが、上野をはじめとするメンバーが「地域にとって本当に必要な機能は何か」を徹底的に議論し、方向性を変更。結果として大正解だったと思います。

二つのプロジェクトが実現したことで、神田エリアにどのような変化がありましたか。

平松このエリアは従来、中小規模のビルが多く、大手企業の進出はほぼなかった。それが、テラススクエアとKANDA SQUAREという二つの大規模開発を通じて、神田のポテンシャルを「見える化」できたと感じています。

実はテラススクエアのリーシングは、かなり苦戦したんです。リーマンショック後でマーケット的に厳しい時期で、竣工時に入居が決まっていたのは、1万坪のうち200坪のみ。当時私はビルをつくるプロジェクトリーダーとリーシングのチームリーダーを兼任していたのですが、リーシング専任の辞令を受けました。一人のサラリーマンとしてはお尻に火がついたような状況でしたが、なんとか3〜4カ月で6〜7割が決定し、竣工から1年以内で満室に。入居企業さまに丁寧にテラススクエアの魅力を伝え続け、コツコツとまいてきた種が花開いた瞬間でした。

上野KANDA SQUAREは時期が違うので単純に比較はできませんが、コロナ禍にも関わらず、リーシングはほぼ順調に決まりました。テラススクエアの実績があったからこそ、神田が「働く場所」として認知されたように感じています。実際、KANDA SQUAREのリーシングでは、従来なら候補に挙がらなかったような優良企業からも引き合いがありました。以前は「家賃が安いから」という理由で選ばれることが多かった神田ですが、今では港区や渋谷区の物件と比較検討した上で選んでいただくこともあります。

平松神田は元々、交通アクセスが良いし、街を歩けば書店や飲食店も多く、どこをぶらついても楽しい街ですから。まずは共同事業のテラススクエアを成功させ、神田錦町のオフィスエリアとしてのポテンシャルを上げる。そして、その勢いに乗って単独事業のKANDA SQUAREを創り上げる。まさにステップアップで神田の街全体をバリューアップできたと思います。

今後について、どのようなビジョンをお持ちでしょうか。

平松現在、私たちは中規模のオフィスビル開発も積極的に進めています。その中で特に力を入れているのが、バーティカルフォレスト(垂直の森)というコンセプト。すでに竣工した「KANDA SQUARE GATE(神田スクエアゲート)」にも取り入れていて、各階にバルコニーを設け、そこに緑豊かな植栽を配置します。オフィスの中からも、街を歩く人からも緑が見え、歩く人の目線で感じられる豊かな空間づくり。そんなビルを複数計画中です。

今後も外部の優れたデザインチームと組み、日々熱い議論をしながら、他のデベロッパーの1歩先を行くような提案をしていきたいです。そうして結果的に、みんながハッピーになり、無理やりではなく「自然と」住商にも利益が生まれる。そうなれたら理想ですね。