- TOP

- Enriching+TOP

- アグリビジネスの未来を描く。住友商事が世界の農業現場で培った知見×事業構想力

2025.3.14

Business

アグリビジネスの未来を描く。住友商事が世界の農業現場で培った知見×事業構想力

住友商事(以下、住商)で担当ビジネスの専門性を磨く社員を、2回にわたってフィーチャーする本企画。後編はアグリ(農業資材/※)事業で、トレードや商品開発、事業投資と活躍の幅を広げる山縣智繁が登場します。世界各国の農業事情や法制度、流通構造など、さまざまな知識が必要とされるアグリ事業。世界各国の現場に飛び込み、メーカーや農家の方と信頼関係を築くまでの道のり、またそれらを生かして今後どのような事業を生み出していきたいのかを聞きました。

※農薬・種子・肥料など農業生産を行うために必要な材料

-

アグリ事業アジア・大洋州ユニット(住商アグロインターナショナル出向)

山縣 智繁

2011年に入社後、アグリサイエンス部に配属され、住商グループの農薬専門商社である住商アグロインターナショナル出向やハンガリー、アメリカでの海外駐在などを経て、23年11月から住商アグロへ3度目の出向中。現在はアジア戦略事業部の戦略事業開発チーム長として、事業投資などをけん引している。

各国の農業スタイルを把握し、日本の高品質な農薬を世界へ

住商へ入社してからのお仕事内容を教えてください。

入社以来、農薬のトレードを中心にアグリ事業に長く携わり、商品開発や事業投資なども経験してきました。過去2回の住商アグロインターナショナル(以下、住商アグロ)への出向では、日系メーカーの農薬の輸出を担当。駐在国のハンガリーとアメリカでは、唯一の当社派遣員として事業会社に出向し、現地での輸入・販売業務に携わりました。現在は、現場で培ってきた知見・ノウハウを生かして、事業会社の支援や新規投資に取り組んでいます。

農薬のトレード業務では、どのようなことをしていたのでしょうか?

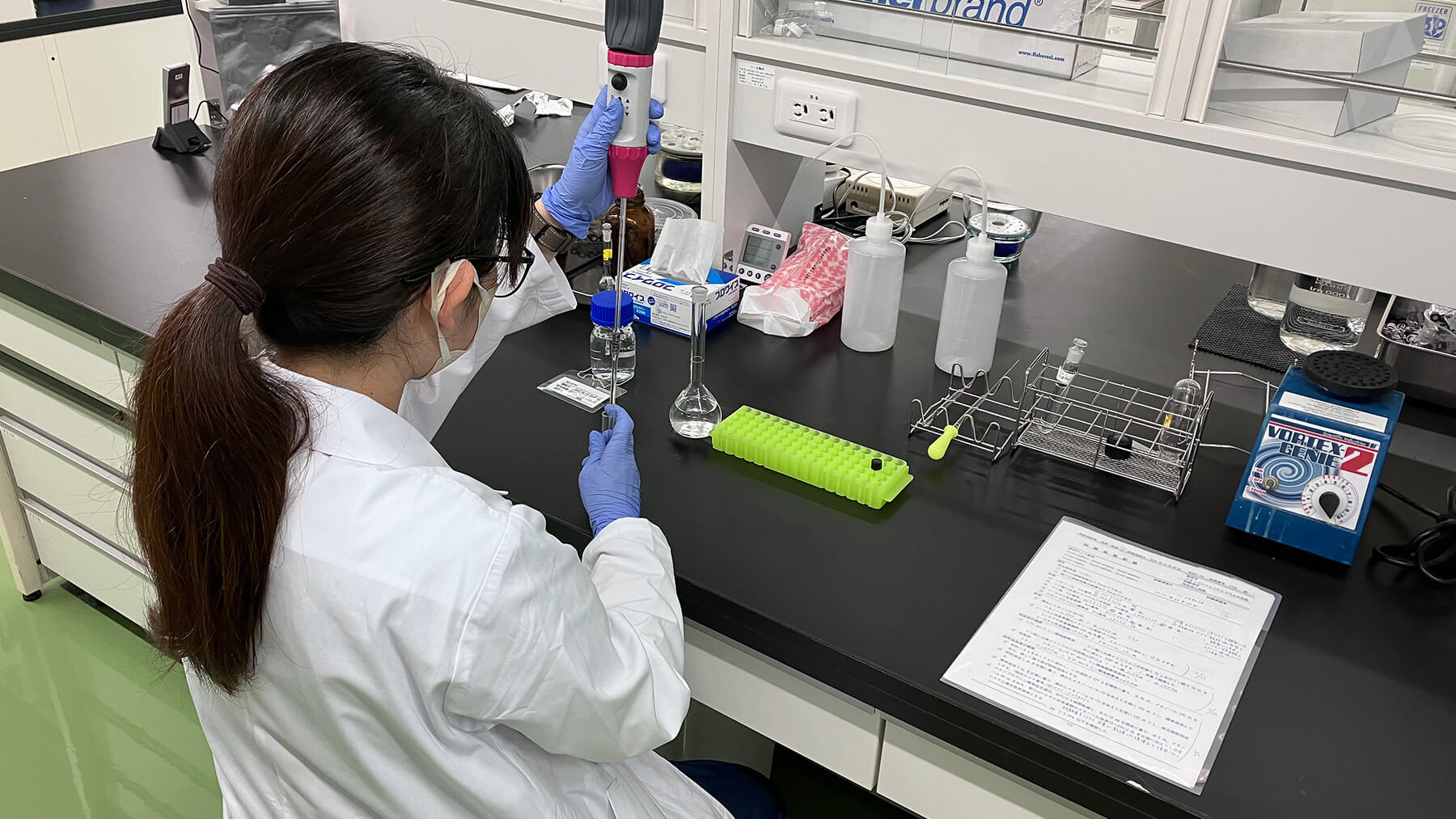

住商アグロへの出向1度目はヨーロッパと中東・アフリカ向け、2度目は北中米向けの農薬トレードを担当。頻繁に担当国へ出張し、現地の情報をもとに、日系メーカーと一緒に各国の気候や農作物、病害虫、農業の慣習などに合わせた農薬を開発し、販売していました。農薬の販売には、各国で承認・登録が必要なので、現地における効果試験や安全性のデータの手配まで行うこともありました。担当国の数が約20と多かったので、一度の出張で何カ国も飛び回る日々でした。

農薬トレードならではの特徴はありますか?

農薬は植物にとって「クスリ」であるため、消費者である農家目線では、新しいものを使用する際のハードルが高い商材です。そのため、商品の効果や安全性、新規性やコストを丁寧に説明し、信頼を得ることが重要になります。まずは農地の一角など狭い面積で試用いただいたり、各地域で影響力がある農家に試していただいてから他の農家にも普及していったり、現地の天候や栽培形態に即した工夫をしながら、マーケティング施策を行っていました。

日本製の農薬を海外で導入してもらうためには、どのような工夫をしていたのでしょうか?

住商は、1970年代から日本製農薬の輸出を始め、現在は世界90カ国と取引していますが、農薬をただ売って終わりではなく、アフターフォローまで行っているのが特徴です。私もメーカーの担当者と一緒に現地によく赴いて、農薬の適切な効果や使い方を説明する「技術普及活動」を実施していました。日本製農薬は「高品質で安全性が高い」と海外でも高い評価を得ています。世界で新たに開発される農薬のうち約4割が日本で創薬されているともいわれています。新商品は価格面で高くなることもありますが、効果や使用方法を農家へ適切にお伝えすればそのメリットを理解し、長く使い続けてくださいます。

とことん現場主義。農家の生の声を拾って、一次情報を蓄積

多くの専門知識が必要になりそうですが、どのように身に付けていったのですか?

私は大学では経営を学んでいて、農薬をはじめとするアグリ事業について、最初は全くの専門外でした。とにかくたくさん現場へ足を運び、現地の農家やパートナーに教えてもらいながら、知識を得ていきました。

農薬のことはメーカーの方のほうが当然詳しいのですが、現場経験にもとづく発想力には自負があります。例えば、メーカーの方でも、普段アメリカ向けに商品を開発していると、ヨーロッパの一次情報はあまり持っていないことがあるので、さまざまな市場を見てきた私からお伝えできる情報や提案があります。現場で仕入れた生きた知識はメーカーにとっても貴重な情報なので、意識的に海外へ多く出張するようにして、現地でも都市部のオフィスより地方の畑になるべく行く、といったことを地道に重ねていきました。

現場ではどのような学びがあるのでしょうか?

現場に行くことで、ネットで検索しても分からない、お金を払っても買えない情報が手に入ります。それを初めて実感したのは、入社1年目の初出張で北アフリカのモロッコに行った時のこと。首都のカサブランカから車で4~5時間かかる地方に足を運び、日系メーカーの殺ダニ剤を現地の農家や卸売店へ紹介する仕事でした。それまでその殺ダニ剤は、価格が高いことがネックになっていると考えていたのですが、現地で農家の方と話しているうちに、実は価格ではなく、効果や使い方の説明が不足していたことが判明。しっかりと使い方をお伝えしたところ、多くの農家で使っていただけることになったのです。メーカーにも喜んでいただき、ヒトとヒト、モノとモノをつなぐという、商社の仕事の基本を実感するとともに、「現場では、こちらが思ってもいなかったところにニーズやボトルネックがある」と大きな学びを得た経験でした。

国ごとの違いに対応するのも大変そうですが。

確かに、国によって気候が変われば、育てる作物の種類や病害虫も異なりますし、農業の慣習もバラバラです。そんな中でも、各国で情報を蓄積していくと、自分の中でいくつかのパターンが見えてきます。その国で初めて見るものも「どこかで見たことある」という感覚が養えるので、担当国が変わっても、「他の国ではこうでした」とか「似たような気候の地域ではこういう農薬を使っています」といった説明や提案ができるようになりました。そうしているうちに、メーカーや客先、農家とも対等に話せるようになり、信頼してもらえるようになったと感じます。

変わりゆく商社の役割。グローバル市場のハブ役となり、アグリ事業をより強く

現在は、どのような業務に携わっているのでしょうか?

23年11月からは、住商アグロに新設された「アジア戦略事業部」で、域内事業の活性化や新規投資を担当。特に、インドやベトナムの事業会社の成長支援に力を入れています。ここ最近で一番印象に残っているのは、24年10月にベトナムの農業資材業界のトップ企業の一つであるHop Tri Investment Corporationに出資参画した時のこと。当初はベトナム人の創業オーナーが望む売却手法に沿って検討していましたが、これまでさまざまな現場・会社を見てきた経験から別の手法への変更をご提案。一時は、「話が違う」と交渉が決裂しそうになりましたが、「この提案がベスト」と信じることができていたため、粘り強く何度も対話して、無事に契約締結がかないました。出資参画を経て社名も変更されたのですが、交渉のために何度も足を運んだオフィスのロゴが新しいものに変わっているのを見た時は、感慨もひとしおでした。

これまでのトレード業務での経験は、どんなところに生きていますか?

これまでは現場でインプットを増やし、それを担当業務に還元していくことが重要な仕事でした。今後はそこから視座をもう一段上げて、住商のアグリ事業がどのような方向に向かえばいいのか俯瞰して事業戦略を考えていくこと、「0から1」を生むようなクリエイティビティを発揮していくことが必要になります。そんな中で生かされるのがこれまでの経験で培ってきた、業界のバリューチェーンを構造化して捉える思考です。バリューチェーンというと一直線になっているようなイメージを抱きがちですが、実際はそうではなく、メーカー・商社・卸売店・小売店はじめ多くのステークホルダーが複雑に関与し合っています。トレードの中で、そうしたメカニズムを常に意識しながら数多くの現場を経験してきたからこそ、共通するパターンやバリューチェーンの中でどの立ち位置を取るべきかなどが見えてきて、新たな事業構想につながることがあります。

これからさらに身に付けていきたい専門性はありますか?

世界的な農薬登録制度の厳格化の影響を受け、新商品を生み出すには多額の研究開発費がかかるようになっています。これを背景に、各国の農薬メーカーは事業統合による大型化、環境負荷が低く登録のハードルが低いバイオ農薬の強化、種子をはじめとした周辺事業の拡大などを進めています。業界全体が大きく変化している中、住商も事業領域を広げるべく、アグリ事業を強化・拡大中です。私自身も農薬以外の農業資材や農業関連ビジネスについて知識と経験を広げることで、さらに高度な事業構想力や戦略的思考を身に付けていきたいと考えています。

アグリ事業は、世界的な人口増加により食料需要が増え続ける中、社会に不可欠なビジネス。その中でも私が現在担当しているアジアは、農業国が多くある地域ですが、農業の生産性がまだまだ低く、住商がこれまでに培ってきたノウハウを生かせば、持続的な発展に貢献できるはず。今後も多くの投資案件や事業のターンアラウンド(事業再生や経営改革)を経験して、グローバルな市場においてハブ役として活躍できる商社パーソンになり、より強いアグリ事業をつくっていきたいです。