- TOP

- Enriching+TOP

- 蓄電池で電力不足に挑む。住友商事が甑島で見出したエネルギー問題の未来

2025.1.22

Business

蓄電池で電力不足に挑む。住友商事が甑島で見出したエネルギー問題の未来

カーボンニュートラルな社会の実現に向け、さまざまな再生可能エネルギーが導入されている昨今。その中でも、住友商事は「蓄電池」に可能性を見いだし、2015年から鹿児島県の離島・甑(こしき)島で実証実験「甑島リユース蓄電池プロジェクト」を継続しています。甑島に足しげく通い、新しい再生可能エネルギーの導入と市場開拓に力を注いできた2人の若手担当者に、このプロジェクトにかける思いを語ってもらいました。

-

住友商事 エネルギーストレージビジネスユニット

宝多 燦太

2020年入社。入社から4年間にわたり、甑島リユース蓄電池プロジェクトに携わり、現地オぺレーション、関係性の構築、事業推進、設備運営までを担当。現在は海外の蓄電案件に携わる。大学時代はバックパッカーとして世界一周を経験。

-

住友商事九州 インフラ・デジタルソリューション事業部

杉山 悠生理

2022年中途入社。福岡市在住。甑島リユース蓄電池プロジェクトでは九州電力や自治体との連携を担当。JR 九州との共同事業「でんきの駅」にも関わる。これまで甑島を訪れた回数は約30回。学生時代はクワガタムシの研究に没頭し、今も採集・飼育中。

離島に蓄電センターを。前例なき実証実験への挑戦

まず「甑島リユース蓄電池プロジェクト」について、簡単に教えてください。

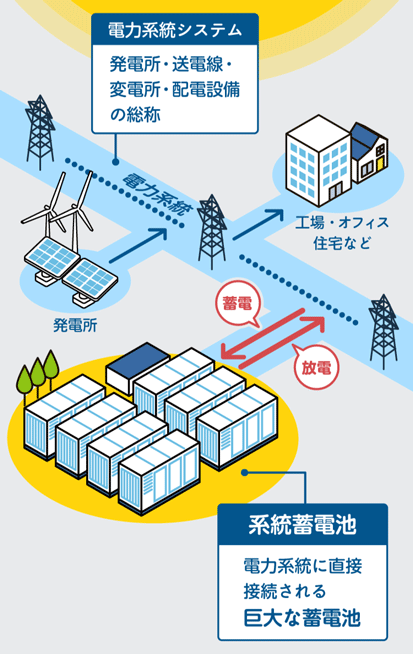

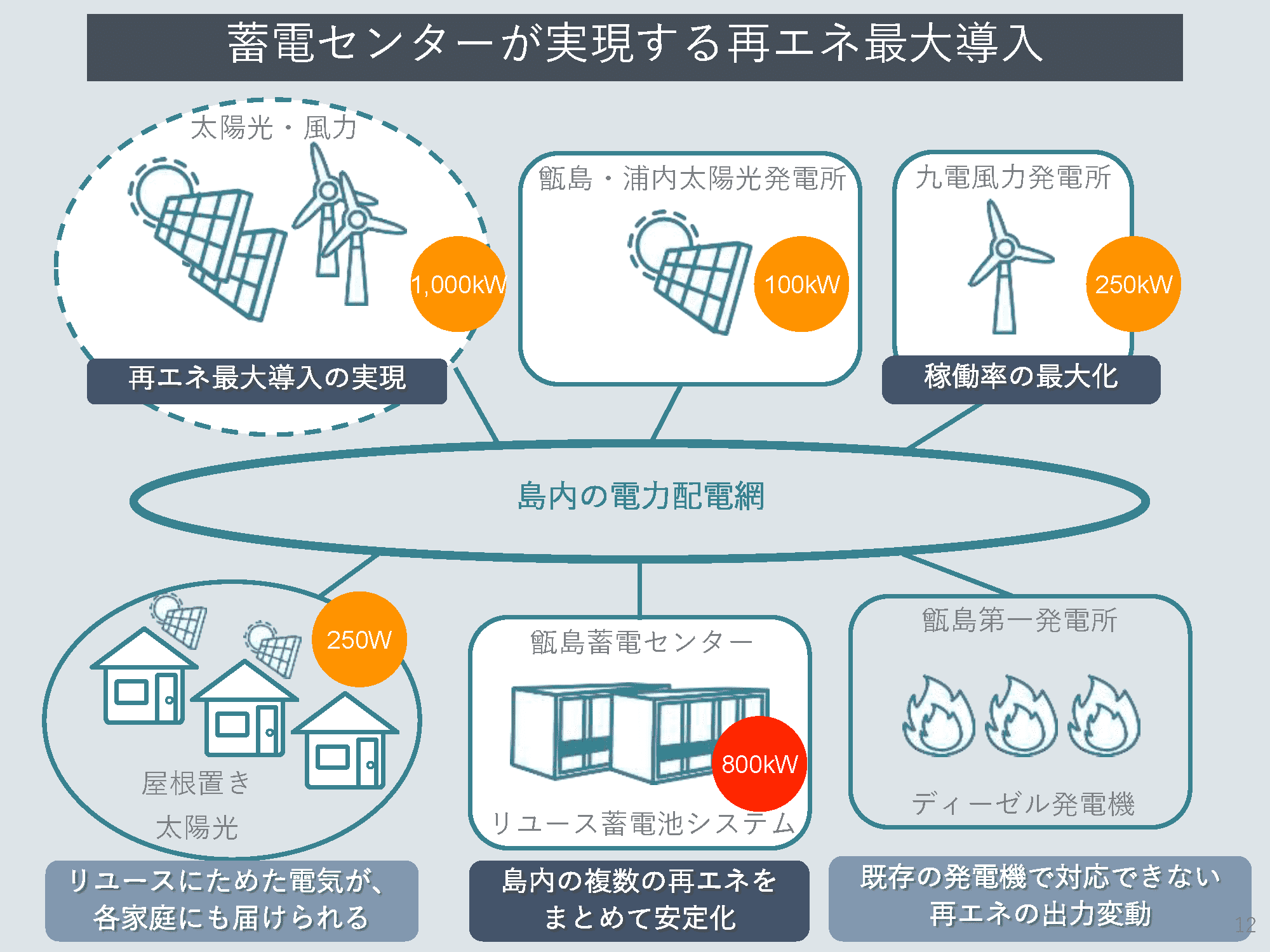

宝多再生可能エネルギーの中でも、自然の力を活用している太陽光発電や風力発電は天候の影響を受けやすいことが大きな課題です。本来、電力は需要と供給を常に一定にしなければいけないのですが、必要な量に対して不足したり、逆に余ってしまったりすることも少なくありません。この課題の解決法を模索する中で住商が注目したのが、複数の再エネをまとめて安定化し、ためることのできる「蓄電池」でした。

しかし、蓄電池のコストの高さがハードルとなっていました。そこで日産自動車と手を組むことで、使用済みのEVバッテリーを蓄電池として再利用し、コストを抑えることに成功しました。その後、数年かけてEVリユース電池を活用した電力貯蔵システムの開発を進め、2015年から甑島での実証実験が始まったんです。当時、系統用の再生可能エネルギーの中でも蓄電池はまだまだ手つかずの分野で、住商が先駆けになったと言えるでしょう。

鹿児島県の離島・甑島が選ばれたのはなぜでしょうか?

宝多甑島は、東京から片道8時間ほど、鹿児島県の薩摩川内市にある離島です。もともと、薩摩川内市は原子力発電所があることからも、エネルギーに対して非常に感度が高い自治体でした。また、甑島は台風や高潮などによる災害も起きやすく、離島ゆえに本土の電力系統から切り離されていることからも、安定的なエネルギー供給は喫緊の課題だったんです。住商としても、電力貯蔵システムの効果を示すには最適な環境ということで、両者の思いが合致したと聞いています。

甑島に造られた大型蓄電システム「甑島蓄電センター」はどのような施設でしょうか?

杉山島内の閉校した小学校の校庭に、EV自動車36台分の蓄電池を備えたコンテナを並べています。さらにその横には、太陽光発電所を設けています。電力需要が少ない離島では、出力変動が大きい太陽光発電などの再エネを導入する場合、その変動を補償することが義務付けられており、蓄電池はその役割を担っています。

特筆すべきは、電力貯蔵システムを系統(送電網)に直接つないで出力変動を安定させる仕組みは、23年までは法律上規定されておらず、日本では前例のない取り組みだったことです。実証実験では、系統に直結した一カ所の蓄電所から、小学校の太陽光発電所、島内の風力発電所や役所の屋根置き太陽光など、複数の再エネを変動補償できることが確認できました。

本土の電力系統から切り離されており、再エネ導入が難しいとされてきた離島でも、一つの蓄電所を設けることで導入拡大を目指せること、さらには将来的には系統向けの充放電も機能として可能であることが実証できたこの取り組みは、非常に有意義なものでした。

宝多ちなみに、現在蓄電設備の見学室として活用している校舎内の教室には、閉校当時の卒業生が黒板に書いたメッセージが残っていて、これは思い出の詰まった旧小学校を使わせていただいている側として、消さずに保存しています。

前任者たちの思いを、より広く、より深く伝え続ける

お二人は、このプロジェクトではどのような役割を担っているのでしょうか?

宝多私は入社5年目なのですが、1年目からこのプロジェクトを担当しています。電力は大切なインフラですから、10年以上の長いスパンで現地と携わっていく必要があります。その上で、プロジェクトを立ち上げた前任者たちの思いや経験を引き継ぎながらも、変化する現地のニーズを受けて、より良い成果が出せるようプロジェクトを運用してきました。

杉山宝多さんが主に東京で本社側の意見を踏まえつつ、プロジェクトを推進するのに対して、私はより現地に近い立場でこのプロジェクトに携わっています。薩摩川内市や、技術面で助言をいただいている九州電力グループ、そして島民の皆さんとコミュニケーションを取りながら、安全な設備運用をサポートしています。

蓄電事業に対して、島民の皆さんの反応はいかがでしょうか?

宝多当初は、「電気は使えて当たり前で、電気がどうやってつくられているかまでは関心がなかった」という人が多かったのが正直なところです。そのため、蓄電池がどんな役割を果たすのか、これまでのエネルギーシステムと比べてどんなメリットがあるのかなどを、しっかりアピールする必要がありました。杉山さんは、イベントに登壇することも多いですよね。

杉山そうですね。毎年市や県が主催するエネルギー関連のイベントで、実証実験についてお話しする機会をいただいています。それに加えて、やはり島民の皆さんにもより深く知ってほしいという思いがあるので、フェリー乗り場のスタッフや居酒屋の大将、お土産店やレンタカー店の店員さんなどには、お会いするたびにプロジェクトの話をしていますね。立ち上げ時の担当者は、今以上に足しげく甑島に通って、地元の皆さんとコミュニケーションを取って関係性を築いてきたそうです。私がそれを途絶えさせるわけにはいかないという思いで、できる限りたくさんの方と対話し、この事業を受け入れ続けてもらえるよう頑張っています。

宝多私はこれまで15回ほど現地に行きましたが、杉山さんはそれ以上ですよね。もうすっかり島の有名人になっていて、人気者ですよ。

杉山いやいや、宝多さんだって人気ありますよ。この間も島の人に「さんちゃんは来ないの? 連れてきてよ」って言われましたから(笑)。

実証実験を続けてきた中で、困難や挫折はありましたか?

宝多一度、設備が故障して蓄電池の一部を交換しないといけない事態が発生しました。一刻も早く修繕する必要があったのですが、何しろ離島ですので、新しい蓄電池の輸送や修繕をお願いする業者の手配などの調整が、とても大変でしたね。請け負ってくれそうな島内の業者さんへ連絡してみたり、「誰かやってくれそうな人はいませんか?」と島民の皆さんに尋ねたり……。結局、島内の電設業者さんが対応してくれることになったのですが、私は東京にいたので、交換手順をイラストで説明したことも印象深いです。

杉山私は、災害の影響で設備が停止してしまい、他のスケジュールを全てキャンセルして翌朝に甑島まで駆け付けたことですかね。博多から始発の新幹線に乗っても、到着するのは10時くらい。蓄電センターは基本的には無人で、何かトラブルがあったときは薩摩川内市の方が見に行ってくれることになっていますが、やはり現場に詳しい人間がいないといけないときもあるので、鹿児島方面の天気はいつも気にしています。

宝多このプロジェクトにおいて最も大切にすべきポイントは、電力を安定的に供給することです。日々のオペレーションだけでなくもし災害が起きて稼働が止まってしまったときに、できるだけ早く再稼働するには、どういった体制で、どういったフローを踏むのが最善なのか。そういったことを探るのも、この実証実験の大きな意義ですね。

杉山だからこそ、「蓄電センターがあると安心だ」と言ってもらえると、とてもうれしく思います。島民の皆さんや自治体の方々、九州電力グループの担当者さんと時間をかけて関係性を築いてきたからこそ、よりいっそう「有事の際にはこの人たちのために電力を届けるんだ」という気持ちになりますよね。

千歳、熊本、そして海外へ。蓄電事業をビジネスに

甑島の実証実験を経て、住商の蓄電事業はどのように進んでいくのでしょうか?

宝多アメリカやイギリスなどではすでに、蓄電池が活躍できる電力の市場が導入されています。住商は、これを日本で実現するにはどうすればいいのか、ルールや運用方法、課題などについて、経済産業省とも協議を繰り返してきました。そうしてようやく、日本でも需給調整市場(※)が整備され、24年4月から全ての市場が開設されたんです。さらに住商はこのタイミングで、北海道の千歳市において「EVバッテリー・ステーション千歳」を運転開始させ、目標としてきた市場への参画がかないました。

※周波数制御や電力需給バランス調整を行うために必要な調整力を、広域的に調達するための市場。

杉山九州でも新たな動きが生まれています。23年には、JR九州と住商グループが共同で「でんきの駅」という蓄電事業をスタートさせました。これは、JR九州が所有する沿線の遊休地に、甑島のような電力貯蔵システムを設置し、九州エリアの電力の調整に対応するサービスです。

第一号案件では甑島の実証事業を参考に関係者と検討を重ね、より効率的な開発・運用(スピード感、大容量化等)が可能な設備を導入しています。また、JR九州は九州エリアに根差す代表的なインフラ企業であり、地域を非常に大切にされてきた歴史を持っているため、住商グループとも親和性が高いのではないかと感じています。日々緊密にやりとりを重ねながら、でんきの駅事業を推進していく中で、自治体との連携についても議論が生まれてきていますね。

宝多千歳以外にも、福島県の浪江町などにバッテリー・ステーションを構えているのですが、蓄電設備を建設する際には、各自治体や現地の消防局の許可を得る必要があります。許可の判断は各消防局に委ねられていますが、甑島で約9年培ってきた実績が、安全性の証明として高いアピールポイントになっていますね。

杉山そうした事務的な作業も、この9年間の実証期間でかなりやってきましたから、住商として高い経験値を得ることができています。それに、再生可能エネルギーの業界では「甑島+住友商事=蓄電池」という認識が非常に広まっていて、新しい土地に広げていく際にもその認知度が役立っています。千歳の事例にも、甑島で蓄積したノウハウが存分に生かされていますね。

宝多さんは、海外での蓄電事業にも取り組んでいると伺いました。

宝多はい。実は24年4月から甑島のプロジェクトを後任に引き継ぎ、隣のチームで海外での蓄電事業に携わっています。現在は、アメリカやヨーロッパなどすでに市場がある国へ進出するのか、それとも、今後の成長可能性が高そうな国へ斬り込んでいくのか、日本での経験と市場の動きなどを参考にしつつ、検討している最中です。住商には、海外の電力インフラ事業に携わっている部署もありますから、そうしたコネクションを使って、広く可能性を探っていきたいと思います。

最後に、甑島リユース蓄電池プロジェクトに携わってきたことで、どんな学びがありましたか?

杉山商社は間接的なポジションで仕事をすることが多いですが、現地の人と目を見て話すことの重要性を強く感じました。立ち上げメンバーの皆さんが、ものすごいパッションを持って、楽しそうにこの事業と向き合っていた姿がとてもかっこよくて。私自身も少しずつ、目の前に大きなハードルが立ちはだかっても、「大変」と同時に「楽しい」とも思えるようになりましたね。

宝多自分の意思を持って、へこたれずに思いを伝え続けることです。一方で、人の話を聞くことも大切だと思っています。柔軟でいながらも、心はブレない。そうした心構えは、これからも持ち続けていきたいですね。