- TOP

- Enriching+TOP

- 蓄電所を基盤インフラに。北海道から始まる、蓄電池×住商のさらなる挑戦

2025.2.28

Business

蓄電所を基盤インフラに。北海道から始まる、蓄電池×住商のさらなる挑戦

2023年より稼働を始めた、北海道千歳市の大型蓄電所「EVバッテリー・ステーション千歳」。北海道内の電力安定化を目指すこの施設は、住友商事(以下、住商)がパイオニアとして取り組んできた蓄電事業のビジネスモデルを作り上げるという、大きな意味を持っています。完工まで、そして商用運転中の現在も走り続ける2人の担当者に、蓄電所にかける思いや、蓄電事業のこれからについて聞きました。

-

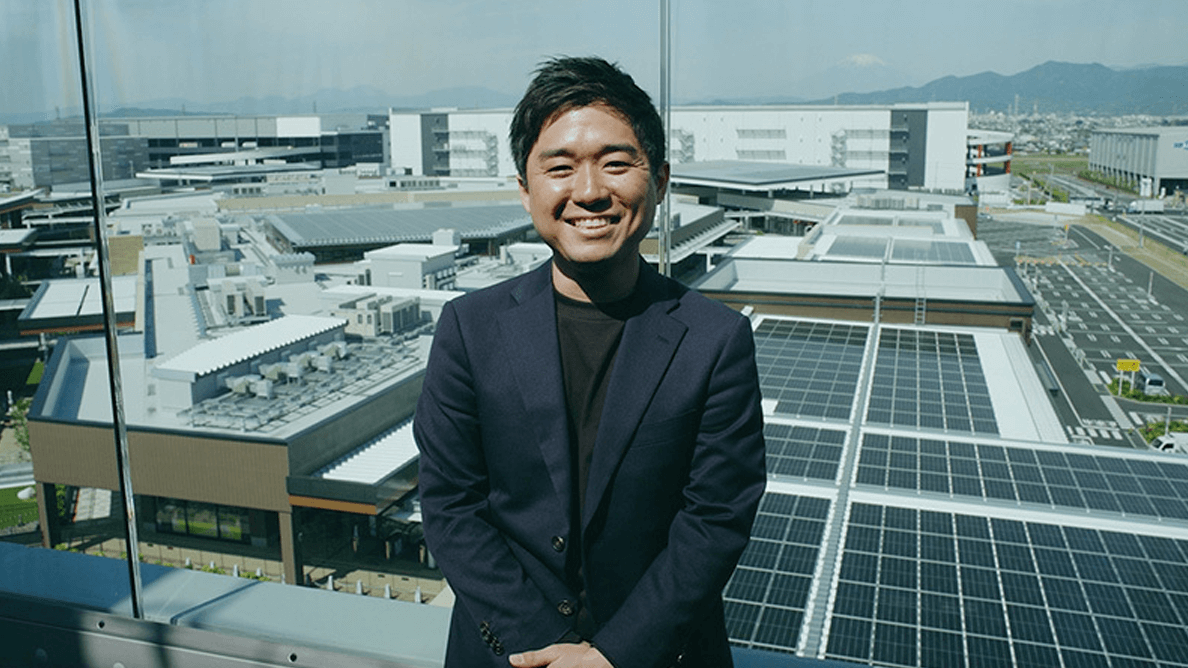

住友商事 エネルギーイノベーション・イニシアチブ SBU エネルギーストレージビジネスユニット

村岡 晋輔

2013年に大手電力会社から住友商事北海道へキャリア入社し、23年度から住友商事へ出向中。北海道在籍時はトレードおよびエネルギー関連業務を担務。現在は東京で蓄電所のオペレーションや新規案件の開発業務に携わる。自他ともに認めるゲーム好きで、最近はハンティングアクションゲームの発売を心待ちにしている。

-

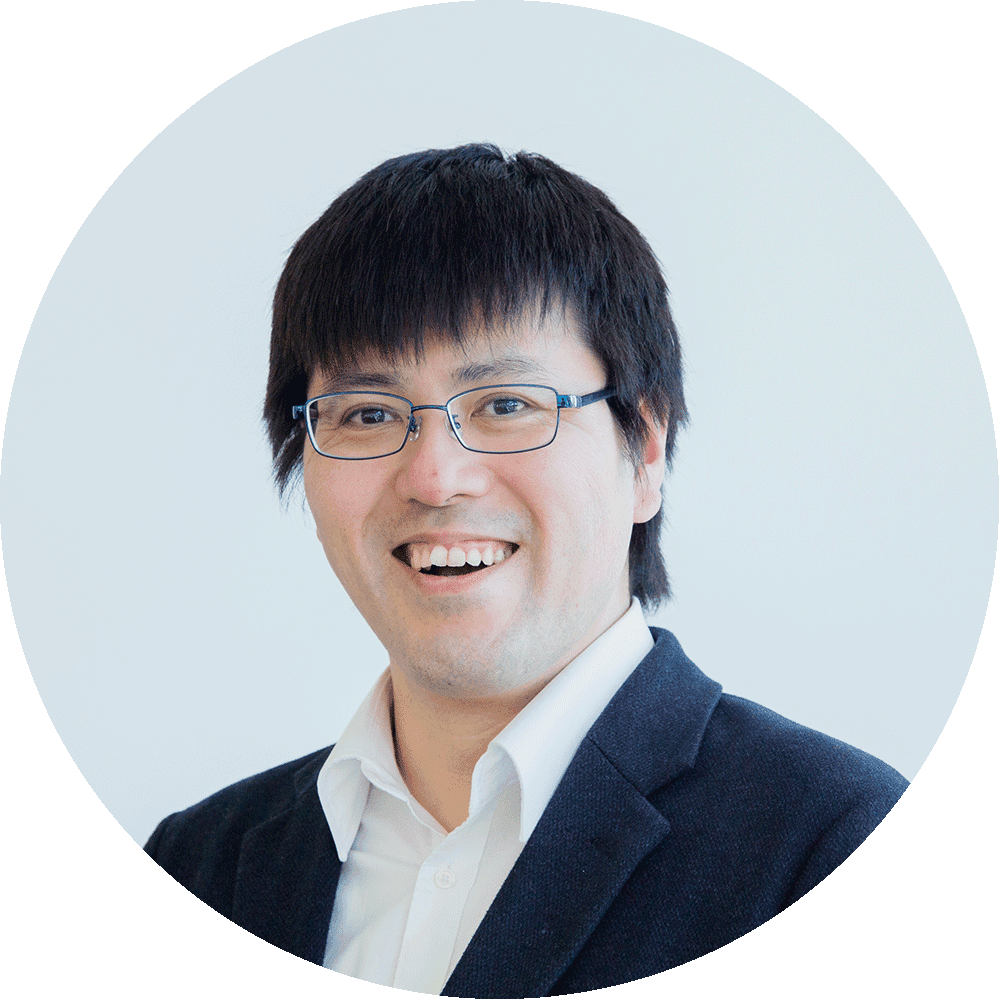

住友商事北海道 電力・産業インフラ部

小野 貴史

2019年入社。23年度から住友商事北海道へ出向中(札幌在住)。入社2年目より系統用蓄電事業の開発に携わり、「EVバッテリー・ステーション千歳」プロジェクトでは主担当として電力会社、ベンダー、国や当局との各種協議をリード。現在は蓄電事業を中心に、道内における水素、洋上風力などのエネルギー関連ビジネスにも従事。学生時代はよさこいで全国行脚。

「蓄電といえば住商」と言われるまで。パイオニアとしての15年

まず、住商の蓄電事業の歩みについて、簡単に教えてください。

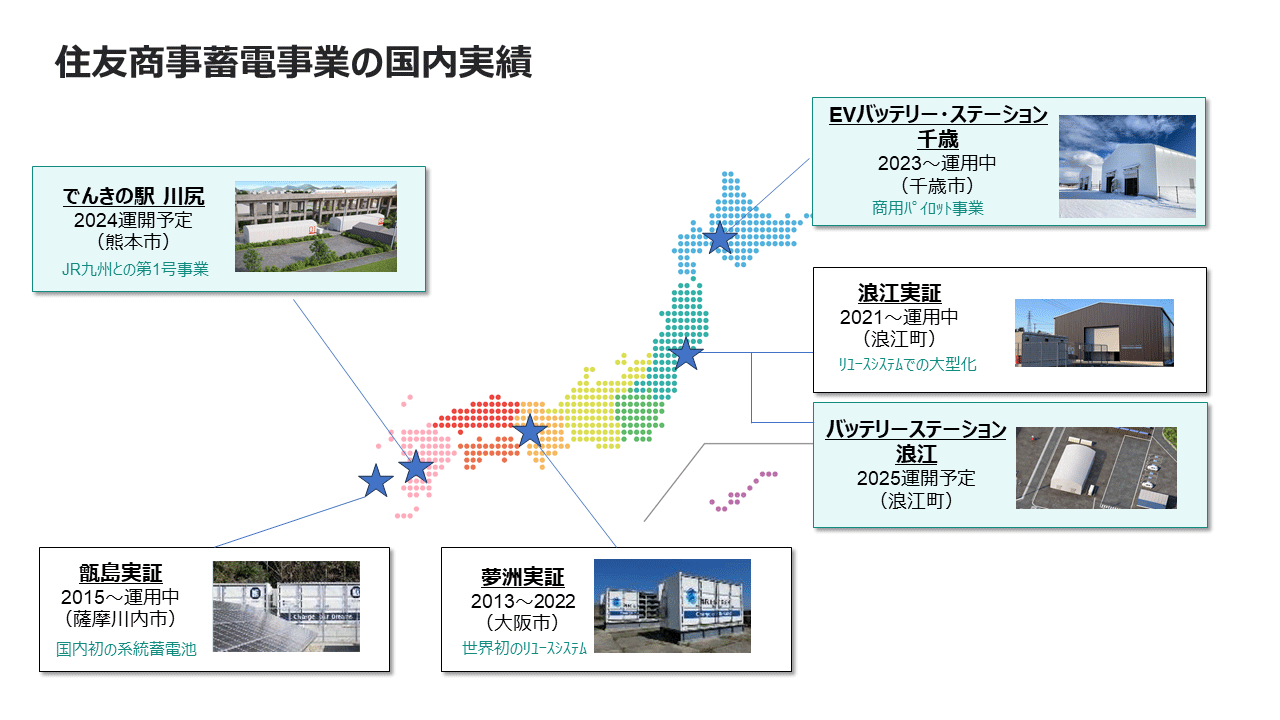

小野住商の蓄電事業は、2010年に日産自動車と合弁会社「フォーアールエナジー」を設立し、EV搭載バッテリーのリユースを検討するところから始まりました。その後、13年度に大阪市夢洲でリユースバッテリーを活用した世界初となる蓄電池システムの実証実験を開始。15年からは鹿児島県薩摩川内市の甑(こしき)島で系統用蓄電池※の実証実験を進めてきました。

※発電所や送電線といった電力系統に直接接続することで周辺エリアの電力安定化を図る蓄電池システム

小野同時に、蓄電事業の制度化や安全面でのルール作りなどについても、国や関連当局と長きにわたり協議を行ってきました。これら各所との協議も経て、24年度から本格的に立ち上がった需給調整市場を目指して、電力会社以外の新規民間事業者としては国内初となる系統用蓄電池である「EVバッテリー・ステーション千歳」の開発を開始し、23年9月に無事竣工しました。

住商の蓄電事業は、どのようなビジネスモデルを目指しているのでしょうか?

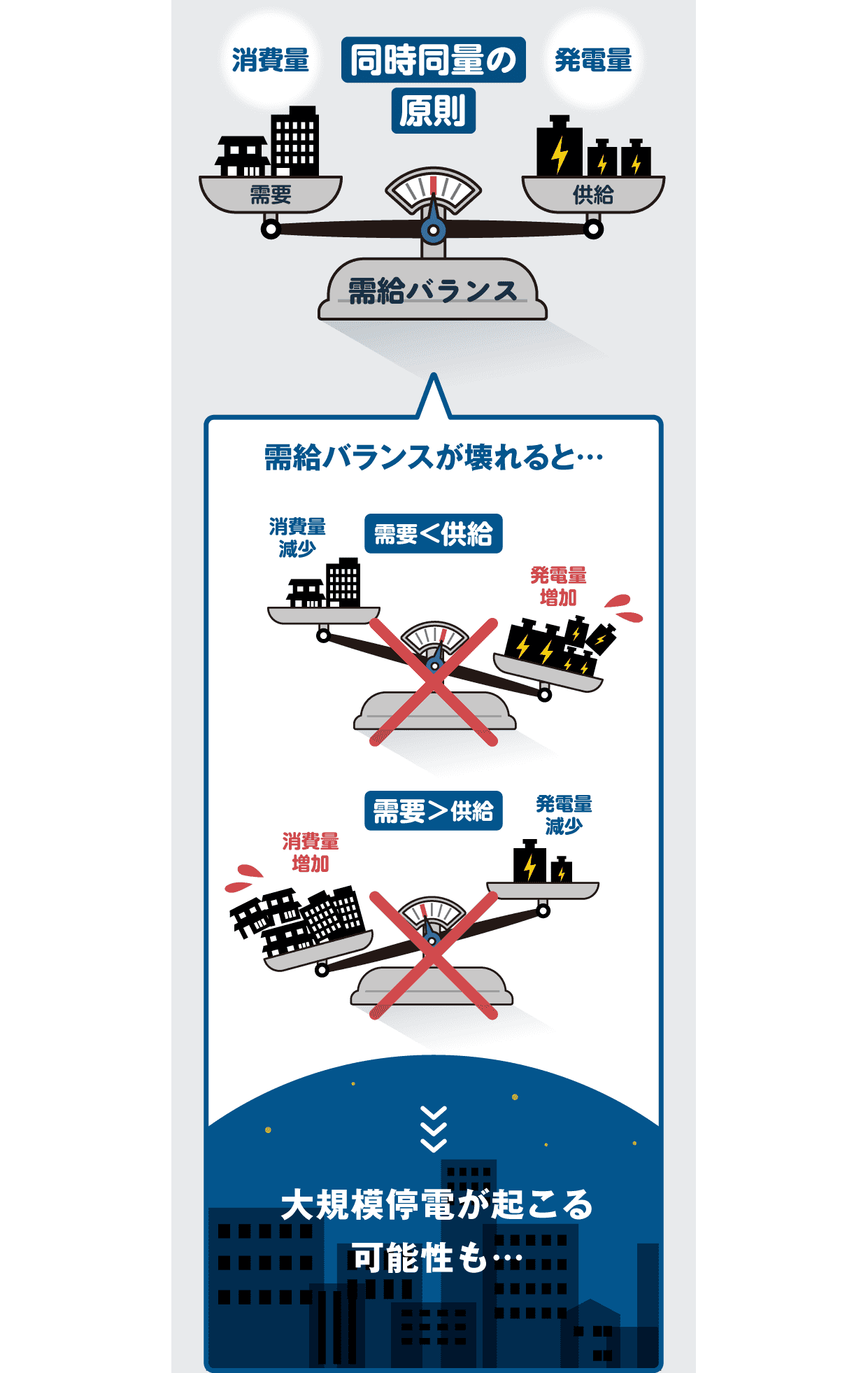

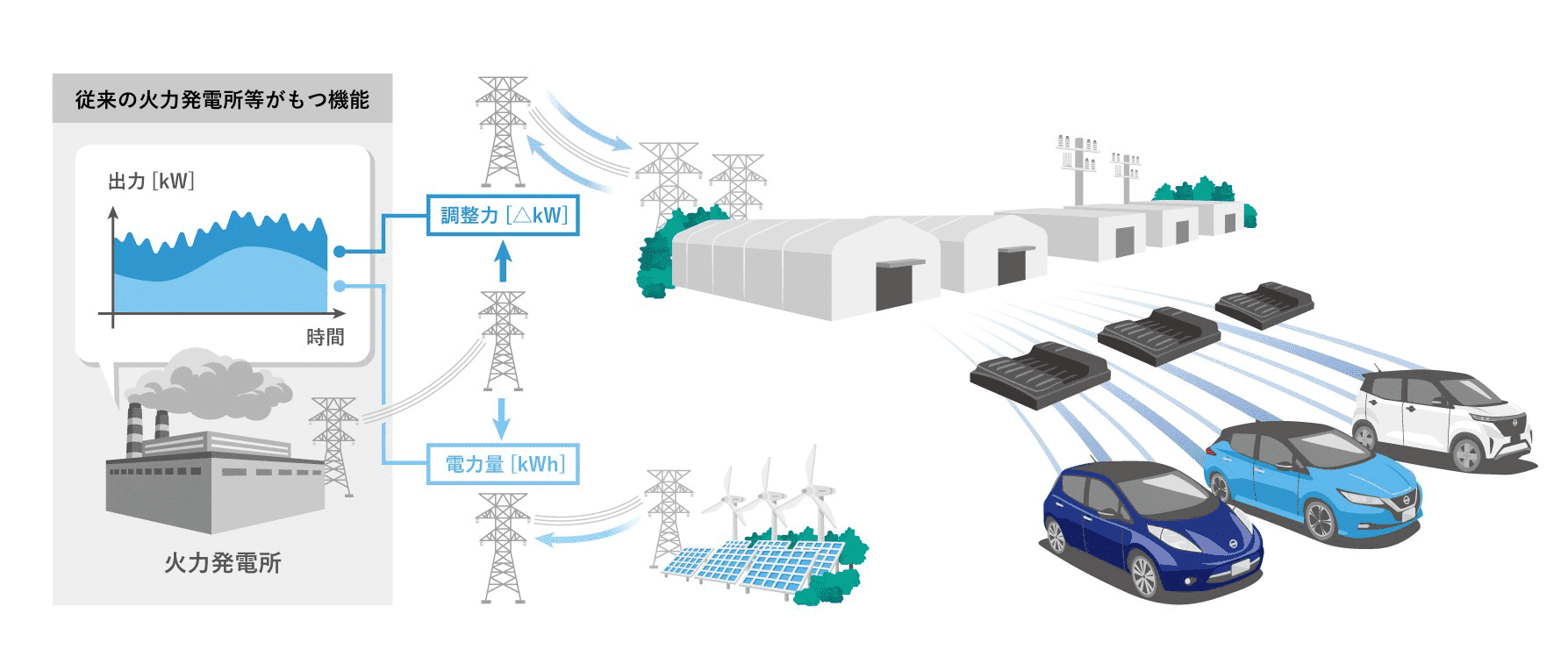

小野需給調整市場は、読んで字のごとく、電力の需要と供給を調整する市場です。需給バランスが一致していないと電気の品質(周波数)が乱れ、供給を正常に行うことができません。この需給バランスを整える「調整力」を市場へ提供し、利益を生み出すのが、現時点でのビジネスモデルですね。電力調整自体は、一般的な火力発電や水力発電でも可能ですが、それらに比べて精度高く、細やかな調整が得意なのが蓄電池です。だからこそ、需給調整市場での期待値が高いんです。

村岡住商は、黎明期とすら言えないほどの時期から、「0から1」を生み出すべく、蓄電池と向き合ってきました。だからこそ、この分野のパイオニアとして「蓄電といえば住商」と、多くの取引先企業に認識していただけています。

「二度と電気を止めたくない」。北海道に蓄電所をつくる意味

「EVバッテリー・ステーション千歳」とは、どのような施設ですか?また、なぜ、EVバッテリーなのでしょうか?

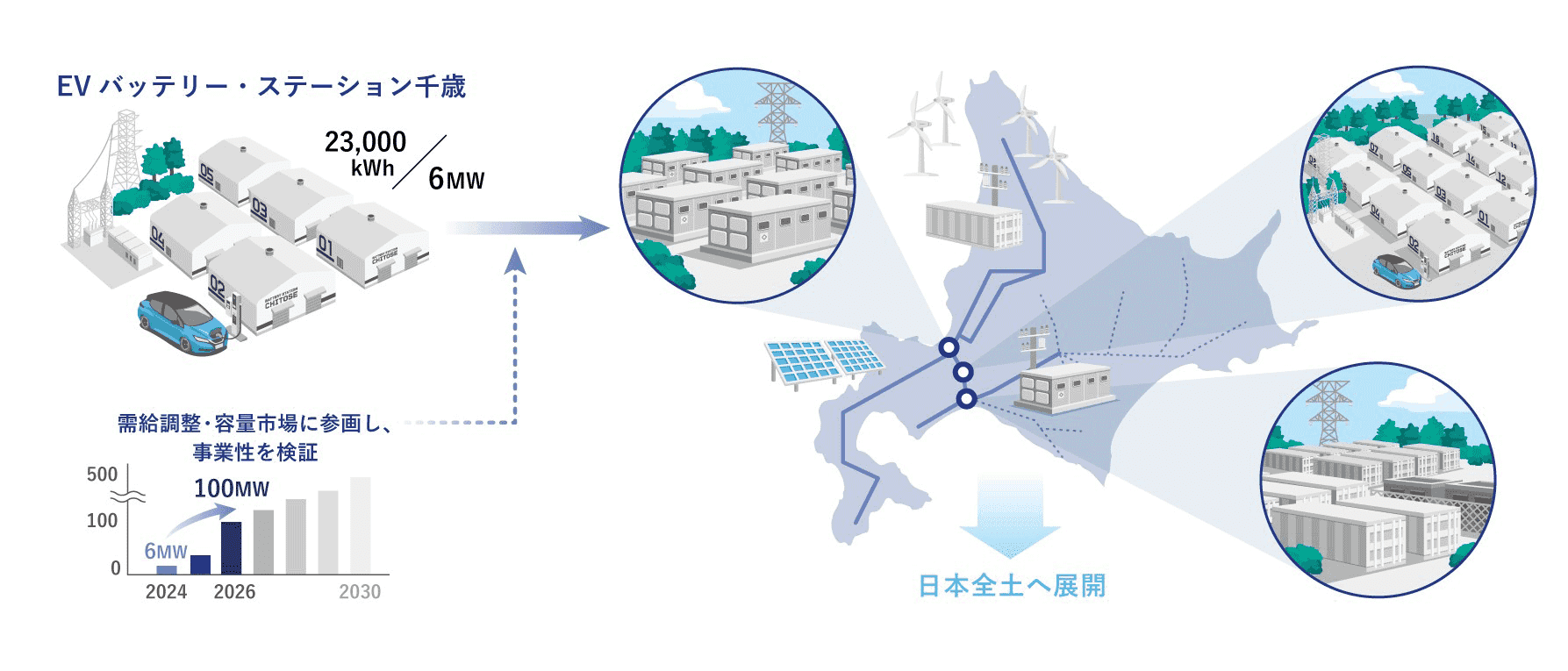

小野北海道内の電力需給バランスの改善と、電力系統の混雑緩和への貢献を目的として建設した大型蓄電所です。約700台分のEVバッテリーを使用し、出力6MW/設備容量23MWhを蓄電できるシステムとなっており、これは約2,500世帯が1日に使用する電力量に相当します。

村岡EVバッテリーを利用する狙いは、蓄電事業にとどまらないエコシステムの構築を目指しているからです。EVバッテリーを活用することで、リユースバッテリーの用途拡大や需要増による再生コスト低減に寄与するだけでなく、蓄電池に含まれる希少金属などの資源を最大限利用し、蓄電事業によるCO2削減に加え、蓄電池製造時に排出されるCO2削減にもつながると考えています。

北海道千歳市を選んだのはなぜでしょうか?

村岡北海道は、太陽光や風力などの再エネポテンシャルが全国1位の、再エネ適地です。その一方で、送電線に接続するための制約が大きいことが、再エネ普及拡大のボトルネックになっていました。そうした点を踏まえて、蓄電池が課題解決に貢献できるのではと判断したのです。北海道内外でさまざまな場所を視察して検討し、立地や環境、自治体の積極性や送配電会社との連携がうまくいったことなど、いろいろな条件が重なって、現在の場所で事業実行を決めました。

ただ、千歳市や電力会社に話を持ち掛けた20年当時、蓄電事業がどんなものなのか、ほとんど知られていない状況でした。最初は「蓄電池?何それ?」という反応でしたので、まずは蓄電池の仕組みや可能性を知ってもらうことから始めました。私は地元ステークホルダーとの調整・交渉の担当でしたから、足しげく現地に通って、対話を重ねましたね。

小野コロナ禍では対面でのコミュニケーションが非常に取りづらかったです。その頃はオンライン会議が現在ほどメジャーでなかったですし、やはり直接会って話さないと伝わり切らない点も多くて。あの時、粘り強く踏ん張ったからこそ、遅れることなくプロジェクトを進められたと思っています。いまだに他社さんから「よくあの当時、対面で話を聞いてもらえたよね」と言われることがあります。

蓄電事業に関心を持ってもらえたポイントは、どこにあったのでしょう?

小野北海道では、18年に起きた地震により、道内全域が停電する、いわゆるブラックアウトが発生しました。その原因の一つは、電力の需給バランスの崩壊でした。「もう二度とあんな状況を繰り返してはいけない」という気持ちが、道民の皆さんの中にあったんです。

村岡当時、私は札幌に住んでいましたが、1週間弱も停電していた地域もあり、安定した電力供給の重要性を身をもって感じましたね。

小野北海道は本州と陸続きではないですから、言ってみれば大きな島なんです。道内の電力は、道内で安定化しないといけない。その意識が強いからこそ、蓄電池による調整力の可能性を感じて、話を聞いてもらえたのだと思います。

蓄電所は「メリットを感じることすらない」くらいでいい

無事にシステムが稼働した時は、どのような気持ちでしたか?

小野ありがたいことに「稼働のスイッチは小野さんが押すべき」と現場の皆さんに背中を押していただき、私が主電源を入れて、設備に息を吹き込みました。その時はやはり、感極まる思いでしたね。ただ、「稼働はゴールではない。今後の長い運用のスタートラインに立ったのだ」と、身の引き締まる思いでもありました。これまでは実証実験でしたが、千歳のシステムは道内の電力需給に関わり、日々の暮らしに直接影響するものです。だからこそより一層、熱意を持って取り組まなくてはと強く思いました。

村岡稼働の瞬間、一緒に取り組んできた人たちへの感謝の思いが湧いてきました。このプロジェクトに関わり始めた時は正直、「市場も開設されていない事業が本当に実現するのだろうか」と思ったこともありました。私は以前、電力会社に勤めていたので、その大変さはよく分かっているんです。でも、小野を中心としたプロジェクトメンバーが国や関係各所に丁寧に働きかけ、市場制度やルール変更に寄与できたのを見て、あきらめずにやり続ければかなうのだと、プロジェクトを通して体感しました。

「EVバッテリー・ステーション千歳」が地域や社会に与える影響は、どのようなものになると思いますか?

村岡われわれの蓄電所は電力の安定供給に寄与しますから、通常時はもちろん、非常時の備えとして役立ちます。大規模な(約2,500世帯が1日生活できる程度の)電力量を確保できるので、自治体からも「安心だ」と言ってもらえますね。

小野「商社とは、透明人間だ」とよく言われます。それは、あって当たり前の事業を手掛けているから。電気も、スイッチを入れればつくのが当たり前ですよね。だからある意味、地域の方々がメリットを感じることすらない状態が理想なんだと思います。もちろん事業ですから、利益を得ることは大切です。でも自分たちだけが利を取るのは、住商が掲げる「自利利他公私一如(じりりたこうしいちにょ)」の精神に反します。千歳の蓄電所を足掛かりとしてさらに事業を拡大させ、当たり前に生活者に電気を届け、なおかつ再エネ比率を上げて地球環境にも貢献できる。そういうものを広めていきたいと思っています。

小野これまで蓄電池は、電力設備のおまけ的な存在でした。しかしそれが、法改正や市場の開設によって、単独設備として「一電力設備」「一発電所」と見なされるようになりました。これによって、今後さらに加速する再エネ導入に貢献できるはずです。同時に、火力や水力などの既存の発電所と同等に扱われるため、より一層安全かつ慎重に運用することが求められます。

村岡最近、北海道庁やエネルギー関連会社に、次々と蓄電池の専門部隊が発足し始めています。これは、われわれが蓄電事業に取り組み始めた頃にはまったくなかった動きです。また、ありがたいことにさまざまな企業から「話を聞かせてほしい」という声もいただいています。住商が新しい風を吹かせることができたことを、誇りに思います。

小野とはいえ、他社が参入し、後ろからひたひたと足音が聞こえ始めていることも事実です。もはやこの分野はレッドオーシャンになりつつある。ですから、あぐらをかいてはいられません。常に熱意と危機感を持って、新しい道を模索していきます。

蓄電池×〇〇。総合商社だからこその可能性

総合商社として、部署を横断した事業展開なども考えているのでしょうか?

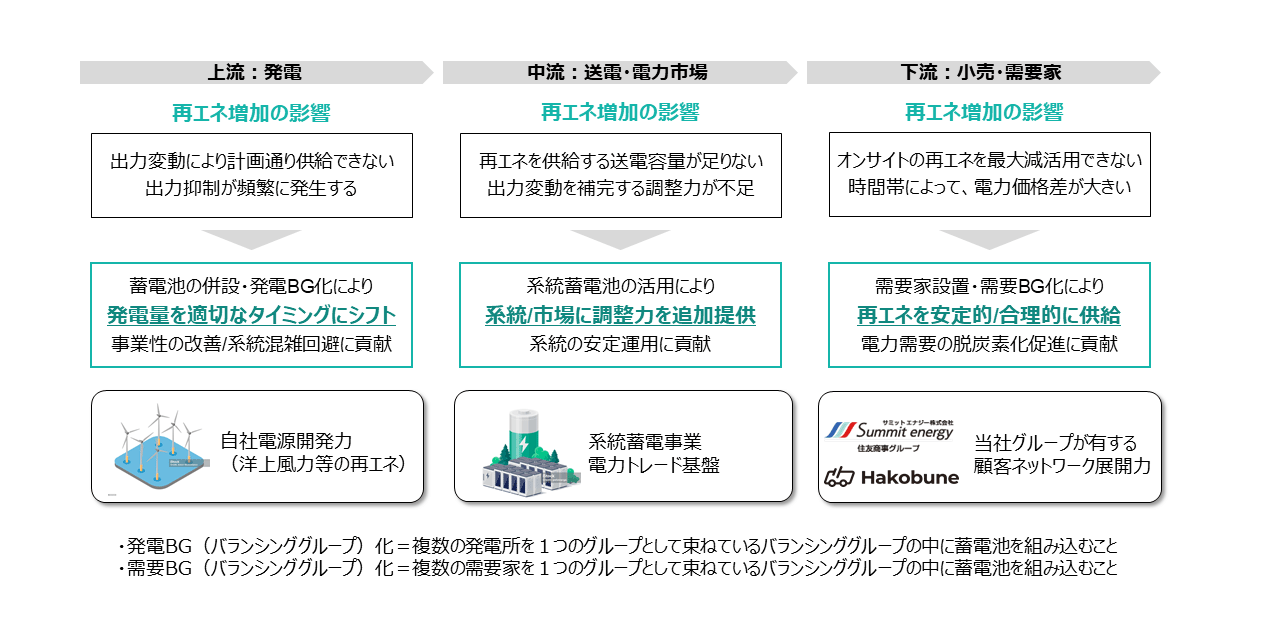

小野稼働前からすでに、グループ会社のSCSKやInsight Edgeなどと一緒にシステム運用に関するソフトウェア開発を進めていて、専門の子会社OPTECH ENERGYも設立しました。ここで生み出した技術を用いて他社向けにサービスを提供するビジネスも検討しているところです。その他、ユニット横断や子会社との連携はまさに今、各所と議論を加速化している最中です。電力のバリューチェーンには上流、中流、下流があって、われわれが今やっているのは中流にあたる送電・電力市場の部分。ここがレッドオーシャンになりつつあるので、上流や下流でもできることを模索しています。

小野24年、住商は大規模な組織改編を行い、本社の同じフロアに電力やエネルギーサービス事業を展開する部署がやってきました。その部署のメンバーとも、「洋上風力と蓄電池を掛け合わせられないか?」など、頻繁にいろんな話をしています。発電所を持っているグループ会社のサミットエナジーとも、蓄電池を活用して電力をうまく調達・供給するといった連携ができるはずですし、J:COMなど消費者に近い部門と組んでできることもありそうです。電気を使わない事業はありませんから、最善のものを探って形にしたいですね。

村岡総合商社である住商のバリューを、最大限に活用しない手はありません。蓄電池という武器を新たに手に入れた住商が、それをどう生かして、どう使うのか。たくさんの選択肢を見いだせるように、さまざまな企業と会話していきたいと思います。

最後に、住商の蓄電事業は今後どのように展開していきますか?

小野実はすでに、国内の複数箇所で千歳の次に完工させる蓄電所の構想が固まっています。その後も、このシステムを生かせる場所で数多く展開していきたいですね。また、海外への進出も模索中です。海外は日本よりも蓄電事業が進んでいる国が多いですから、日本のやり方をコピーして持って行っても仕方ありません。バリューチェーンのどこで、どう勝負するのか。しっかりと練った上で切り込んでいきたいと思っています。