- TOP

- Enriching+TOP

- 飛行機に乗って、森を育てる。日本製紙×JAL×住商が挑む、東北発の国産SAF実現プロジェクト

2025.10.21

Business

飛行機に乗って、森を育てる。日本製紙×JAL×住商が挑む、東北発の国産SAF実現プロジェクト

2050年までのカーボンニュートラル(CO2排出量実質ゼロ)を目指す航空業界。住友商事(以下、住商)はその鍵となるSAF(持続可能な航空燃料)を、東北産の木材を活用して製造する「森空プロジェクト」に参画しています。脱炭素社会の実現だけでなく、森林循環や東北の復興にも貢献するこの取り組みをともに推進する、日本製紙、日本航空(以下、JAL)の担当者と本プロジェクトが社会にもたらす意義を語り合いました。

-

日本製紙 技術本部

バイオエタノール事業推進室

調査役

羽尾 洋平

公務員、IT系企業を経て2023年入社。以来、一貫して「森空プロジェクト」に携わる。主な担当業務は「バイオエタノール実証事業」に関するとりまとめ、CEF認証取得に向けた認証スキームとの調整など。

-

日本航空

国産SAF推進タスクフォース

部長

喜多 敦

2003年に日本エアシステム(06年10月に日本航空と合併)に入社後、整備関連の仕事に従事。22年度末の社内公募制度により、国産SAF関連の仕事に従事することとなり、23年から現職。

-

住友商事

バイオマスエネルギー事業ユニット

産業横断連携・開発(CCDU)ユニット(兼務)阿部 亨

不動産会社、不動産ファンドを経て2019年に入社し、不動産SBUビル事業ユニットに配属。23年から現職。「森空プロジェクト」のプロジェクトマネジメントのほか、CCDUでは地中熱等の建物の脱炭素に関わる事業開発を担当。

食用油やゴミが飛行機の燃料に!航空業界の脱炭素化の鍵を握るSAFとは?

SAFとは「Sustainable aviation fuel」の略で、持続可能な航空燃料のこと。航空業界の脱炭素化に不可欠な存在として、世界的に注目が集まっています。SAFの原料は、使用済みの食用油や都市ゴミ、木材など。原料の生産・調達から製造、輸送、燃焼までの一連のサイクルにおいて、CO2の排出量を従来の航空燃料と比較して約80%削減できるといわれています。一方で、製造コストや原料確保が課題です。経済産業省では、2030年までに国内航空会社の燃料使用量の10%をSAFに置き換える目標を掲げており、官民一体の取り組みが進められています。

異業種タッグで取り組む、森林資源からSAFを生み出すチャレンジ

「森空プロジェクト」の概要を教えてください。

阿部本プロジェクトは、「森のチカラを空飛ぶチカラに®」をスローガンに、日本製紙、住商、Green Earth Institute(以下、GEI)の3社によって23年に発足しました。日本は、国土面積の3分の2以上が森林に覆われています。その豊富な森林資源を原料に、SAFの原料となるバイオエタノールを年産1,000キロリットル以上製造する予定です。24年からは、最終的にSAFを使う側になるJALとエアバスもプロジェクトに参画しています。

本プロジェクトはどのような経緯で発足したのでしょうか?

羽尾元々は紙の需要が先細る中、日本製紙で木質材料を新たに活用する新規事業を模索していたことが始まりです。その中で、ペレットや木材などの森林事業を通じて長いお付き合いがあった住商とともに、木材からSAFの原料となるエタノールを製造する事業を検討することになりました。

阿部その後、23年に日本製紙、住商、GEIの3社でMOU(基本合意書)を締結し、25年7月には3社で合弁会社「森空バイオリファイナリー」を設立。MOUを締結してからは週に1回、膝詰めで打合せを重ね、2年後の合弁会社設立の頃には定例も100回を超えました。常に互いの熱量を感じながらプロジェクトを推進してきましたが、合同会社の設立後、福島県浪江町に一緒に往訪し、地元住民の方・自治体の方とワークショップを開催し、意見交換を行った際は、私たちの取り組みの意義と社会的責任を改めて感じましたね。

各社の役割としては、日本製紙が原料調達やSAFに関する認証取得を、GEIがライセンサーとして技術供与を、住商が情報収集やプロジェクト推進支援、マーケティングや販売先の開拓などを担っています。

脱炭素だけじゃない。森林循環、東北の復興に貢献するプロジェクトの意義

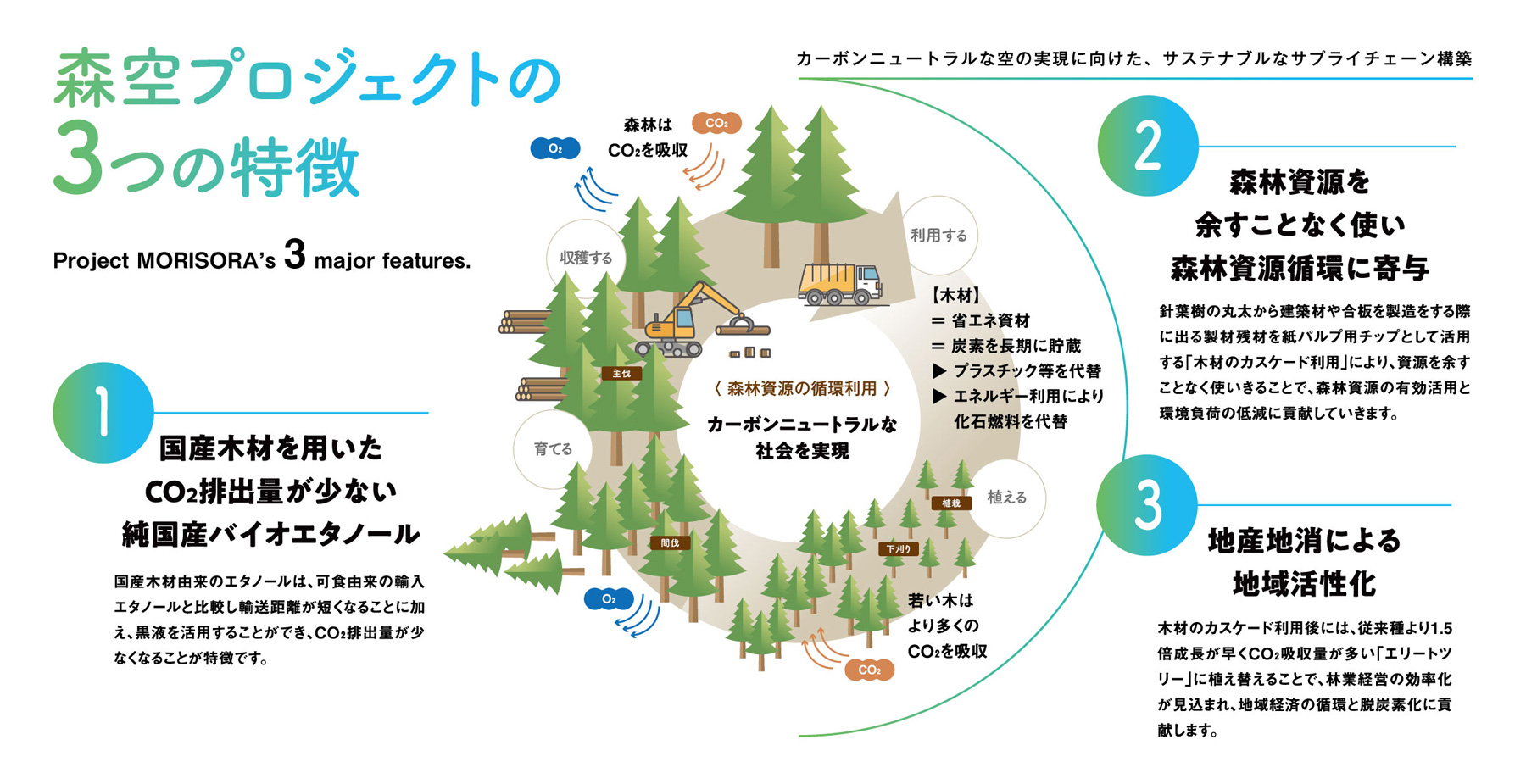

本プロジェクトの特徴を教えてください。

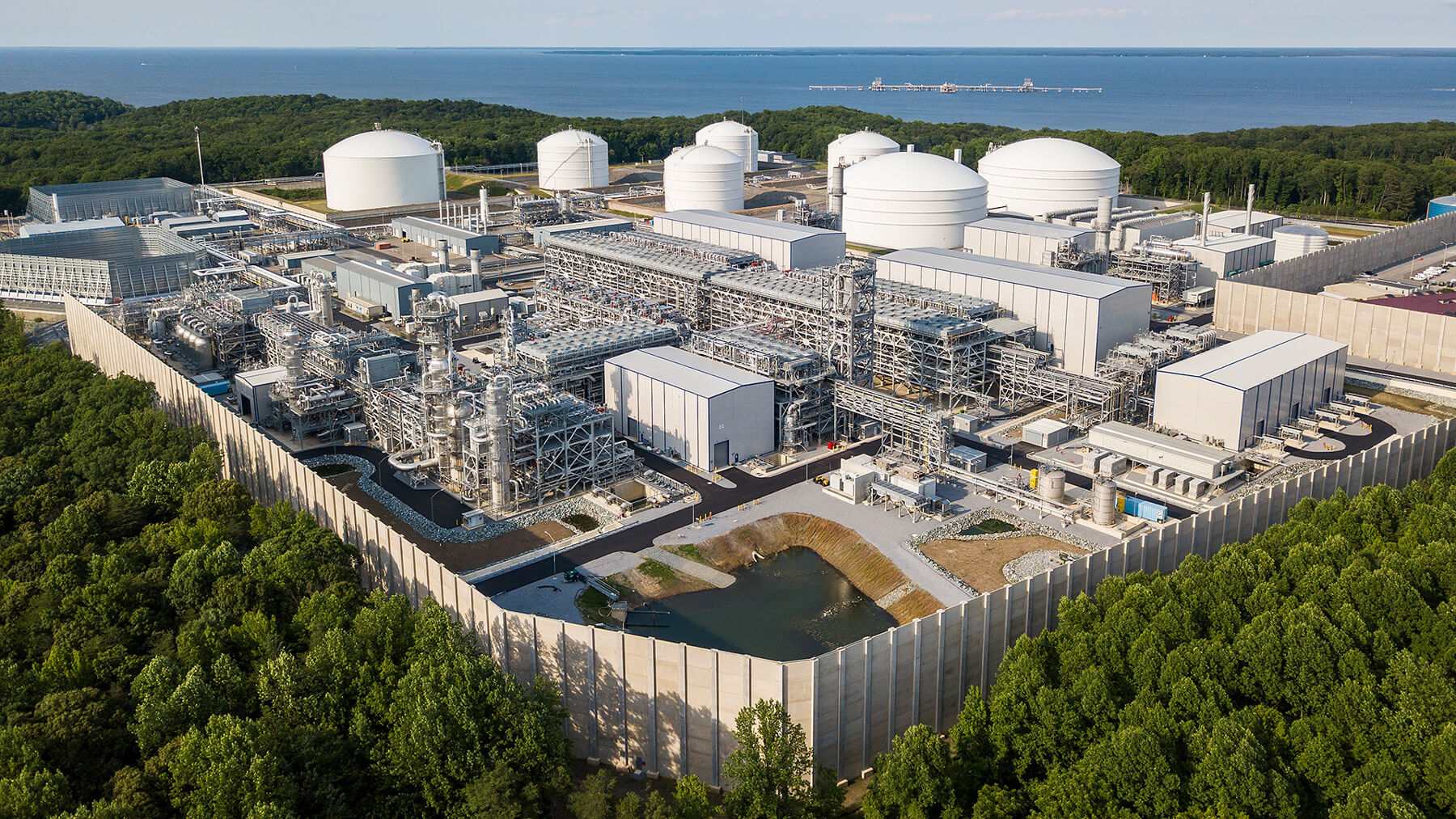

阿部まずは国産木材原料を使う地産地消の取り組みであるため、高いGHG(温室効果ガス)削減効率を実現できます。海外の木材を使えば、その分輸送コストやCO2排出量も増えてしまいます。安価な輸入木材を使う製紙会社も多い中、日本製紙は特に国産材を使うことにこだわっており、今回稼働予定である日本製紙の岩沼工場では、ほぼ100%国産材を使用予定です。

羽尾貴重な森林資源の維持に貢献できることにも意義を感じています。森林は適切なタイミングで伐採しないと、健全に育たず、どんどん荒廃してしまいます。特に東日本大震災以降、東北の林業は大きなダメージを受けました。いまだ帰宅困難区域の指定が解除されず、手入れができずに荒廃している森林もあります。林業従事者の高齢化もあり、このまま放置していると、森林の荒廃は進むばかり。そんな中、本プロジェクトで木材を使うことは、東北の森林循環に、ひいては経済循環にもつながります。

また、日本製紙の石巻工場は震災で津波被害に遭い、岩沼工場も地震の被害で一時操業停止しました。そうした象徴的な場所から、東北地域の活性化に貢献できる新しい事業が生まれることにも大きな意義があると思います。

阿部加えて、エネルギー安全保障の観点からも大きな意味があります。現在、日本のエタノール自給率はわずか1%にとどまり、多くを輸入に頼っている状況です。このままでは、価格変動や供給リスクにさらされかねない。だからこそ、国産材を使い、合理的な価格でエタノールを製造できる技術を確立することは、非常に重要なんです。将来的には海外展開も期待できる、ここから大きく広がっていく可能性のある挑戦だと思っています。

「使う側」のJALが感じた、社会課題の解決に資するプロジェクトの多面的な価値

一方、SAFを「使う側」のJALからみた本プロジェクトの意義は何でしょうか?

喜多まず私たち航空業界が抱える中長期的な課題の一丁目一番地がSAFです。業界では、30年までに全搭載燃料の10%をSAFに置き換えることを掲げていますが、現時点で主な原料となっている使用済み食用油だけでは、供給量がまだまだ足りません。そんな中、日本の豊富な森林資源を生かした木材由来のSAFには以前から注目していました。

JALとして複数のSAF関連プロジェクトに参加する中で、本プロジェクトに特に期待しているのが、やはり「地産地消の森林循環」という社会課題の解決に貢献できること。これは、コロナ禍で航空業界が大きな打撃を受けたことが影響しています。JALの経営課題の一つとして「地域での関係・つながり総量の拡大」を掲げていますが、自分たちの事業の意義とは何なのか、「日本や世界の各地に人やモノを運ぶ」という原点に立ち返ったことが、本プロジェクトに参加する一つのきっかけになりました。

本プロジェクトが持つ多面的な価値に魅力を感じたのですね。

喜多実際、森空プロジェクトから生まれるSAFは、使用量で言うと大きな割合を占めるわけではありません。しかし、規模は大きくなくても、非常に価値の高い、社会的意義のあるプロジェクトだと考えています。

誰かが作ったものを買うのは簡単ですが、それだけでは市場は育ちません。私たちとしても、使用する立場からただSAFの完成を待つだけでなく、自分たちにできることを主体的に行っていく責任があります。

※ 成長性が在来系統と比較して1.5倍以上で、花粉量が一般的なスギ・ヒノキの半分以下、幹の通直性の曲がりがないものなど、成長に係る特性の特に優れた苗木のこと

東北発・国産SAFの社会実装へ向け、“みんな”で育てる「森空プロジェクト」

本プロジェクトを推進するにあたって、各社の強みをどのように生かしていきますか。

羽尾日本製紙は、工場などの既存設備、売上高で業界2位を誇る木材調達の幅広いネットワークを活用することで、投資費用を抑えた上で安定的な原料の調達に貢献します。

また、木材からエタノールを製造する場合、木材に含まれるリグニンという成分の分離が肝になるのですが、ここをいかに効率良く実現できるかが低コスト化の大きな課題になります。その点、私たちは紙づくりで培ってきた「紙をいかに白くするか」という技術やノウハウがあるため、効率的な生産が可能です。ちなみに、分離したリグニンは燃料として使い、製造工程で発生したCO2や残渣(ざんさ)を有効活用するなど、より低コストで環境価値の高い、競争優位性のあるSAF製造につなげることができます。

喜多SAFを社会実装し、普及させるには、おっしゃる通り市場で競争力があるものをつくらなくてはなりません。使う側が「欲しい」と思うものを生み出すために、航空マーケットを熟知している私どもの視点や知見を役立てていきたいです。

阿部住商は、共同事業やJV運営で培ってきたマネジメント経験とネットワークを活かし、行政への働きかけや多様な企業との協業を広めていきます。さらに、国際的な知見や資金面も含め、プロジェクト全体を推進し、各パートナーの強みをつなぎ合わせることが私たちの役割だと考えています。

今後の展望や抱負を聞かせてください。

阿部まずは27年にバイオエタノール製造の実証機を稼働させ、生産効率を上げるための技術改良を重ねます。その後、蓄積した知見を反映させた商用機で年産数万キロリットルのバイオエタノールを生産し、国産SAFの実現を目指します。課題はいかにコストを抑えるかですが、表面上の価格だけでなく、どれだけ脱炭素に貢献できるかという観点からも評価していただける仕組みづくりも進めていきたいですね。

羽尾私は入社以来、一貫してこのプロジェクトに携わってきました。ですからこの取り組みを社会実装し、なんとしても商用化につなげたいとの強い思いを持っています。SAFの開発は官民が一体となって取り組む、国を挙げての重要プロジェクト。それだけに目先の環境変化や困難に右往左往せず、参画企業のみなさんと強固なスクラムを組み、プロジェクトを推進していきたいですね。

喜多私どもも皆さんと一緒に、SAFの社会実装に取り組んでいきたいと考えています。やはりSAFの普及の課題はその価値や意義をご理解いただき、お客さまからの支持を得られるかどうか。そんな中、「何のためにこのプロジェクトをやっているのか」をきちんと伝えられるかが肝心です。一言でいうと、「脱炭素のため」ですが、それが「地球のため」「みんなのため」の意義あるプロジェクトなんだということを、一人でも多くの方に知ってもらうためのPR活動にも、さらに力を入れていきたいですね。

阿部そうですね。この取り組みは、企業だけで完結するものではありません。「どの燃料の飛行機に乗るか」という日常の選択が、東北の森を育て、やがて国産SAFの普及につながっていきます。生活者の皆さんの関心や行動が加われば、「森空プロジェクト」は大きく前進できるはずです。今後もパートナー各社と連携して、その価値を広く社会に届けていけたらと思います。