- TOP

- Enriching+TOP

- 再エネを福島復興の要に。阿武隈風力発電事業が地域社会にもたらすもの

2025.7.17

+ (Plus)

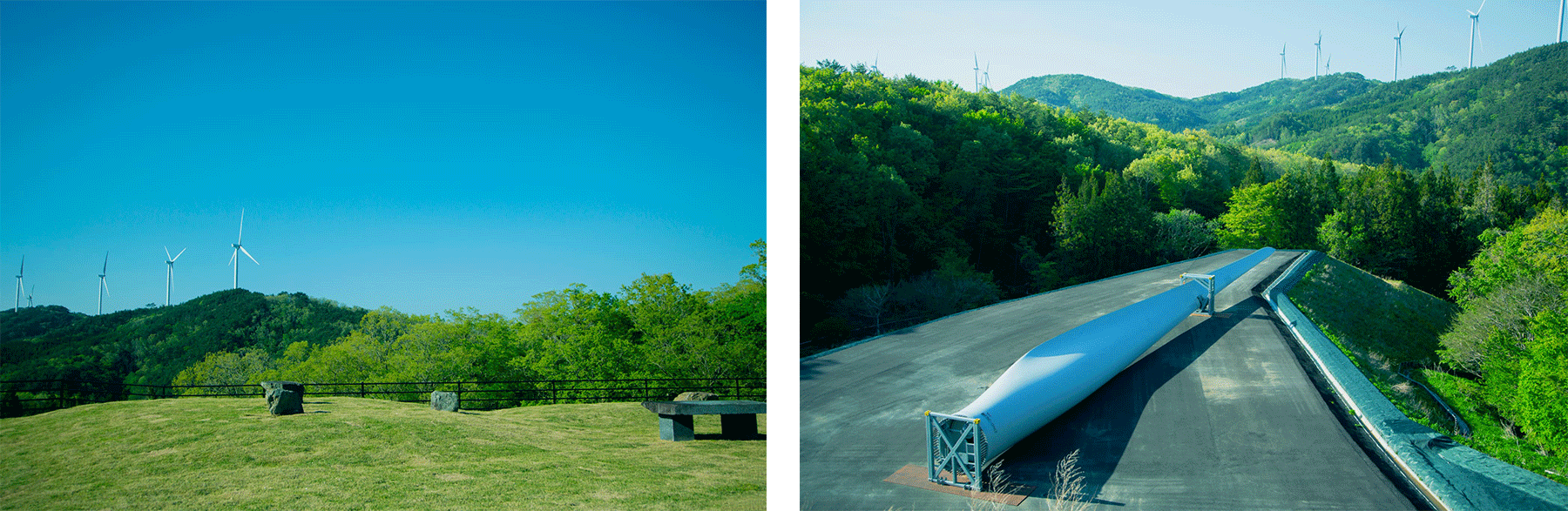

再エネを福島復興の要に。阿武隈風力発電事業が地域社会にもたらすもの

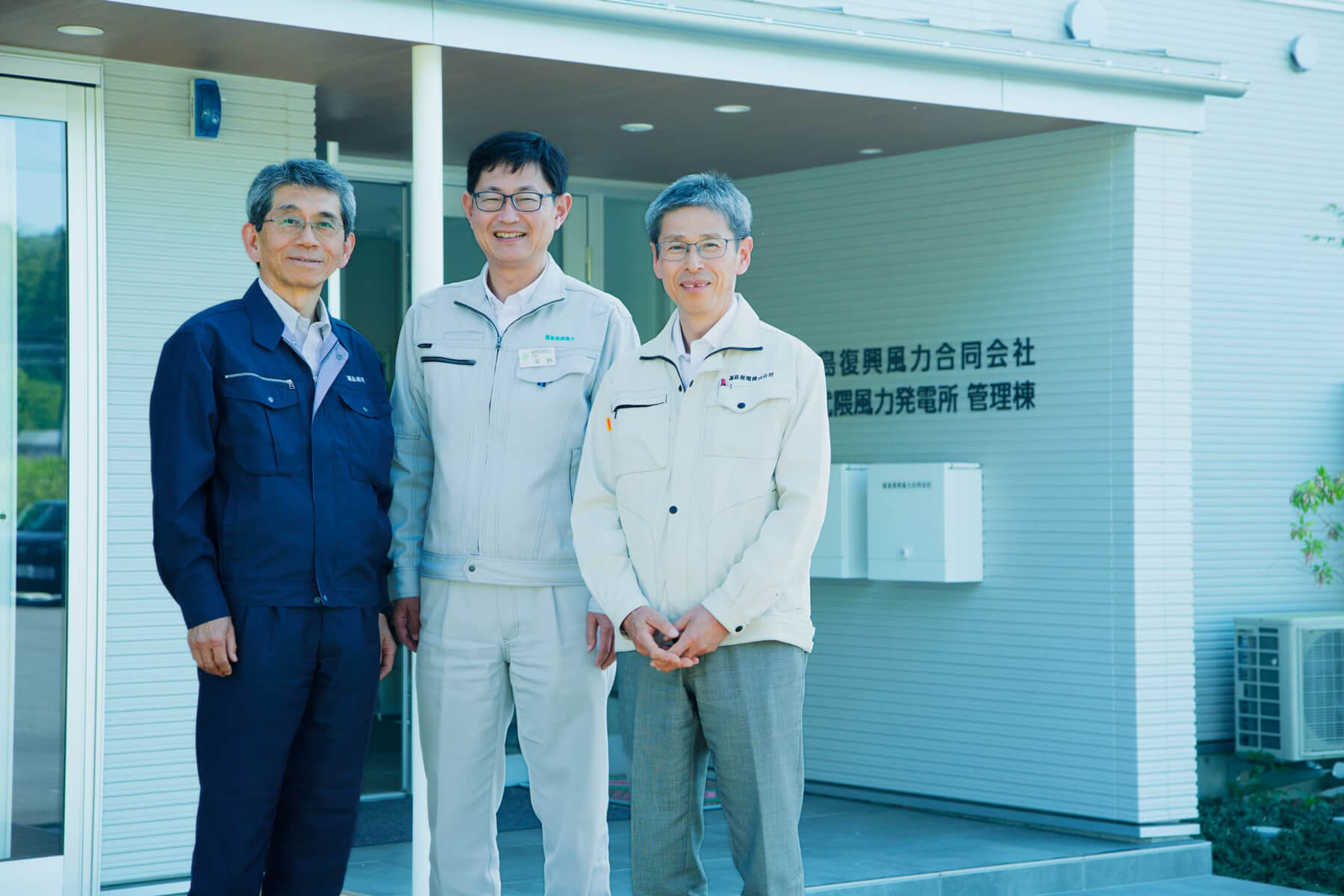

住友商事(以下、住商)など9社が共同出資する福島復興風力合同会社が建設し、2025年4月から商用運転を開始した、阿武隈風力第一~第四発電所(以下、阿武隈風力発電所)。前後編でお届けする本シリーズの後編は、同発電所の開発・運営に携わる住商の平野貴之、ともにプロジェクトを推進してきた福島発電 社長の吉田孝さん、福島送電 社長の小野和彦さんが登場。同発電所が震災からの復興を目指す地域社会にもたらす意義や、これから描く未来について語り合います。

-

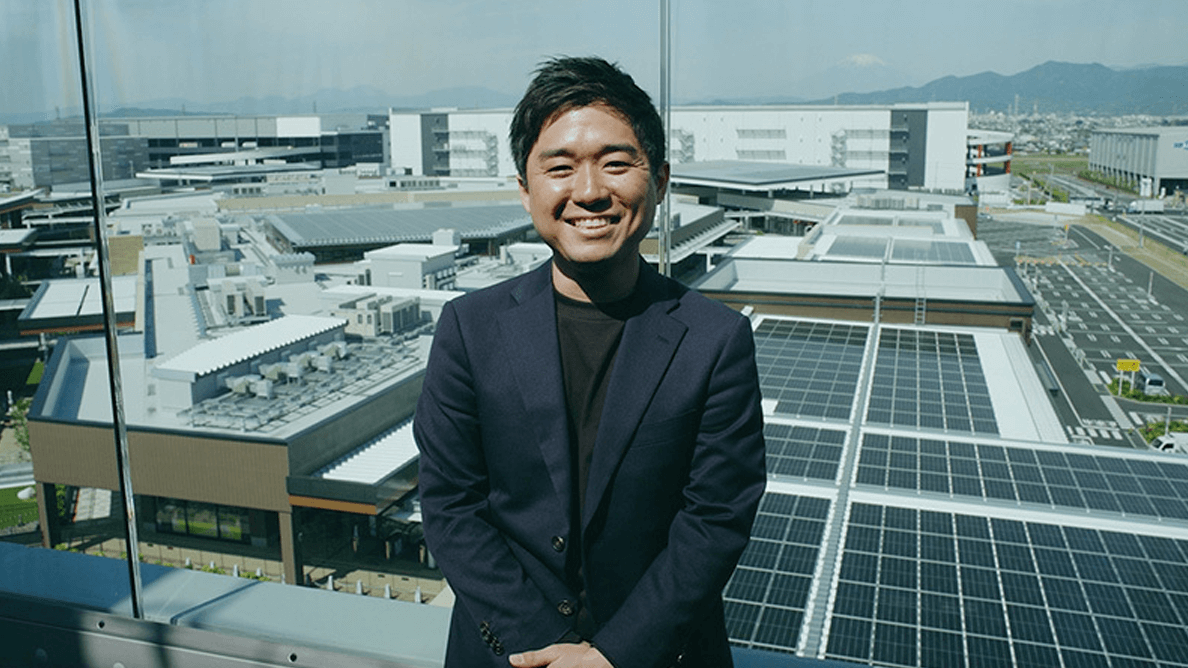

住友商事 再生可能エネルギー事業ユニット(福島復興風力出向中)

平野 貴之

1994年の入社後、輸入機械設備の国内営業部隊に配属。ドイツ駐在を経て、2012年より国内での再生可能エネルギー事業開発に従事。福島県においては南相馬太陽光発電事業を開発。16年より阿武隈風力発電事業の開発に従事し、22年の着工時より建設現場に常駐。

-

福島発電

代表取締役社長※取材当時吉田 孝

1982年福島県庁入庁。震災以降は商工労働部再生可能エネルギー産業推進監兼次長(産業振興)、企業局長として被災地域の産業復興、再エネの導入拡大、再エネ関連産業の創出・集積を中心に取り組む。2020年から現職。一般社団法人福島県再生可能エネルギー推進センター代表理事(25年5月末退任)。

-

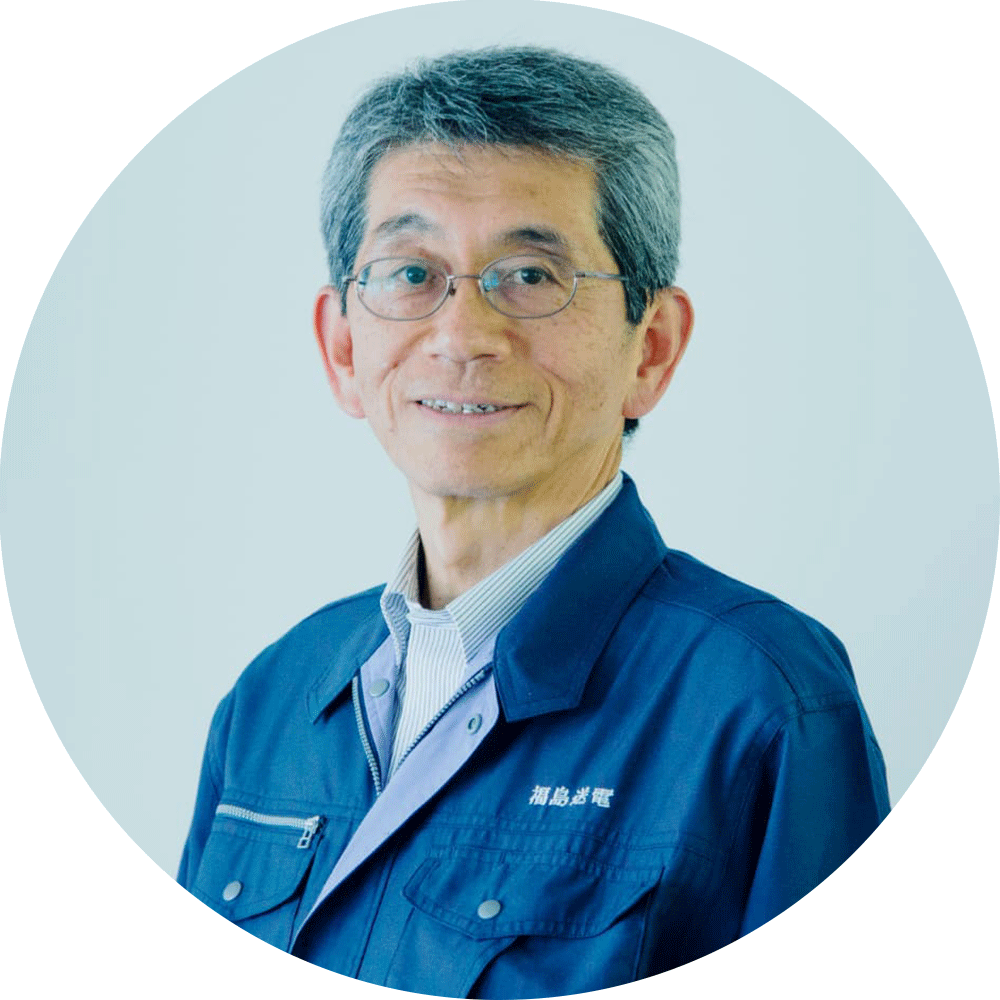

福島送電

代表取締役社長小野 和彦

1982年福島県庁入庁。震災時は災害対策本部で、福島第一原子力発電所の危機管理をはじめ災害復旧や住民避難に奔走。その後、農林水産部長、危機管理部長等を歴任。農林水産部時代には風評被害対策の一環で海外へのPR事業や福島県産日本酒の醸造用酒米の開発に取り組む。2023年6月から現職。

地域と共に築いてきた、福島での持続的な歩み

東日本大震災以降、住商ではさまざまな形で被災地の復興支援活動を行ってきました。甚大な被害を受けた宮城県気仙沼市の水産加工組合の支援や、地域再生に奮闘する若者や団体を支援する「東日本再生ユースチャレンジ・プログラム」「東日本再生フォローアップ・プログラム」など社会貢献活動を実施。さらに、「再生可能エネルギー(以下、再エネ)先駆けの地の実現」を掲げる福島県において、再エネ事業を通じて、地域に貢献してきました。

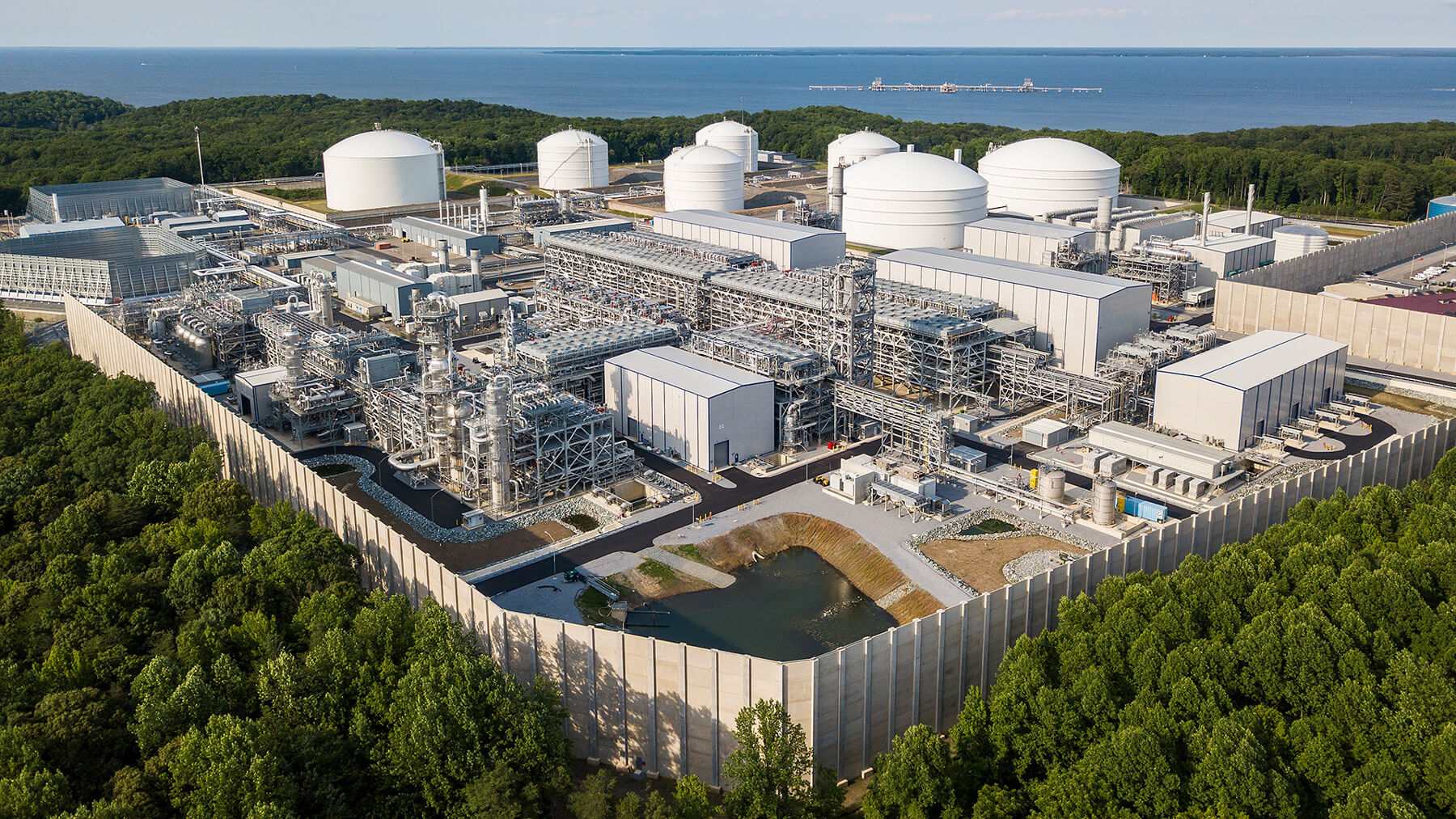

2018年には、南相馬市の津波被災地に県内最大となる太陽光発電所を建設。出力は92メガワットを誇り、一般家庭約3万世帯の使用電力量を発電しています。また、22年には「EVバッテリー・ステーション浪江」を完工。浪江町とともに電気自動車(EV)のリユース蓄電池を大規模な電力用途に適用する技術開発を進め、地域での再エネの利活用促進に取り組んでいます。

そして、約10年にわたる開発期間を経て、25年4月に完工を迎えたのが、阿武隈風力発電所です。

福島が掲げる「再エネ先駆けの地の実現」とは

まず、福島県が掲げる「再エネ先駆けの地の実現」について、教えてください。

吉田 12年、福島県は40年までに県内エネルギー需要の100%を再エネで生み出すという目標を定めました。震災からの復興に向け、「地域主導による再エネの導入拡大」と「関連産業の集積」を施策の柱としています。

県のビジョンの下、福島発電と福島送電が担う役割を教えてください。

吉田福島発電は、福島県の第三セクターとして13年に設立されました。県内の被災地域を中心に太陽光発電所を設置・運営するなど、地域主導で再エネ導入を先導するために、さまざまな取り組みをしています。

小野福島送電は、効率的な送電線の整備を図るために、福島発電の一部門として16年に発足し、19年に独立しました。通常、発電所は電力会社への送電のために自ら配線した「自営線」を用いますが、それには時間もコストもかかります。そのため、複数の発電所で共用する送電線を整備しようと設立されたのが私たちの会社です。

雇用創出や経済効果。阿武隈風力発電所がもたらすもの

各社が力を結集して運転開始となった阿武隈風力発電所ですが、地域社会にどんな影響をもたらしていますか?

吉田まずは阿武隈風力発電所やその関連産業が、新たな雇用を創出し、地元企業に経済効果をもたらしているということが挙げられます。

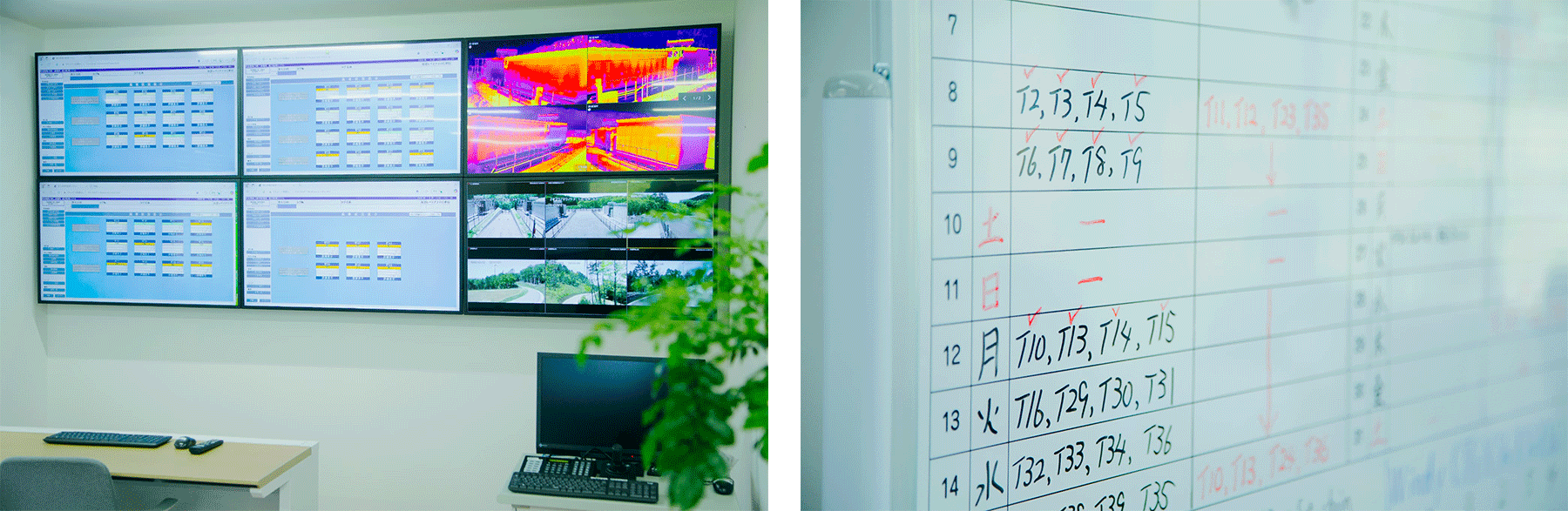

平野発電所における雇用でいうと、私が代表を務め、発電所の運営を担っている「福島復興風力合同会社」では、6名の社員のうち、5名を地元から採用しています。また、発電所の風車設備の運転・保守メンテナンスを風車メーカーの常駐人員約20名が担う予定で、地元人材の雇用・育成に取り組んでいます。加えて、発電設備の定期検査業務や発電所の建設に伴って国有林内に建設した全長約20キロメートルの道路と関連防災施設についての修繕業務などを地元の協力会社に委託します。風力発電所の運転管理に関連した市場は、阿武隈含む県内全体で、70億円まで拡大する見通しです。

吉田関連産業においては、県内で風車の部品製造を手掛ける会社が出てきたり、県内企業が合同で風車のメンテナンスを地域の産業としていく「FOMアソシエーション」を立ち上げたり、新たな産業が生まれ始めています。

売電の仕組みにも復興支援につながる工夫があるそうですね。

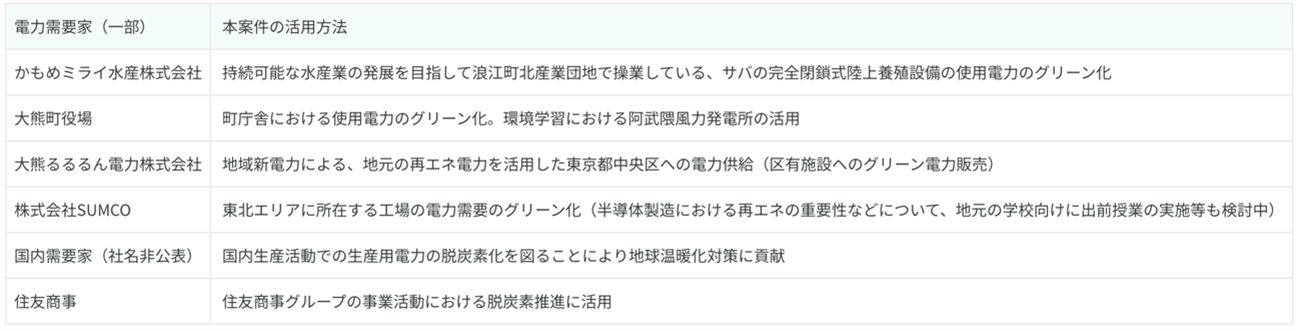

平野はい、発電した電力は、コーポレートPPA(※1)で売電しています。当初はFIT制度(※2)の活用を予定していましたが、売電先の自由度を高めて、地元でつくった電力を一部でも地元のために使えるようにしたいと考え、FIP制度(※3)へ移行しました。その結果、一部の電力については地産地消することができたのではないかと自負しています。

※1 PPAはPower Purchase Agreement(電力購入契約)の略。企業が再生可能エネルギー電力を発電事業者から長期にわたって購入する契約

※2 フィード・イン・タリフ(FIT)制度。再生可能エネルギーで発電した電気を、一般送配電事業者が一定価格で一定期間買い取る制度

※3 フィード・イン・プレミアム(FIP)制度。再生可能エネルギーの発電業者に対して電力を販売した時の価格に一定の補助額(プレミアム)を付与することで、事業者の投資インセンティブを促し、再生可能エネルギーをさらに普及促進することが目的の制度。卸売電力市場もしくは各需要家に対し直接電力を販売する

小野発電した電力は、私たち福島送電が整備してきた共用送電線を通じて、東京電力管内にも届けられます。送電線は、全長86.02キロメートルで、そのうち約90%が地下に埋没させた「地中送電線」です。一般的に、送電線は大きな鉄塔を立てて電線を張りますが、それには土地の所有者との調整やさまざまな許認可申請が発生して、とても時間がかかります。今回は、地元自治体等と連携しながら短時間で環境負荷も少ない地中化を選択したわけですが、これは地方における送電線整備事業にとって画期的な取り組みで、個人的には「平成・令和のエネルギー革命」と言っても過言ではないと思っています。

現在、田村市の東部工業団地でも、この知見を活用した特別高圧送電線の整備事業のお手伝いをしています。今後、福島県の復興に活用できるよう、ほかの地域でも類似の事業展開を模索していきたいですね。

まだ復興は終わっていない。今の福島を知ってもらいたい

地元目線では、本プロジェクトに対してどんな想いを抱いていらっしゃいますか?

小野私は長く福島県庁に勤務していて、震災後には農林水産部に所属したのですが、印象に残っている光景があります。15年頃、国道114号沿いを、イノシシの親子がのんびりと歩いていたんです。震災前は多くの車が行き交っていた場所なのに、原発事故に伴う避難指示により人間の手が入らなくなった途端、森林や田んぼは荒れ、イノシシが悠々と歩いている。「これが現実なのか」と痛感したのを今でも覚えています。

今までは、その地域を「元に戻す」こと――森林なら林業ができる場所、田んぼなら稲作ができる圃場(ほじょう)に「戻す」ことが復興であると考えてきましたが、このプロジェクトを通じて「こんな復興のカタチもあるのだな」と認識を新たにしました。原発事故による帰還困難区域に指定され、一度は人の姿がなくなった土地に風力発電所が完成し、発電所を中心に多くの人が集まり活気付いている様子には、復興行政に携わった者として感無量の想いがあります。

吉田私も福島県庁のOBで、震災後は再エネを軸とした地域復興を進めてはいたものの、「本当に実現できるのだろうか」と思ったこともありました。それが今、日本最大級の風力発電所が完成して稼働し始めた。あの当時、描いていた夢が実現したことに、感慨もひとしおでした。

平野東京に住んでいると、東日本大震災からはもうおおむね復興したはずと錯覚してしまいますが、そんなことはないんですよね。この地域では皆さん震災後少なくとも3年間は避難指示によって地元を離れた経験をお持ちで、一部地域ではまだ自宅に戻れない人たちもいる。こうした現実に対して、私たちは何ができるのか。「まだ復興は終わっていない」と全国に発信して、福島に来てもらうことも、これから私たちがすべきことだと考えています。

小野発電所が完工し工事関係者の出入りが少なくなると、それまでにぎわっていた周辺飲食店などへの影響が懸念されます。そんな中で、発電所に展望台を整備したり、近隣の遊歩道の清掃をしたり、管理事務所に災害避難所としての機能を持たせたりと、住商の常に地元を意識した取り組みには、頭が下がります。これからも、交流人口の増加に向けて何ができるか、ぜひ一緒に考えていってほしいです。

再エネの地産地消で、サステナブルな地域社会の実現を

運転開始となった今、本プロジェクトの今後の展望を教えてください。

吉田プロジェクトが復興支援につながるのはもちろんですが、今回のプロジェクトでは、コーポレートPPAによって地元でつくった電力を地元で使える形になりました。県も50年のカーボンニュートラル達成を目標に掲げていますが、再エネはつくるだけではなく使ってもらうことで真の意味でカーボンニュートラルに寄与すると考えています。今回の枠組みができたことで、福島の脱炭素を進める大きな力になったはず。再エネの地産地消による自立した地域社会の創出に向けて、今後も力を合わせていきたいです。

小野かつての阿武隈地域は豊富な広葉樹林の資源を活用した薪炭生産が盛んでしたが、エネルギー転換が進む昭和40年代頃からシイタケ原木の一大供給地として全国に名をとどろかせるようになりました。そのほかにも、低高度の地形を活かした子牛の生産や肥育を生業とするなど、まさに日本の原風景ともいえるサステナブルな地域社会の典型だったと言えます。そのような場所から、地産地消の風力発電事業が展開できれば、「平成・令和のエネルギー革命」に伴うコンパクトで独立したサステナブルな地域社会が再興できるのではないかと期待しています。

平野住商としても、これだけの規模の風力発電所を建設した経験を国内外で生かしていきたいと考えているところです。引き続き、福島県内で私たちがお役に立てる可能性を追求していくと共に、今後も地域に根差し地域と共生する形で、カーボンニュートラルに資するエネルギーの開発に取り組んでいきたいですね。