- TOP

- Enriching+TOP

- 「こども食堂はみんなの居場所」 支援団体「むすびえ」のセミナーをレポート

2025.3.11

+ (Plus)

「こども食堂はみんなの居場所」 支援団体「むすびえ」のセミナーをレポート

近年、「こども食堂」が地域社会の新たな絆を生む場所として注目されています。なかでも認定NPO法人全国こども食堂支援センター・むすびえは、こども食堂を貧困支援や子どもだけの場所にとどめず、「地域の人々みんなの居場所」として、その価値を提唱。全国10,000カ所以上に広がるこども食堂の支援を通じて、誰も取りこぼさない社会を目指しています。本記事では、100SEED(※)の一環として実施された、むすびえ理事 渋谷雅人さんのセミナーから、こども食堂の活動の意義と可能性を深掘り。住友商事(以下、住商)の社員が実際にこども食堂に足を運んだ際の様子もご紹介します。

※住商創立100周年を機にスタートしたプログラム。100年先の未来に向けて、「教育」があらゆる社会課題解決の基盤づくりになるという考えのもと、住商グループ社員参加型の社会貢献活動をグローバルに実施している。

-

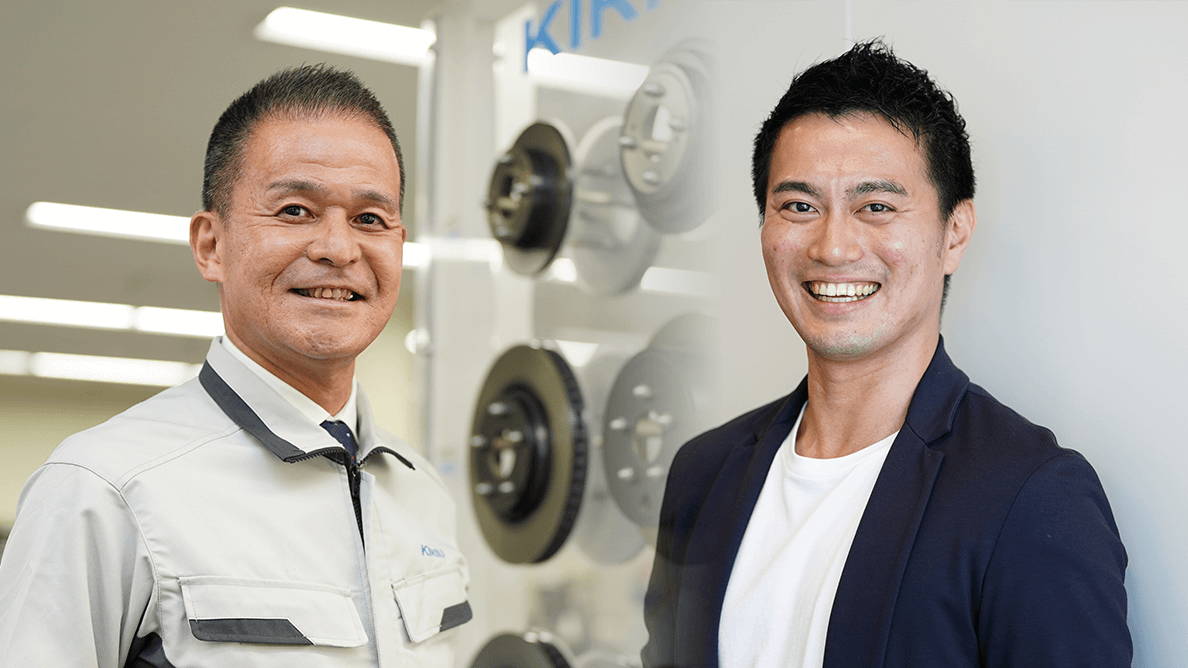

認定NPO法人全国こども食堂支援センター・むすびえ 理事

渋谷 雅人(しぶや・まさと)

大学卒業後、住友商事に勤務。50歳で早期退職後、ファンドレイジングスクールでの学び・出会いが契機となり、2020年10月からむすびえに参画。「助け上手で助けられ上手であること、出会うすべての人が自分に正直に生きる社会をともに生きること」という志のもと、闘争や逃走を回避し、共創を生み出すファシリテーションを追求。好きな言葉は「When you want something, all the universe conspires in helping you to achieve it.」。

子どもたちが心身ともに健やかでいられる環境を考える

2024年10月、住商が主催するオンラインセミナーが開催されました。セミナーのテーマは、「こども食堂の取り組みを知り、子どもたちのためにできることを考える」。認定NPO法人全国こども食堂支援センター・むすびえの理事を務める渋谷雅人さんを講師に迎えた本セミナーには、住商グループの社員194名が参加しました。

むすびえは、「誰も取りこぼさない社会をつくる」という理念のもと、全国のこども食堂を支援する認定NPO法人。こども食堂の運営支援にとどまらず、地域全体のつながりを深めるため、多角的な活動を展開しているのが大きな特徴です。

渋谷さんのセミナーレポート。「ひとりの明日を変える、こども食堂」

ここからは、「ひとりの明日を変える、こども食堂──『こども食堂』の取り組みを知り、子どもたちのためにできることを考える」と題した渋谷さんのセミナー内容についてご紹介します。

「しぶっち、ぎゅっとして」が活動の原動力

1991年に住商に入社し、主に鉄鋼業界に27年間従事したのち、50歳で早期退職をされた渋谷さん。こども食堂に興味を持ったきっかけは、パートナーを亡くしたことだったといいます。

「2008年、乳がんで妻を亡くして、グリーフケアの場に行きました。そこで初めて、稼ぎ頭であるパートナーを亡くしたお母さんたちに出会ったんです。僕はまだいいけど、このお母さんたちはとても大変そうだなと感じて、この人たちのために何かやりたい、何かできることはないかと思いました。そんなとき、当時住んでいた仙台で『初めてこども食堂をやります』という告知を見つけて。そこにシングルマザーの家庭の子たちも来ると書いてあったので、ボランティアとして役に立てないかと思いました」

そうして始まった、渋谷さんのこども食堂での活動。特に印象に残っており、活動の原動力となっているのは、4歳の子から言われたある言葉だったそうです。

「ボランティア後、その日初めて出会った子が帰り際に僕のところへとことこやってきて、『しぶっち、ぎゅっとして』と言ったんです。一緒に遊んだり、何かしたりしたわけでもないのに、ハグを求めてきたんですよね。その瞬間、さまざまな思いが頭をよぎりました。その子の寂しさや、寂しいだろうけど『ぎゅっとして』って言えてよかったなとか。こういう子は他にもたくさんいるんじゃないかとか。当時、小学6年生の息子を一人家に置いていたので、ボランティアに来る前に息子にもぎゅっとしなければ、とも思いました。

そんなことを考えていたら、その子がもう1回僕のところに来たんです。靴を脱いでとことこ走ってきて、『しぶっち、ぎゅっとして』って。その時に、今ここにいるのはたまたま僕だけれど、きっとどんな大人でも『ぎゅっとして』と言われたら応えてあげるだろうな、と思いました。現代社会の日本人は昔より冷たくなったと言われがちですが、実はそうではないかもしれない。つながりが希薄化していくなかで、子どもたちが『ぎゅっとして』と言う機会や、大人たちがぎゅっとしてあげる機会が失われているだけで、本来の温かさは消えていないのだと確信しました」

こども食堂は、「誰でも来れる」「地域の居場所」

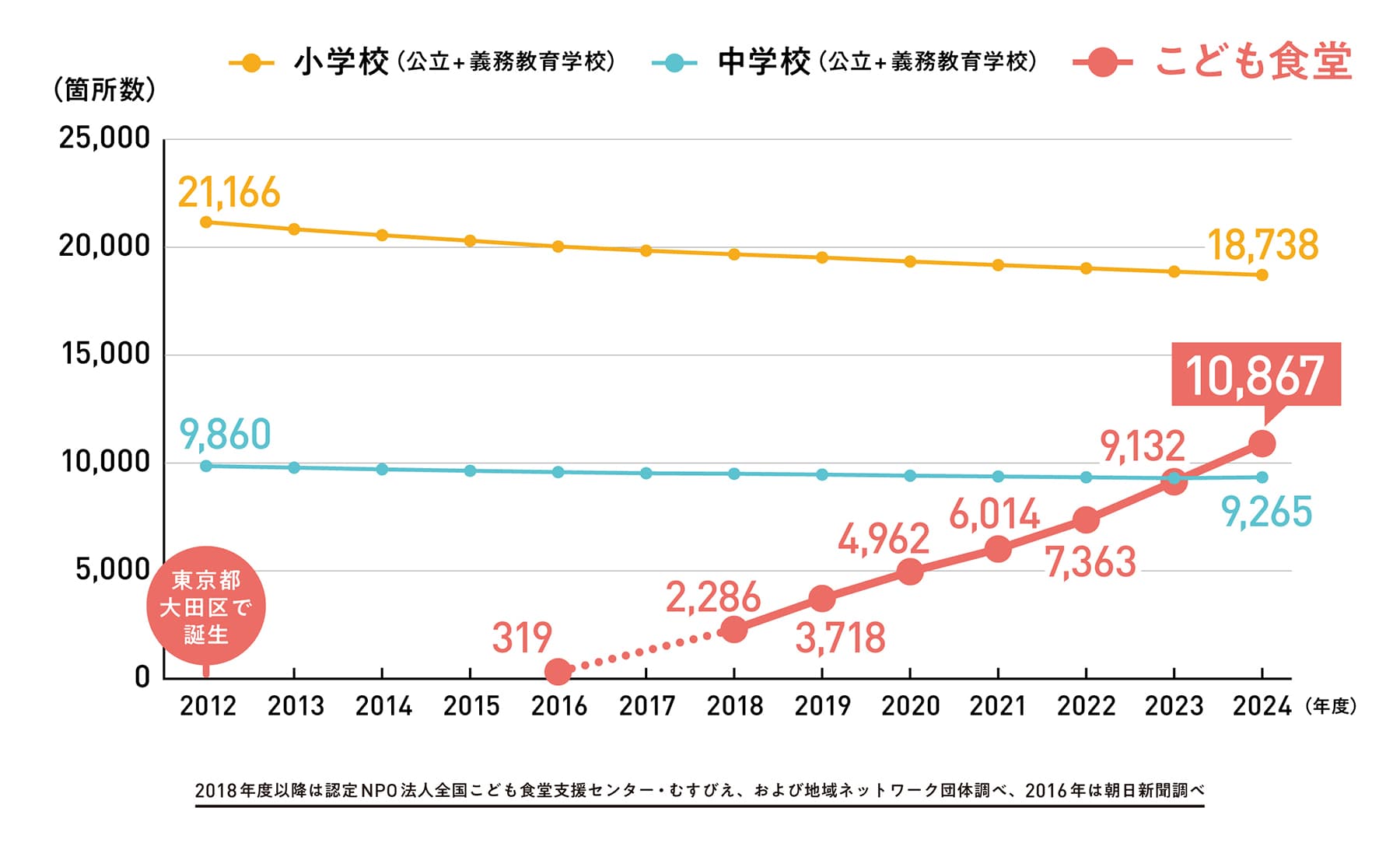

そんなこども食堂は2012年の誕生以来、右肩上がりに増え続け、現在は10,867カ所(2025年2月時点)にまで拠点を増やしていると、渋谷さんは言います。

「これは日本全国の中学校の数に匹敵する規模。たった12年でここまで増えていることに驚く人は多いのではないでしょうか。2023年の1年間では、新たに1769カ所もの新しいこども食堂が開設され、過去最多も記録しているんです。

こども食堂を運営している曜日は場所によってさまざまですが、土日祝日が多く、平日の夜も4割ほどが活動しています。また、開催場所は自治会や地方公共団体の建物、公共の場などが一般的で、なかには個人宅を開放されていたり、企業さんが場所を貸してくれたりすることもあります」

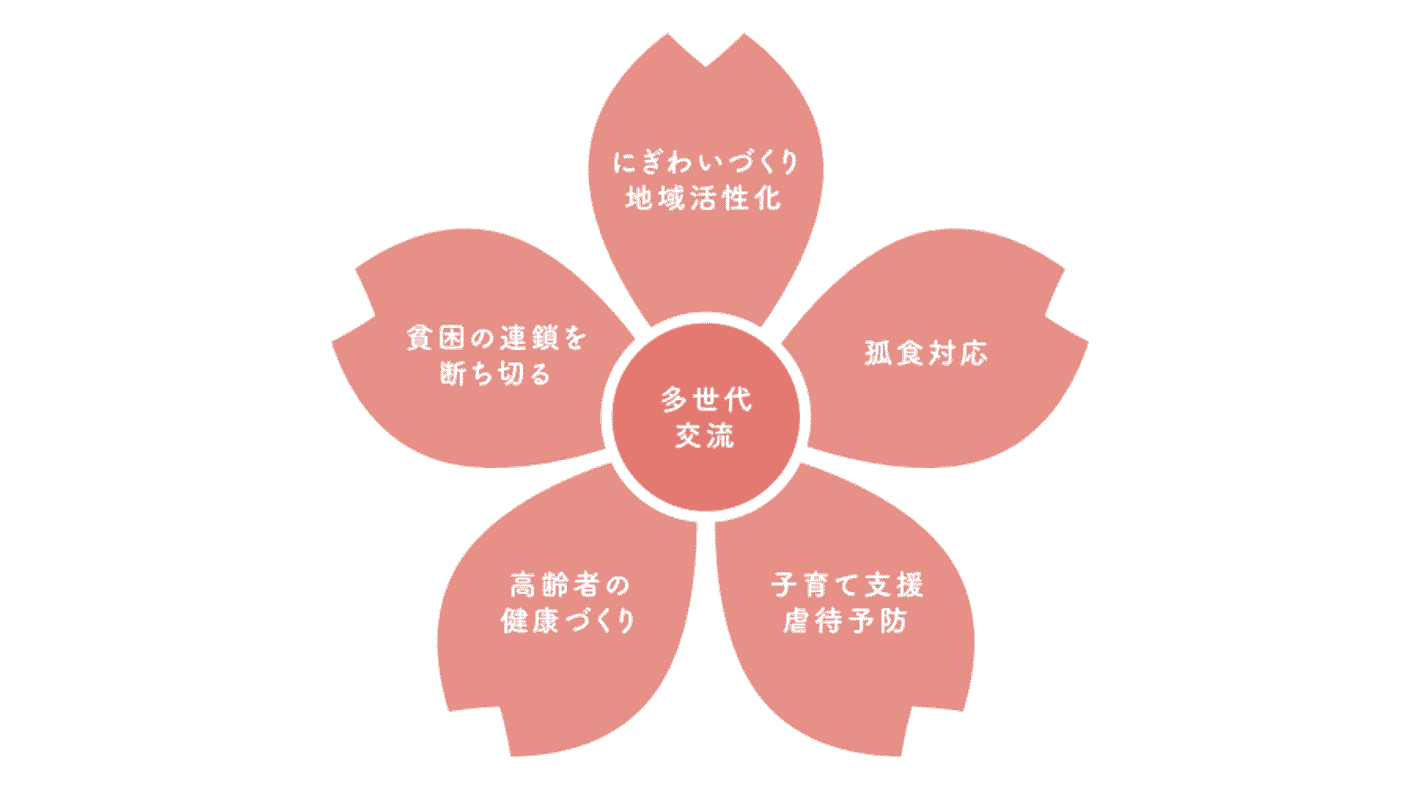

「『こども食堂』と聞いて、貧困家庭の子どもたちが行く場所、とイメージする方は多いかもしれません。でもそれは大きな誤解です。こども食堂の約8割は、『子どもを中心とした、多世代交流の地域の居場所』として存在しています。子どもたちとその親御さんはもちろん、地域に一人で暮らすおじいちゃん・おばあちゃん、福祉などに興味を持つ学生さんなど、こども食堂では世代を超えたごちゃまぜの交流によってつながりが育まれているんです。

また、誰もが来れる場所だからこそ、家庭環境に何らかの困難や問題を抱える、交通信号機に例えて言うなら赤信号・黄信号の子どもたちも、青信号の子のふりをして来ることができます。この実態を正しく認知してもらうためにも僕らはこうした活動を行っていて、人と人とをつなぐという意味では商社の仕事と一緒ですね」

さらに渋谷さんは、「地域の居場所」として機能することが、こども食堂の存在意義であると続けます。

「居場所とは、誰かにちゃんと見てもらえている、受け止められている、尊重されている、つながっていると感じられるような『関係性』がある場所。人から言われて決まるものではなく、自分自身が関係性を感じられるかどうかが大切です。

また、『見守り』というのはキーワードの一つで、大人も子どもも、見守られていると感じる場所が多ければ多いほど幸福度が増すというデータもあります。こども食堂は、地域のおじいちゃん・おばあちゃんや、学生さんなど、さまざまな人が見守り合う環境。実際に、こども食堂に来ていた小学生の女の子は、ボランティアの学生さんが見守ってくれていたことで、親御さんがいない状況でも1時間以上集中して勉強に取り組めたそうです。学生さんは熱心に勉強を教えてあげたわけではなく、ただ見守っていただけ。そんな姿に、親御さんも大変驚いたと言っていました」

「このように、むすびえが目指すゴールは、単なるこども食堂の支援ではなく、もっと先のところにあります。むすびえで実施した調査によると、こども食堂を運営する目的として、『子どもの学習支援』を挙げたところは約40%、『子どもの居場所・遊び場づくり』『高齢者・障がい者支援』は約35%、『地域づくり・まちづくり』に至っては約半数を超えています。つまり、先ほどもお伝えしたように、『子どもを中心とした、多世代交流の地域の居場所』をつくることが最大の目的なんです。

とはいえ、こうした居場所づくりは明確な成果指標を立てづらく、行政としてもなかなか税金を投下できない、という実情もあります。だからこそ、民間の力で回していく必要があるんですね。こども食堂というインフラを後押しすることによって、誰かが行きたいときに行ける居場所を一人一つ以上、できればたくさん選択肢があるような社会をつくりたい。そうして『誰も取りこぼさない社会』を目指しています」

こども食堂について知り、関わり方を考えてみる

最後に、参加者一人ひとりが取り組めることとして、渋谷さんから次のような提案がありました。

「まずは、『こども食堂マップ』で、お住まいの近くにあるこども食堂を探してみてください。みなさんの家のすぐ近くにもあるかもしれません。こども食堂を運営しているのは特別な人ではないので、尻込みしなくて大丈夫。活動に参加している方々も、『最初の一歩を踏み出すのには勇気が必要だったけれど、放っておけなくて体が動いていた』と言うことが多いです」

「また、こども食堂の最大の事業パートナーは、企業や行政の方々です。そうした観点で、住商のみなさんが認知のタッチポイントになれる可能性は大いにあると思います。こども食堂の実態を広め、仲間やボランティアとして入っていただく、パートナーとして寄付をいただく、企業として協業プランを考えていただく。少しでもこども食堂との関わり方を考えてもらえたらうれしく思います」

大切なのは、「ほっとけない」から始まる行動

セミナー後の24年12月中旬、住商社員8名が計3カ所のこども食堂を訪問しました。当日は料理を手伝い、一緒に食事をしながら子どもたちや地元の方々との交流を深めたほか、子どもたちの勉強の見守りなども実施。現場の温かな雰囲気に触れる機会となりました。

後日、参加者と渋谷さんの間で振り返りも実施され、「ボランティアの方は地域のおばあちゃんおじいちゃんから地元の高校生・大学生まで幅広く、世代を超えて見守りあう温かい場所であることを肌で感じられた」「こども食堂は、地域の子どもたちの主体性を尊重し、ありのままの姿で過ごせるような工夫が施されている場所だった」「地元の近くでもこども食堂を探して継続的に参加してみたい」といった感想が、参加者から挙がりました。また、渋谷さんも「自然な気持ちが行動として表れることが大切です。目の前にいる誰かを『ほっとけない』、そんな気持ちから始まる人々の行動によって、こども食堂がここまで広がったのではないでしょうか」と話されました。

思えば住商グループの100SEED活動も、「100年先の未来のために、今目の前にある課題を『ほっとけない』」、そんな社員の熱い思いを原動力にスタートしました。渋谷さんのお話を聞いて、「今と未来の子どもたちのために、私たちの100SEED活動も、ますます大きなうねりにしていきたい」という思いを強くしました。