- TOP

- Enriching+TOP

- インド企業と住商がタッグを組み、自動車業界のエンジニア不足を解決

2024.9.24

Business

インド企業と住商がタッグを組み、自動車業界のエンジニア不足を解決

「100年に1度の大変革期」といわれる自動車業界。新しい技術への対応が求められる中、日本では深刻なエンジニア不足が起きています。長年、幅広い分野で自動車事業に関わってきた住友商事(以下、住商)では、この問題を解決すべく、インドのテックカンパニー「テック・マヒンドラ」と合弁会社「SCTMエンジニアリング」を立ち上げました。その背景や自動車業界で果たす役割を、同社CEOの小川達郎と営業部長の佐藤寛朗に聞きました。

-

SCTMエンジニアリング株式会社 代表取締役 CEO

小川 達郎

2000年に住友商事へ新卒入社。金属事業部門にてトレード・事業投資・新規事業開拓に従事。16年からは現自動車グループで、自動車部品製造事業の主管業務や自動車エンジニアリング事業の立ち上げに携わる。24年から現職。

-

SCTMエンジニアリング株式会社 営業部長

佐藤 寛朗

2007年から国内大手自動車メーカーでエンジン設計に従事。社会人大学院でMOT(技術経営)を学び13年に修士号を取得し、経営企画などにも携わった後、20年に住友商事へキャリア入社。自動車エンジニアリング事業の主管業務や事業開発を担当し、22年から現職。

インドの先端テック×住商で、日本の自動車産業に貢献

まずは住商が「SCTMエンジニアリング」を設立した背景を教えてください。

小川日本の自動車業界は長年、大手自動車メーカーの傘下に部品メーカーが連なる「系列」と呼ばれる垂直統合型グループでの開発・製造が主軸で、それが強みでもありました。しかし近年、「CASE(※1)」と呼ばれる領域が拡大し、自動車の設計開発が多様化、複雑化しています。その結果、日本の自動車業界も系列や国境を越えた、外部パートナーとの連携の重要性が高まっているのです。

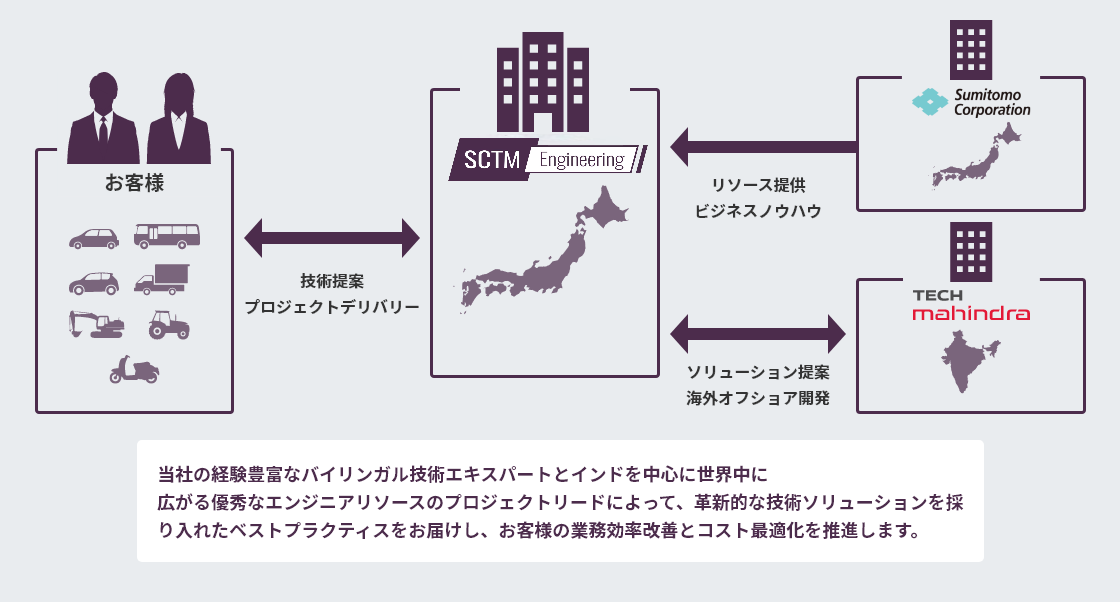

一方、海外の企業にとって、独自の文化を持つ日本の自動車産業への参入障壁は高い。そこで住商が両者の架け橋となり、Win-Winの関係を築きたい。そのような思いから、2020年にインドのIT企業「テック・マヒンドラ」とのジョイントベンチャーとしてSCTMエンジニアリングが設立されました。系列内でエンジニアリングを行う企業は国内にほかにもありますが、外資とタッグを組んで、メーカー問わず展開するのは私たちだけです。

※1 Connected(接続)、Autonomous(自動運転)、Shared & Services(カーシェアリング)、Electric(電気自動車)の頭文字を取った造語。自動車業界の大きな変革の背景にある現象を一語で表したもの

テック・マヒンドラとはどのような会社ですか。

小川 今やインドは世界有数のIT大国で、膨大な数の優秀なエンジニアがいます。それでいて先進国より人件費が抑えられるため、グーグルをはじめ巨大テック企業がシステム開発やエンジニアリングの仕事を委託しています。テック・マヒンドラはそんなインドで約30年にわたり、自動車はもちろん、多岐にわたる分野でエンジニアリングサービスやITソリューションを提供してきました。ソフトウェア・ハードウェアの両面で世界最先端の知見と技術を持つのが強みです。

佐藤また、テック・マヒンドラの自動車分野における顧客は欧米企業が中心です。EV化に合わせた新しい規格やルールは欧州主導で作られることが多いため、それらへの日本企業の対応においても、欧州企業との協業経験が豊富なテック・マヒンドラの知見やノウハウを生かすことができます。

ちなみに、テック・マヒンドラはインド政府が所有する衝突試験場で、車体の衝突試験とその結果の解析も実施しています。衝突試験ができる場所は日本でも限られており、世界でも多くはありません。加えて試験と解析を両方できる会社は少ないです。日系企業の方に「インドで衝突試験ができる」とお伝えすると、みなさん驚かれます。インドでの衝突試験は日本より安価でできることも、日系企業にとって大きなメリットです。

自動車業界の川上から川下まで。2社の強みを生かし、新領域にも対応

お二人はもともと住商の自動車エンジニアリングチームで一緒に働いていたそうですね。住商の自動車事業について教えてください。

小川 住商は長年、自動車業界の川上から川下までトータルで取り組んできました。原材料の輸入、車や部品の輸出、海外進出支援、販売や流通、金融やリース事業など、さまざまな部署が連携して多様な仕事をしています。その中で自動車エンジニアリングチームは、日系企業の自動車開発を支援しており、私も佐藤さんもそこから出向しています。

SCTMエンジニアリングではこれまでどのような仕事を手がけてこられたのですか。

小川設立以来、国内のメーカー、Tier1(※2)を中心に幅広くお手伝いしてきました。得意分野は車体開発のほか自動運転関連、新モビリティ領域です。ソフトウェアだけでなく、モーターや動力装置など、ハードウェアまで幅広く手がけています。

※2 完成車メーカーに直接部品を供給するメーカーのこと

文化や商習慣が異なるインドと日本。架け橋となる「ブリッジエンジニア」

今、日本の自動車業界が抱えている課題に対して、SCTMエンジニアリングは何が提供できるのでしょうか。

小川 少子高齢化が進む日本では、エンジニアの数が不足しています。さらに、日系企業と欧米企業における戦略の違いと、昨今のEV化の流れによって国内のリソース不足に拍車がかかっている状況です。欧米では、メーカーごとに車種をある程度絞って製造・開発することが多いのですが、日本のメーカーは小型車から大型車、商用車までフルラインナップで製造・開発しているのが特徴です。これまでフルラインナップの開発は、車種によって時期をずらしながら行われてきました。しかし、今は世界的に急速なEV化が進み、ガソリン車とは部品や構造が異なるEV車を短期間で開発せざるをえない状況になっています。

そうした中、テック・マヒンドラは約6,000人もの自動車エンジニアを抱えています。そのインドにいるエンジニアのリソースを活用し、日系企業との架け橋となるのが、SCTMエンジニアリングの「ブリッジエンジニア」です。

ブリッジエンジニアの役割を教えてください。

佐藤 海外リソースを活用するときに障壁になることが多いのが、言語や商習慣などの違いです。ブリッジエンジニアは、インドのエンジニアの提案を適切な形で日系企業に伝えたり、日系企業の考えや意図が理解できずに困っているインドのエンジニアをフォローしたり、両者の橋渡しをしています。ブリッジエンジニアは単なる“通訳”ではありません。言葉をそのまま伝えるのではなく、技術的なことや各社の事情、文化的側面も理解した上で、コミュニケーションを仲介します。例えば、日系企業は系列の中であうんの呼吸で仕事をしてきたため、系列によって開発手法だけでなく部品の名称さえ異なります。いわば、系列内での “共通言語”があるのです。その点、SCTMエンジニアリングは、私のような自動車メーカーからの転職組も多く、さまざまな系列の共通言語を理解しているメンバーが、ブリッジエンジニアとして間に入ることができるのが強みです。

インドのエンジニアと協業する上で心がけていることはありますか。

佐藤 日本はいわゆる「ハイコンテクスト」文化の国です。言いたいことを全て言葉にせず、行間や空気を読むことを良しとする。一方、多民族国家であるインドのビジネスシーンでは、英語が使われるため、言葉にしてコンセンサスを得ることが重視されるいわゆる「ローコンテクスト」文化となります。インドのエンジニアと仕事をする上では、常にそこに配慮する必要があります。主張がはっきりとしている彼らとの議論は、時には言い争いのように見えるかもしれません。でもそれは彼らが言葉を重視しているから。こちらも英語でしっかり自己主張することが大事ですし、日本のお客さまの立場から受け入れられないことは妥協せず、粘り強く議論しなくてはなりません。日系企業に対しては、インドの方が言っていることを、日本人の立場や感覚を配慮して伝える必要があります。

佐藤さんは日系企業の方をインドにアテンドすることが多いそうですね。

佐藤 インドでの開発に興味を抱く日本の企業が急増しており、最近は月に1度はインドにお連れしています。開発現場を見られた方は、現地のエンジニアのレベルの高さに驚かれます。今のところ現地訪問されたお客さまからは、100%発注をいただいています。

商社の多様な知見やネットワークを活用し、自動車産業に新たな付加価値を

今後の展望を聞かせてください。

小川 長く自動車事業に携わっている住商には、自動車業界がこれから向かう方向性や将来を見すえて考えていることなどの知見が自然と集まります。とりわけ開発に携わる私たちのもとには、最先端の情報が蓄積されていきます。これらをうまく組み合わせ、シナジーを生み出し、自動車産業に今までにない付加価値を提供したいですね。

佐藤 インドはまだまだ大きく伸びる市場です。今、インドで何が起きているのか、これからどうなっていくのか。自動車業界に限らず、多くの日本企業が関心を持っていると思います。私たちがインド企業とのエンジニアリングサービスで得たリアルな情報やノウハウを、幅広い業界で活用いただける可能性があるのも住商ならではだと思っています。