- TOP

- Enriching+TOP

- なぜ住商が量子コンピューターに挑むのか?社会実装の最前線で、住商が描く未来

2025.7.15

Business

なぜ住商が量子コンピューターに挑むのか?社会実装の最前線で、住商が描く未来

今後、世界に大きな変革をもたらすと注目が集まっている量子コンピューター。住友商事(以下、住商)では2020年に「QX(Quantum Transformation)プロジェクト」を立ち上げ、総合商社ならではのグローバルな事業領域・現場を生かし、量子コンピューターを活用した新事業を創出するためのさまざまな取り組みを進めています。量子技術によって将来、どのようなことが実現するのか。社会実装のための鍵は何なのか。専門家パートナーである慶應義塾大学田中宗教授、住商DX・ITグループ長の巽達志CDO・CIOとQXプロジェクト岡崎裕介チームリーダーに聞きました。

QX(Quantum Transformation)プロジェクト

-

慶應義塾大学 理工学部

物理情報工学科 教授田中 宗

03 年、東京工業大学理学部物理学科卒業。08 年、東京大学大学院理学系研究科博士課程修了。博士(理学)。東京大学物性研究所、近畿大学量子コンピュータ研究センター、東京大学理学部化学科、京都大学基礎物理学研究所などを経て、25 年より現職。専門は量子アニーリングをはじめとしたイジングマシン、統計力学、計算物理学、物性理論。

-

執行役員 DX・ITグループ長 CDO・CIO

巽 達志

93年に住商へ入社し、東南アジア向け通信インフラ輸出事業に従事。07年に健康食品・医薬品のEコマースサイト「爽快ドラッグ」の社長に就任。14年よりシリコンバレーのCVC (コーポレート・ベンチャー・キャピタル) 拠点Presidio VenturesのCEOを経て、20年より経営企画部で中期経営計画、全社ポートフォリオ戦略、社内起業制度等を担当。23年4月より現職。

-

デジタル戦略推進部 QXチームリーダー

岡崎 裕介

04年、住商入社。スペシャリティケミカル部にて、電子材料関連ビジネス、スタートアップ投資、台湾駐在を経験。14年にMBA取得のためCarnegie Mellon Universityに社費留学したのち、17年からは石油化学品部の事業投資、スタートアップ投資、事業開発、DX推進に携わる。22年、新事業投資部のCVCを担当。23年よりデジタル戦略推進部QX プロジェクトのチームリーダーを務める。

超高速の「最適化」計算で、あらゆる分野での社会課題解決が進む

そもそも量子コンピューターとはどのようなものなのでしょうか。

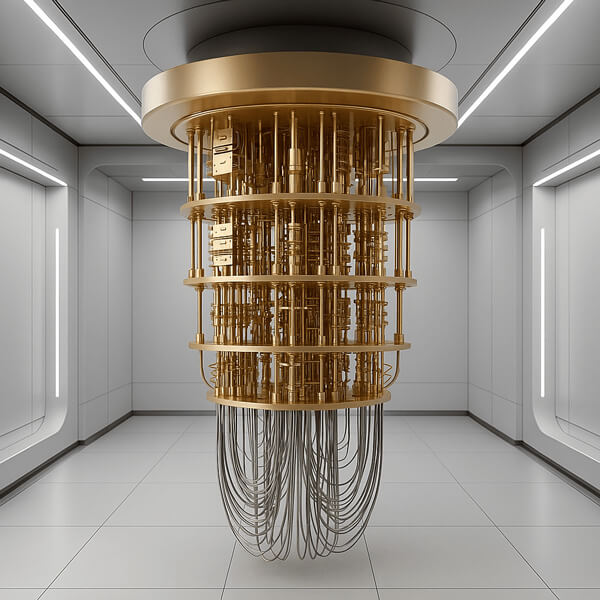

田中その名のごとく、量子の物理現象を応用して計算をするコンピューターのことです。通常のコンピューターは「0」か「1」、どちらか一方の状態をもつビットという最小単位を元に情報を処理します。それに対し、量子コンピューターの最小単位である量子ビットは、「0」と「1」の状態を同時に併せ持つ、つまり「0でもあり1でもある」ことができます。こうした量子特有の振る舞いを活用することで、今まで計算できなかった、または計算に膨大な時間を要していた問題を、従来からは想像がつかないほどのスピードで解くことができると期待されています。

量子コンピューターの登場は、私たちの暮らしや社会にどのような変化をもたらすのでしょうか。

田中量子コンピューターは、大きく分けて「ゲート型」と「アニーリング型」の2種類であるとされることが多いです(参考:量子未来産業創出戦略)。量子コンピューターとして一般的にイメージされるのが、いわゆるゲート型で、先ほど説明した量子ビットにより、従来のコンピューターにはできない複雑な要素が絡むシミュレーションを超高速で行うことが期待されています。その結果、新材料の研究開発や分子構造の解析が進んだり、金融市場の予測向上などにも革命をもたらすことが予想されているのです。

一方、私がこれまで専門としてきたアニーリング型では、通常のコンピューターでも行われている「最適化」計算を短時間・高精度で解くことができると期待されています。最適化とは、目的に応じて多数の選択肢の中から最適な解を見つけ出すこと。例えば従業員のシフト作成や宅配の配送計画、工場の生産管理など、あらゆる産業領域で必要とされる計算です。限られたリソースを有効活用するという点で、SDGsやサステナビリティの文脈からも注目されています。

量子技術の可能性にいち早く着目。グローバルに実証実験を重ねてきた

「QXプロジェクト」は、どのような背景から立ち上げられたのでしょうか。

巽商社の大きな役割の一つに、最先端技術の社会実装を通じて、世の中に新しい価値を生み出すことがあります。とりわけ住商はグローバルにCVC(コーポレート・ベンチャー・キャピタル)事業を展開しており、R&Dの一環として早期から量子技術(※)の可能性に注目してきました。18年頃から、米国シリコンバレーやイスラエル、欧州の量子技術関連ベンチャー企業の情報を収集。その後、20年にQXプロジェクトとして本格的に始動し、日本の公的研究機関やスタートアップとも連携を深めながら、社会実装に向けた模索を進めてきました。これまでに、グローバルで5社の量子技術関連ベンチャーに投資もしており、住商が関わる分野でエコシステムの創造をリードし、長期的な視点での事業開発につなげることを目指しています。

※「量子力学」という特殊な物理法則を利用し、情報通信や計測の高度化、素材の開発などを行う技術の総称。代表的なものとしては量子コンピューターが挙げられる。

具体的な実証実験や社会実装の事例を教えてください。

岡崎20年に当時住商グループだった株式会社ベルメゾンロジスコで、物流センター内の人材配置を最適化する実証実験を行いました。この成果は既に「スマイルボードコネクト」という倉庫オペレーションを高度化するSaaSソリューションに組み込まれており、4社に提供されています(25年6月時点)。21年には米国スタートアップのOneSkyとともに、空飛ぶクルマが行き交う未来社会を見据え、量子コンピューターで最適化したドローンの三次元交通管制システムの実証実験を世界で初めて実施しました。その後も、北欧のカーシェア企業と連携した車両配置の最適化、九州電力との避難経路の最適化、オーストラリアの企業との鉱山オペレーション効率化など、さまざまな領域で取り組みを広げています。

量子技術において、日本にはどのような強みがありますか?

田中日本は、量子技術の社会実装に向けた産学連携が世界的に見ても早い段階から進められてきました。国も25年を「量子産業化元年」と位置付け、30年までに「国内の量子技術の利用者を1,000万人に」との野心的なビジョンを掲げています。産業技術総合研究所や理化学研究所では量子コンピューティングの拠点が整備され、大手電機メーカーがハードウェア開発を進める一方、ソフトウェアやサービスを担うスタートアップも登場しています。さらに、海外の量子コンピュータに日本製の部材が数多く使われていることも日本の技術力の証しであり、今後の普及において大きな強みとなるでしょう。

多様なパートナーとの「つなぎ手」として、社会実装の推進役を担う

量子技術の社会実装を進めるうえで、どのような点に課題がありますか?

田中いま直面しているのは、量子技術に関わる人材の裾野を広げることと、それを生かす仕組みを整えることです。量子の専門家だけでなく、製造業や化学、金融、医療、AIなどの分野に専門性をもちつつ、量子についても一定の理解がある──私が「量子バイリンガル」と呼ぶ人材を増やす必要があるでしょう。また、量子技術に関心をもつビジネスプレーヤー同士をつなぎ、エコシステムやサプライチェーンを形づくる取り組みも重要です。

こうした課題における、住商の役割と強みはどこにあると考えますか?

岡崎顧客の課題と量子技術を結びつけて課題解決の提案を行い、最適なパートナーを紹介し、プロジェクト全体をマネジメントすることが私たちの役割です。量子技術を生かせる現場を多様な事業領域の中から見つけ、実証し、成果を横展開できる点は、商社である私たちの最大の強みではないでしょうか。

巽そのうえで、日頃から多くの企業と信頼関係を築き、企業が抱える課題を肌で理解していること、国内外の量子関連ベンダーとつながりがあること、多くの事業投資やシステムインテグレーション案件で培ってきたプロジェクト推進力は住商の強みです。既に取り組んでいる案件も、日頃からお付き合いのある企業の課題と向き合い、当社が今まで DX に取り組んできた知見を生かして、プロジェクトとして実現しています。これには、AI 技術専門会社のインサイトエッジや SCSK の人材にも入ってもらっており、テクノロジーを現場で実装していけるのも大きなアドバンテージです。

外部パートナーとして、住商に期待する点をお聞かせください。

田中住商がいち早く「QX」を旗印に掲げ、コミュニティーづくりに取り組んできたことは非常に意義深いと思います。量子技術の活用には無限の可能性が広がっている。だからこそ、さまざまな分野のプレーヤーが参加し、ビジネス現場での実践を通して知見を深めることが不可欠です。その意味でも、住商には日本における量子エコシステムやサプライチェーンの形成をけん引していく存在として期待しています。

今後の展望について教えてください。

岡崎ボストンコンサルティングやマッキンゼーなどの調査によると、量子技術は40年までに世界で10兆円規模の経済価値を生み出すと見込まれています。インターネットやスマートフォンの登場に匹敵する変革の時代を前に、私たちに何ができるのか、どんな未来を描くのか。現在、社内外で熱い議論を重ねているところです。量子技術を活用するからといって、全く新たな事業領域に挑戦しているわけではなく、むしろこれまでのDXの取り組みの延長線上に量子技術がある。つまり、量子技術によって可能になることが広がっていくと考えています。だからこそ、住商は量子という選択肢を現場の解決策として実装し、より多様な課題に応えていこうとしています。量子技術の社会実装を進めるフロントランナーとして、社会に価値を提供していきたいと考えています。