- TOP

- Enriching+TOP

- SMASで、できます!住友三井オートサービスが挑む EV導入&脱炭素化

2025.3.21

Business

SMASで、できます!住友三井オートサービスが挑む EV導入&脱炭素化

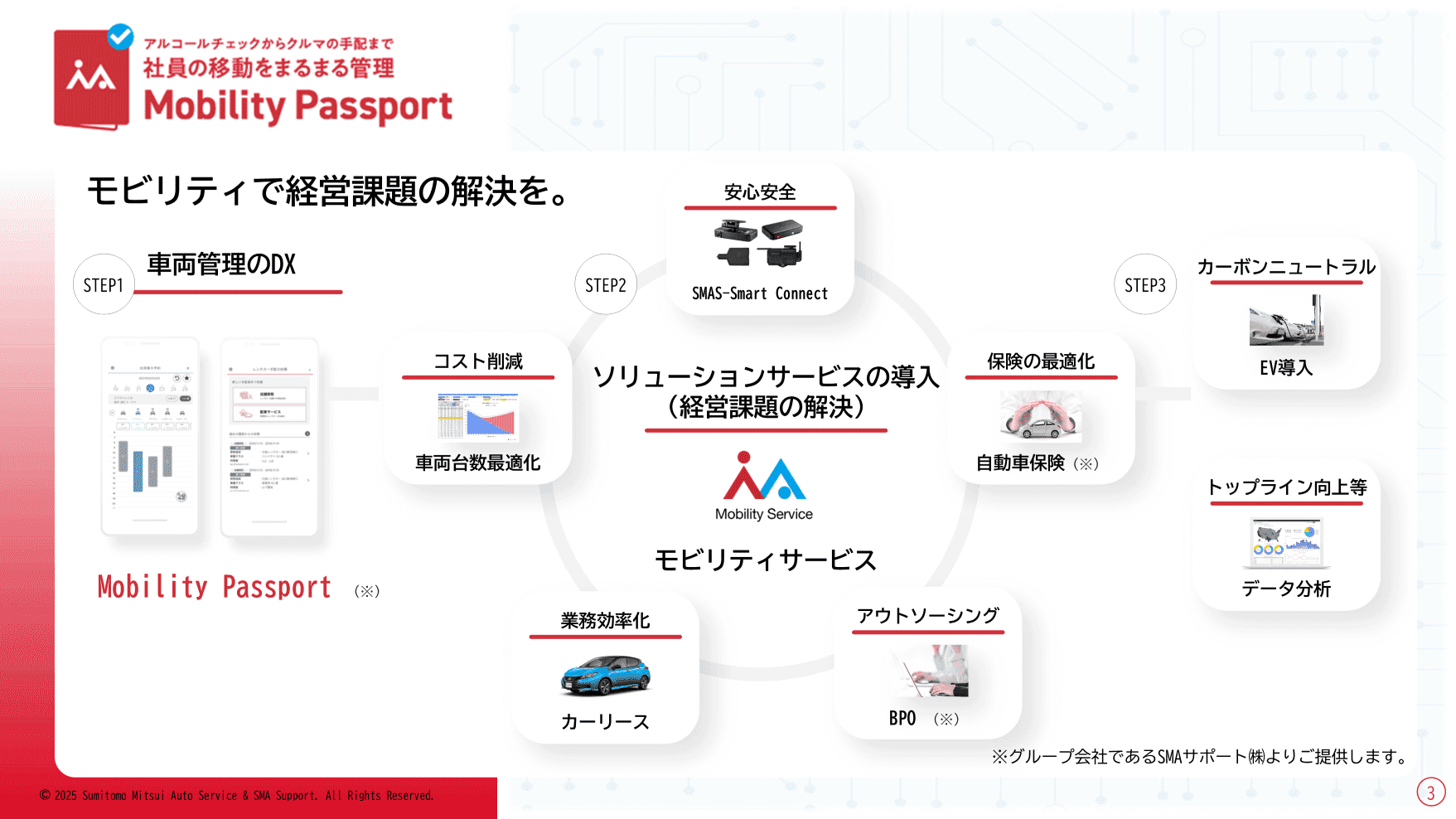

「住商オートリース」と「三井住友銀オートリース」の統合により生まれた「住友三井オートサービス(以下、SMAS/エスマス)」は、 40年以上にわたりカーリース業界のリーディングカンパニーとして成長を続けています。 カーリースだけではなく、事故削減、業務効率化など、さまざまな観点からクルマ周りのお悩みを解決する「総合モビリティサービス」を法人向けに提供しています。近年、特に注力しているのが、EV導入をはじめとする脱炭素化の支援。全国各地での取り組みや、実現したい未来について、担当者に聞きました。

-

SMAS(住友三井オートサービス) EV&カーボンニュートラル戦略推進部 次世代モビリティ推進室室長

横山 満久

2000年に住友商事新卒入社。主に自動車を軸とした流通、製造、コンサル、リース事業に従事。15年~19年にSMASに出向し経営企画や事業開発を担当、モビリティサービスプラットフォーマーへの転換を推進。その後ドバイでの住商グループ会社社長を経て24年より現職。EV周辺の事業開発を担当。

-

SMAS(住友三井オートサービス) モビリティ企画部 モビリティ事業企画室

樟 くるみ

2022年に住友商事新卒入社、フリートマネジメント事業ユニットに所属。約1年間海外リース会社の主管業務を担当。その後23年4月よりSMASに出向。モビリティ企画部に所属し、既存サービスの改善や新サービスの企画業務を担当している。

国内トップクラスの事業基盤を生かし、「総合モビリティサービス」を提供

まずは、SMASの事業概要と強みを教えてください。

横山SMASでは、創業時からカーリース事業を手掛けており、現在はグループ全体で約104万台の車両を保有・管理しています。業界屈指の規模感を武器に、リース料を安く抑えられるだけでなく、車両のメンテナンスや社有車の事故削減に向けた安全運転指導など、車両に関わるあらゆるサービスを提供できるのが強みです。

企業や自治体のEV導入もサポートしているそうですが。

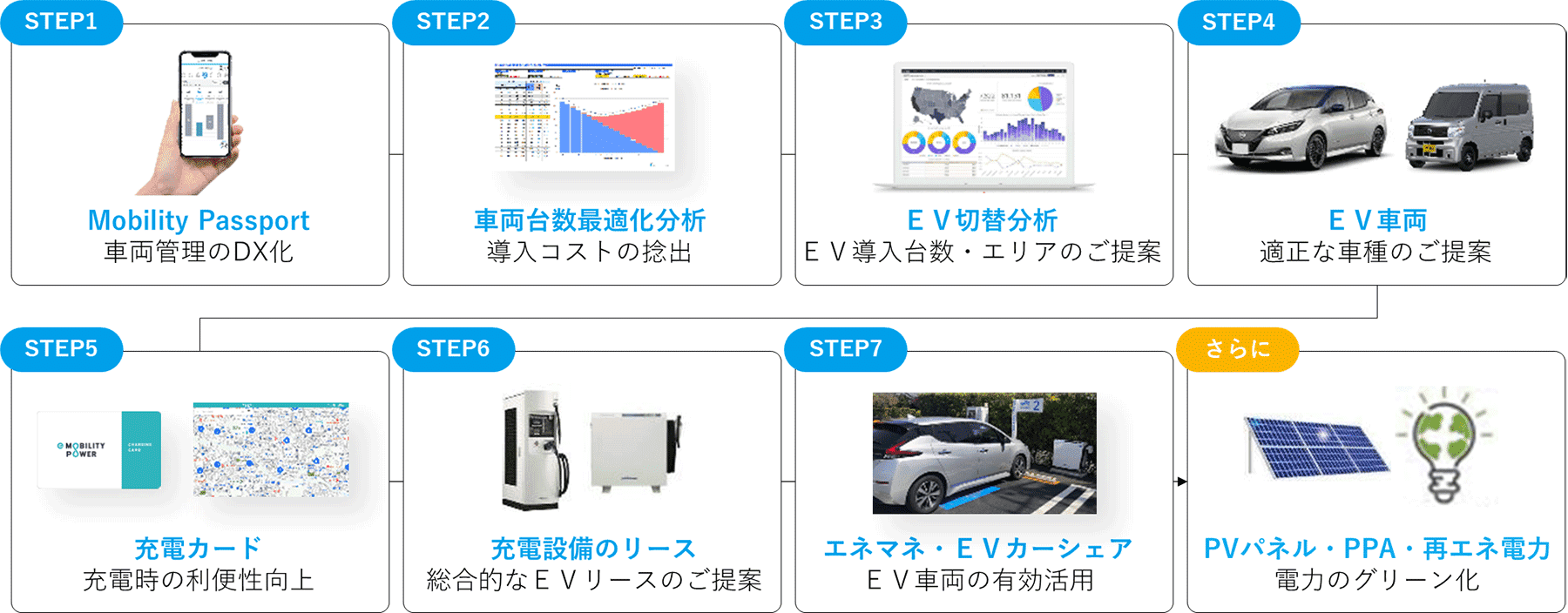

横山「サステナブルな社会に向けたモビリティプラットフォーマー」を目指す私たちは、業界に先駆けて2009年にEVのリース事業を開始しました。20年からは政府の掲げる「2050年カーボンニュートラル」の実現を目指して、企業や自治体でも、ガソリン車をEVに切り替えようという動きが活発になりましたが、導入を阻んでいるのが「コストと運用面の不安」です。そこを私たちがカーリース事業で培ってきた長年のノウハウでまるごとサポートしようと誕生したのが、「EVワンストップサービス」です。

車両データを可視化し、EV導入への道を拓く一気通貫の支援

「EVワンストップサービス」の特徴を教えてください。

樟特徴は大きく三つあります。一つ目は「運行データの可視化」です。「Mobility Passport(モビリティパスポート)」というMaaSアプリを使って、企業や自治体の車両がいつ・どれくらい使われているかを可視化して、最適化分析により「適正な車両台数」を割り出します。二つ目は「コストの捻出」です。ガソリン車の台数を削減した分、余剰となった予算をEVに充当することを提案します。三つ目は「運用サポート」です。充電環境の整備や導入後のアフターサービスまで、全てワンストップで対応可能です。

「EVワンストップサービス」を導入した企業や自治体では、どのような効果が表れていますか?

樟民間企業への支援実績では、保有台数の最適化によって、管理コストを平均20%程度削減できたという結果もあります。自治体では京都府向日市が、23年4月に「Mobility Passport」を導入しました(※)。各課に分散していた公用車管理を全庁で一元化し、保有台数の最適化を検証。その結果、1年間で6台のガソリン車を削減し、公用車20台をEVに置き換えました。

社有車を熟知する営業部隊。現場のナレッジから新サービスも誕生

全国各地で「EVワンストップサービス」を使ってもらうために、どんな工夫をしていますか?

樟いずれの企業や自治体でも、EV導入の意向は少ながらずお持ちなので、その背中をひと押しするような取り組みを進めています。例えば、「e-PARK」という全国各地で開催しているEV試乗会では、さまざまなメーカーの車両を取り扱っているSMASの強みを生かして、国内外の各種EVを乗り比べることができます。また、実際の業務でEVをお試しいただけるよう「EVレンタカー」をご用意しています。自治体向けには「自治体プロジェクト」という社内プロジェクトを立ち上げ、地域横断で事例を共有したり、「Mobility Passport」のトライアルなどを推進しています。まずは一度EVを使っていただくことで、メリットを感じてもらえるような機会をつくっています。

全国に幅広いネットワークを持つのも、強みの一つでしょうか?

横山はい、37カ所ある営業拠点では、従業員の半数にあたる1,200名 ほどが営業職としてお客さまの課題に寄り添い、きめ細かな提案を行っています(2025年3月時点)。特に自治体は、予算の承認に時間がかかり、短期間での担当者変更もあるなど、導入までにさまざまな障壁があります。しかし、定期的に訪問することで、困りごとや入札情報を丁寧に収集しています。また、SMASの主要株主でもあるSMBCグループや、地域に根差した地方銀行、全国に拠点を持つグループ会社「三井住友ファイナンス&リース(SMFL)」と連携するなど、各地で広範かつ深いネットワークを構築しています。

社内でも、営業と事業開発・企画の間で密にコミュニケーションを取っています。SMASの広報部が運営する社内SNSでは、自治体との連携協定に関する情報の舞台裏や、日々の営業活動で役立つトレンドやナレッジなどが活発に情報交換されています。そんな中、SMASの営業部隊の強みと感じるのが、社有車の使用実例を熟知していることです。例えば、飲料ボトラーの営業車の走行距離や走行エリアなど、業種ごとに細かい情報を把握しています。こうした現場での経験と知識の蓄積を他業種での社用車導入とカスタマーサクセスにも生かしています。

営業担当者は、具体的にどのように顧客の課題解決をサポートしているのでしょうか?

はい、こうした知識の蓄積を生かし、SMASの営業担当者は日々、顧客の課題解決に向けた提案を行っています。例えば、ある営業担当者は取引先から、「社用車の事故が続いていて、何か対策を講じたいが、どこから手をつければいいのかわからない」といった相談を受けました。企業として安全運転の意識を高めることは重要ですが、具体的な改善策がなければ問題は解決しません。

営業担当者は、まずは現状を可視化することが必要だと考え、テレマティクス車載器の導入を提案しました。データを取得し運転傾向を分析すれば、事故が起きやすい要因が見えてくると考えたからです。実際に導入し、データを分析すると、速度超過や急ブレーキといった運転傾向や、事故リスクの高いドライバー、ヒヤリハットが頻発する配送ルートなどが明らかになりました。

ただ、データを取得するだけでは改善にはつながらないため、「記録があるので、映像を分析しながら、安全運転の意識を高める取り組みをしてみませんか」と提案。車載器の記録映像を用いた振り返りや、安全運転講習の実施をサポートしました。SMASのカスタマーサクセスチームとも連携しながら、継続的なデータ分析と安全運転支援を行う仕組みを構築。その結果、事故発生件数が減少し、「機器を導入して終わりではなく、安全運転の定着と事故削減までしっかり伴走してもらえた」と、取引先から高い評価をいただきました。

単なる車両の提供ではなく、データを活用した運用改善まで支援することが、SMASの営業の強みだと私自身も改めて実感しました。

リユースEVや自動運転バス。地方から巻き起こすモビリティの革命

導入支援以外にも、他社の一歩先を行くEV関連のサービスを提供しているそうですね。

横山いま私たちが力を入れているのが「リユースEV」の活用です。EVというのは、長く使い続けるほど、CO2削減の効果が高まります。また、法人のお客さまにとって大きなメリットはコスト面です。イニシャルコスト・ランニングコストをともに抑えることができ、リース料も新車に比べて相応に低減することができます。

リユースEVの導入実績は既にありますか?

横山大阪府の能勢町・豊能町・岸和田市など、EVに関心の高い自治体とともに、実証実験を行っています。自治体の公用車は行政区域内での限定的な利用が多く、走行距離は平均して1日50km程度とそれほど長くありません。そうであれば、まずはリユースEVを導入し、バッテリーの劣化により航続距離が落ちてきたら、今度は民間事業者の工場構内や物流拠点など限られた敷地内での移動手段として3次利用する。さらに、その後はバッテリーを取り出し、防災用電源や街灯、農業用設備の電力源として再利用することもできます。私たちが構想しているのは、EVを余すところなく活用し、そのライフサイクルを地域内で循環させる「サーキュラーエコノミー」の仕組みです。

自治体の自動運転バスの取り組みにも関わっているそうですね。

横山はい、23年度から、自動運転バスの実証実験・実用化に取り組んでいます。既に茨城県境町・三重県多気町・愛媛県伊予市では、自動運転バスの導入を自治体にカーリースする形でサポートしています。直近では、住友商事と連携して熊本市の自動運転バス実証を開始しています。自治体とのさまざまな取引実績を背景に、「モビリティプラットフォーマー」として関連事業者群を取りまとめる役割も担っています。

こうした取り組みは、カーリース業界ではまだほとんどありませんが、地方では高齢化や過疎化が深刻で、公共交通の再整備は差し迫った課題です。そんな中、現場から寄せられた声で印象的だったのが、実は大都市部よりも、強力なリーダーシップを発揮する首長がいる地方の自治体の方が、意思決定スピードが早い傾向にあるということです。デマンドタクシーやライドシェアなどもそうですが、モビリティ革命が今まさに地方から起きていることをひしひしと感じますね。

今後はどんな未来像を描いていますか?

樟日本全体でのEVの販売シェアは1割未満にとどまっていますが、来るべきEV時代の本格到来に向けて、「EVといえば、SMAS」のブランドを確立しつつ、SMASがEV導入の旗振り役となることで、脱炭素化に大きなインパクトをもたらしていけるのではないかと考えています。特に公用車や社有車のEV化を加速させることで、社会全体への波及効果が期待できます。

横山そうですね、SMASのモビリティサービスを通じて、社会や世界中の人々の暮らしをより豊かにすること。それが私たちの理想であり、目指すべき姿だと考えています。住友商事のコーポレートメッセージ「Enriching lives and the world」を体現する取り組みを、これからも続けていきたいです。