- TOP

- Enriching+TOP

- アイデアを社会実装する。ヤングカンヌ日本代表の住商パーソンが示した底力

2025.9.26

Culture

アイデアを社会実装する。ヤングカンヌ日本代表の住商パーソンが示した底力

世界最大級の広告祭「カンヌライオンズ」の若手向けコンペ「ヤングカンヌ」で、住友商事(以下、住商)の世一麻恵が総合商社社員として初めて日本代表に選出されました。一般的には広告業界のクリエイターが参加するイメージの強い大会で、なぜ商社パーソンが世界の舞台に立つことになったのでしょうか。胸にあるのは「アイデアを社会実装したい」という一貫した想い。ヤングカンヌへの挑戦を振り返りながら、住商パーソンの持つ強みについて考えます。

【ヤングカンヌとは?】

「カンヌライオンズ 国際クリエイティビティ・フェスティバル(通称:カンヌライオンズ)」は、フランス・カンヌで1954年から毎年開催されている世界最大規模の広告・マーケティング・クリエイティブの祭典。フィルム、デジタル、PR、メディア、デザインなど全30の部門があり、世界中のクリエイティブ作品が競い合う。

「ヤングライオンズコンペティション(通称:ヤングカンヌ)」は、その中で開催される30歳以下を参加対象とした公式プログラム。参加は2人1組で、事前審査を通過した各国代表が24時間という制限時間内で、設定された課題を解決するクリエイティブを提案する。世一は、2025年の国内予選でADKマーケティング・ソリューションズ(当時)の岡田大毅さんとペアを組み、デジタル部門でGOLDを獲得し日本代表に。カンヌで行われる本選への切符を手にした。

-

メディア・デジタルグループ CFOオフィス 企画戦略チーム

世一 麻恵

2021年に新卒入社。メディア・デジタルの事業領域で、現代アートを扱うスタートアップの主管からアニメをはじめとする日本のIPコンテンツ(※1)の海外事業展開まで幅広い業務を経験し、現在はメディア・デジタルグループCFOオフィスで同グループの企画戦略を担当。25年、ヤングカンヌのデジタル部門日本代表に選出。現役の総合商社社員として初めて本選へ出場を果たした。

※1 IPコンテンツ:IP(知的財産権)にもとづいて保護された独自の創作物や知識。アニメやゲーム、漫画やそれらのキャラクターなど。

高校時代から一貫する想いは「アイデアを社会実装したい」

幼い頃からクリエイティブな活動に関心があったそうですが、住友商事に入社を決めた経緯を教えてください。

就職活動の軸として、高校時代から「いろんな組織の人たちを巻き込みながら、アイデアを社会実装したい」と考えていたんです。原点になったのは、高校の文化祭でステージを建てたこと。アイデアを思いつくのは簡単でも、実際に学校の許可を取って、安全テストをして、予算を組み、人を集めて実現する方がずっと大変でした。

就職活動では、クリエイティブ領域を持つコンサルティング企業、広告代理店の制作部門なども受けましたが、最終的に当時行われていたデザイン選考(※2)で、自身の創造力を評価してくれた住商に入社を決めました。また、配属面談で人事の方に「商社の事業は『実体』だよ」と言われたのが印象に残っていて。創造性のある活動に自社の事業として取り組むことに魅力を感じ、「ここなら自分のやりたいことができるはず」と確信したのを覚えています。

※2 デザイン選考:2020~22年入社の新卒採用選考にて実施された新規事業の企画やグループワークを通じて、アイデア力や創造力を評価する選考

24時間勝負で提案した、社会課題を解決するWin-Winのアイデア

今回、ヤングカンヌに挑戦しようと思った理由を教えてください。

仕事でメディアやコンテンツ、デジタルマーケティングに携わっていたので良い勉強の機会になると感じましたし、グローバルなインサイトや消費者コミュニケーションへの興味もあったからです。

また、商社のビジネスは基本的に「チーム戦」で、バッターボックスに立てる機会を自分だけではコントロールしきれない部分がある、と感じていました。私個人としてのチャレンジ精神を発揮する場を求めつつ、「過ぎ行く20代への焦り」のような感情も大きかったように思います。

国内予選を見事通過し、本選までの半年間はどのように過ごしましたか?

予選から本選までの半年、特に本選1カ月前は、模擬練習に取り組みました。当たり前ですが会社の業務もこなしつつ、定時後や土日は全て準備に充てていましたね。また、ヤングカンヌのデジタル部門は、デジタルメディア・プラットフォーム、エンターテインメント、テクノロジーなどを組み合わせてアイデアを考える部門なので、海外のサービスなども勉強していました。

あと、国内予選では社名を出さず、あくまで個人の活動として参加していたんです。ただ、日本代表に選ばれてから、ありがたいことにメディアで取り上げてもらう機会があったので「せっかくなら」と思い、会社にも報告して社名を出すことになりました。

また、当社のライフスタイルグループは、23年からカンヌライオンズの視察に社員を派遣しているのですが、その視察メンバーを中心に、組織を越えた社内の応援もあったことは、非常に励みになりましたね。

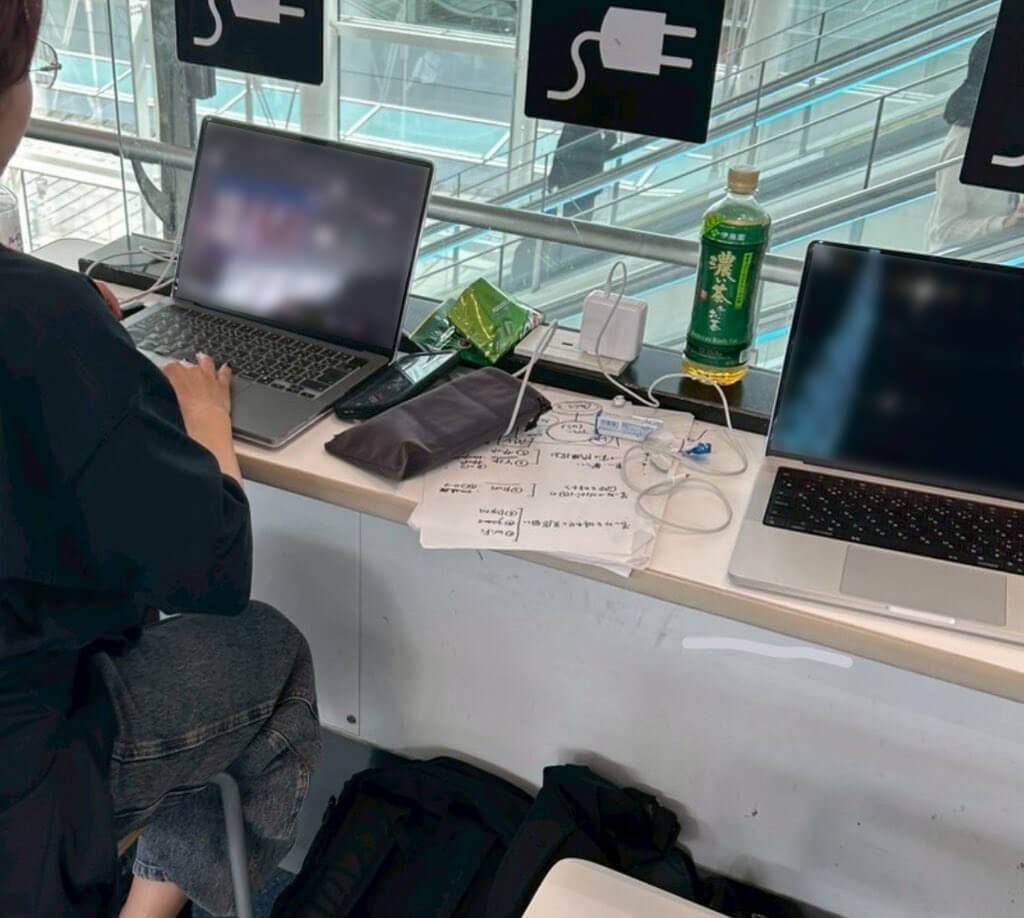

本選は24時間という限られた時間での勝負でしたが、どのように取り組まれたのでしょうか。

相方の岡田さんと役割分担しながら、お題発表からプレゼンまで臨みました。主に私がブリーフ(課題の説明書)理解と、その深堀り、評価軸の決定を担当し、岡田さんが個人ブレストで企画出し。その後、私がアイデアの取捨選択・順位付けをして、両名でアイデア決定・ブラッシュアップしていきました。

最終的にどのようなクリエイティブで勝負したのですか。

お題は、野生のミツバチをZ世代の間で有名にするためのデジタルキャンペーン。カンヌでは実在する企業や団体がクライアントになるのですが、今回はレオナルド・ディカプリオが共同設立した生物多様性(ハチ)の保全と、そのための緑化推進に取り組む団体でした。

私たちは、ミツバチが生態系の維持に重要な役割を果たしているのにも関わらず、あまり知られていないことに着目し、「Flower Play Button for Hidden Heroes(花の盾)」というアイデアで勝負しました。

現在YouTubeでは一定のチャンネル登録者数を達成したクリエイターに「Play Button(盾)」(再生ボタンの形をしたトロフィー)が贈られます。Play ButtonはYouTubeというプラットフォームにおける、ある種のゲームルールのようなもので、動画数・視聴者数、そして人々の熱狂が集まる中心点になっています。

私たち日本チームのアイデアは、このルールをジャックして盛り上がりを作ろうというもの。「登録者数」ではなく「動画の質」(いかに楽しく自然を守っているか)にフォーカスを当てるキャンペーンを作り、その活動を行うYouTuberを「Bee」としてアイコニックに表彰することで、新たな評価軸を中心に、ポジティブかつWin-Winな形で人々を巻き込み、実際の認知・行動変容に繋がる施策としました。

「一言で伝わる」アイデアの圧倒的な強さを実感

カンヌで得た最も大きな学びは何でしょうか。

幅広い人に伝え、巻き込むには、「一言で伝わる」シンプルでストレートなアイデアが一番強いということです。グローバルな舞台ではバックグラウンドに関わらず、多くの人が直感的に理解できるかどうか。これが全てだと痛感しました。

また、「共感」や「驚き」があるアイデアは、それだけで大きなインパクトを生むということも大きな学びです。精密なプランニングも重要ですが、それ以上に強いコンセプトの求心力は大きい。特に、BtoC領域や他業界に向けた訴求では重要な要素になると感じました。

本選では入賞を逃してしまい悔しい思いをしましたが、世界各国の価値観や視点に触れ、とても貴重な経験をすることができたと感じています。

他国の代表からは、どんな印象を受けましたか?

圧倒的にプレゼン力が高いです。準備なしで舞台に上がって堂々と話す人ばかりで、「これはかなわないな」と正直に思いました。特に複数賞を受賞したイギリス、オーストラリア、カナダといった強豪国の代表は、ユーモアのセンスがあり、全体的なクオリティーとのバランス感にも優れています。

また、みんな社会課題解決に対して真剣で、「クリエイティブの力で世界を変えたい」という想いは共通していました。その熱量に触れられたのは、すごく刺激になりました。

住商での業務経験は今回の挑戦にどのように生かされましたか?

住商での業務経験は、今回の挑戦で大きく生かされたと感じています。特に、若手のうちから経営や業界の全体像を見られる環境に身を置いてきたことは強みになりました。私が普段から考えている「クリエイティビティとビジネスの両輪」といった視点に、クリエイティブ業界の経営層の方々が興味を持って耳を傾けてくださったのは貴重な経験でしたし、単なるアイデア提案にとどまらず、実現可能性や関係者のメリットを含めた説得力のあるプレゼンができたのも、住商で培った経営的な視点があったからこそだと思います。

特に当社は、メディア・エンターテインメント領域で数十年の歴史と堅固な事業基盤があり、既存事業とのシナジーを含めた連続的な挑戦ができる環境です。私自身、1年目からスタートアップの主管業務に携わり、その後もテレビ局との共同事業立ち上げ、アニメの海外展開事業など、幅広い業務経験をさせていただきました。こうした自身の経験に加えて、若手のうちから新規事業を立ち上げたり、出資先の経営意思決定を担ったりする先輩方の姿を間近で見てきたことも、大きな学びとなっています。国内外の現場に触れつつも、資本政策や経営戦略に関われるというのは、総合商社で働く魅力の一つだと今回の挑戦を通じて改めて実感しました。こんな仕事、他にはなかなかないと思います。

不文律を読み解き、人から人をたどる。世界で発揮した住商パーソンの地力

予選・本選を通じて、住商パーソンならではの「強み」が発揮されたと感じる場面はありましたか?

分析力・構造把握力は間違いなく生かされたと思います。カンヌの評価基準を理解するため、過去の受賞作品を分析して、入賞者の共通要素を見つけ出し、「なぜそれが評価されるのか」を読み解いていきました。解説書のない「未知のゲーム」のルールを見極める力が求められるのは、実はビジネスでも全く同じだと感じています。言い換えるなら「社会における不文律を理解し、勝ち筋を描く力」とでも言いますか。

もう一つは行動力です。不文律の読み解きにつながる情報を得るため、過去の国内予選審査員や出場者につてをたどってコンタクトを取り、ひたすら話を聞きました。

「人から人をたどる」という動き方は、まさに商社パーソンそのものですね。

そうですね。あとは、関係者の利害関係を把握する力も生きたと思います。ヤングカンヌでは、創造性や技術的な実現性だけでなく、関係者にとってのメリットを説得力を伴って示すことが重要です。その点、私はメディア業界での実務経験があったからこそ、Win-Winかつ実行可能性の高いアイデアを提案できたと感じています。

余談ですが、現地では時差ボケや宿泊施設のトラブルにも見舞われたのですが、出張や駐在経験のある同期から話を聞いていたので、冷静に対処できました。商社パーソンは異国でのトラブルを「どうにかする力」にたけているものだ、と改めて実感しましたね。

世一さんが考える、総合商社でクリエイティビティを磨くことの意義を教えてください。

総合商社では、いつでも「実際にできるのか?」を考える必要があります。「0→1」の立ち上げやスキーム構築、大幅な事業改善においては、発想の転換や瞬時に複数のオプションを考案するアイデア力・ジャンプ力が必要です。分析やオペレーションを回すだけでは根本的に解決できない課題が、現場にはたくさんある。そういうときにこそ、クリエイティブな発想が生きてくると思っています。

特にBtoC領域では、消費者心理や顧客インサイトを理解できているかどうかで、事業の成否が大きく変わります。カンヌでも「この提案で本当に人は動くのか?」「関係者全員にメリットはあるのか?」を常に問いかけていました。

「挑戦をしよう」という意思は、すでに一つの才能である

今後の挑戦について聞かせてください。

今後は今回の経験を社内に還元することはもちろん、自分の手で事業を生み出したり、専門知識で事業推進をサポートしたりといった、より創造・生産的な活動をしていきたいです。

これから何かへ「挑戦しよう」と思っている方へ、ぜひメッセージをお願いします。

自分のスキルや責任、判断で挑戦するのは、もちろん大変なこともありますが、とても濃い学びと経験につながります。「挑戦をしよう」という意思があるだけで、限られた才能の持ち主だと思うんです。そして、挑戦を見守ってくれる人は、思っている以上にたくさんいます。ぜひ一歩踏み出してみてください!