- TOP

- Enriching+TOP

- ChatGPTには正解を求めない。コルク佐渡島さん流AIの使い方は「コーチングを受ける感覚」で対話すること/E+特別編「ISSUE」

2025.2.25

+ (Plus)

ChatGPTには正解を求めない。コルク佐渡島さん流AIの使い方は「コーチングを受ける感覚」で対話すること/E+特別編「ISSUE」

AI、使っていますか?

いまやさまざまな用途でAIを使う人がいる半面、まだあまり活用できていない人も少なくないようです。AI活用の「先行組」と「様子見組」のギャップが、広がっているように見えます。

編集者として漫画『ドラゴン桜』『宇宙兄弟』などのヒット作を手がけ、現在クリエイターエージェンシーのコルクで代表を務める佐渡島庸平さんは、note記事で「AIを味方につける人は”良質な問い”を立てる力を持っている」と指摘しています。今回Enriching+特別編「ISSUE」として、そんな佐渡島さんにインタビュー。彼の言葉から、AI活用の様子見組が、先行組に追いつくヒントが見えてくるはずです。

-

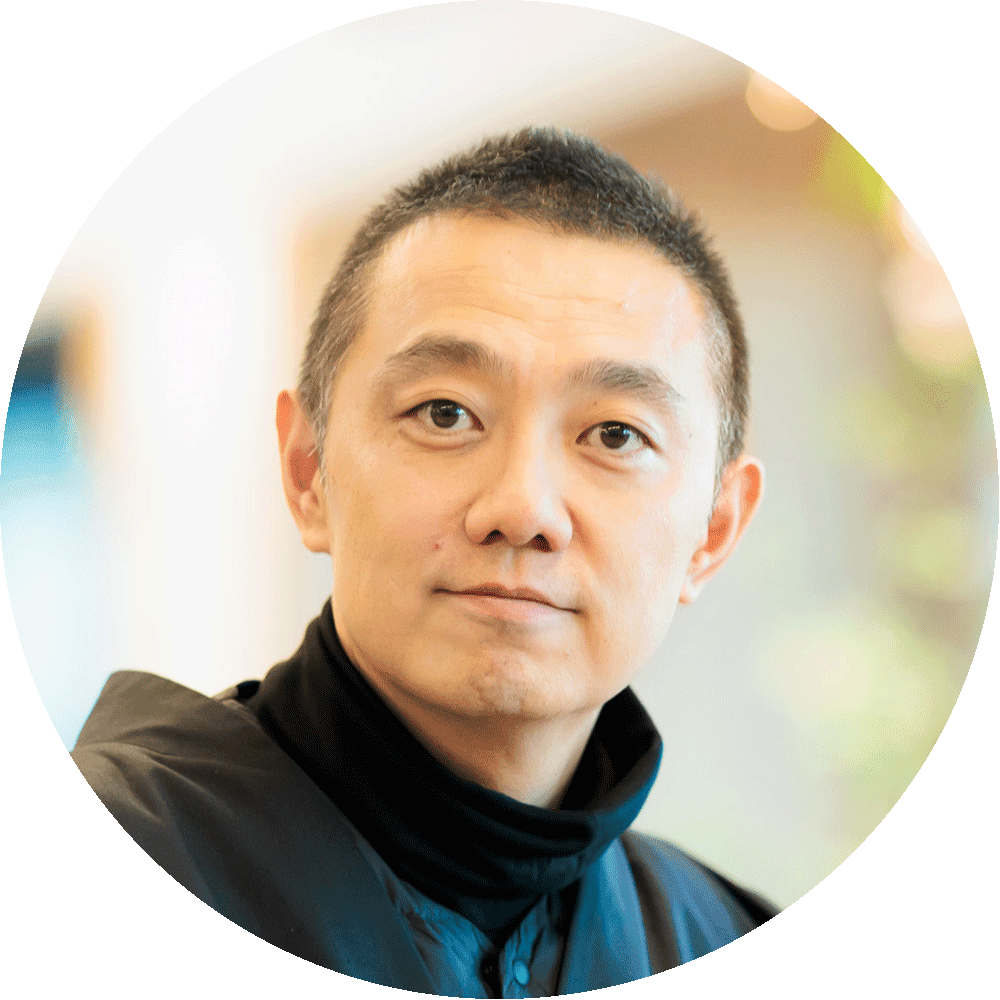

株式会社コルク 代表取締役社長・編集者

佐渡島 庸平

1979年生まれ。東京大学文学部を卒業後、2002年に講談社に入社。モーニング編集部にて、『ドラゴン桜』(三田紀房)、『宇宙兄弟』(小山宙哉)、『空白を満たしなさい』(平野啓一郎)などの編集を担当する。2012年にクリエイターのエージェント会社・コルクを創業。著書に『観察力を高める 一流のクリエイターは世界をどう見ているのか』(SBクリエイティブ)などがある。

「なぜ」を問い続けるのは、やめたほうがいい

AIを味方につけるために、問いを立てる力が必要とnoteの記事に記していますね。

佐渡島はい。いまや僕たちは常にスマートフォンと行動を共にしていて、いつでもAIを使えるわけですよね。でも現時点ではまだ、AIが僕たちの会話を聞いたり、体調のデータを見たりして勝手にアドバイスしてくれる仕組みではない。こちらから何かを質問した場合にだけ、答えてくれるわけです。

AIのなかには膨大な知識と思考法が蓄積されています。だけど、しっかり質問しなければ自分が使えるかたちで引き出すことができません。だからこそ、良質な問いを立てる力が必要になります。

佐渡島さんが考える良質な問いとは、どのようなものでしょうか。

佐渡島よく「なぜ」を問い続けるべき、と言われたりしますよね。でも僕、それはやめたほうがいいと思うんです。根源的な問いになっちゃって、そこから抜け出せなくなりがちですから。

「なぜ自分はちゃんと報告書を書けないんだろう」とか、「なぜ自分は業務の締め切りを守れないんだろう」とか。簡単には答えが出ない問いですよね。

大事なのは、問いを基に具体的な課題を設定して、解決を図っていくことです。なぜという枕詞をつけると、問いが壮大になってしまって、課題に向き合う心理的なハードルが高くなるんですよね。

下手をすると、できていない自分が悪いという思考になって、自己否定につながってしまいます。

どうすれば、具体的な課題の発見につながるのでしょうか。

佐渡島なぜ(=Why)以外の「5W1H」を入れ替えながら自分に問い直してみるのがおすすめです。

報告書でいえば、シンプルに「どんな(=What)報告書がいいんだろう」と問い直してみるのもいいですね。どんな報告書なら読まれるのか、いつ(=When)報告書を書くのがいいのか、どのタイミングで提出するのがいいのか……。たくさんの問いを立てられます。こうした問いを通じて、報告書の解像度が上がっていくわけです。

あと、他者の言動をネガティブにとらえてしまうときも、自分への問いかけ次第で視点を変えられるのではないでしょうか。「なぜあの人はこんなことを言ったんだろう」と考えだすと、「あの人は嫌いだ、ムカつく」という感情につながってしまう。だけど「あの人はあの場面で何を伝えたかったんだろう」「同じ言葉を違う場面で聞いたら自分はどう感じるだろう」と問いを立てれば、相手ではなく言葉そのものに意識を向けられるようになりますよね。

かくいう僕も、若手のころは、自分にできないことがあったらすぐに「なぜ」という疑問詞で考えていました。そして、そのたびに自己否定していたように思います。

問いかけ方を変えるようになったきっかけが、あったのですか。

佐渡島20代半ばで、漫画『ドラゴン桜』の編集者を務めたときのことです。リサーチのためたまたま読んだある本に、「頭の中の独り言の質が悪いと、思考が邪魔されて良い行動ができなくなる」といったことが書かれていたんです。それで自分への問いかけ方を見直してみたら、いろいろなことがうまく進むようになりました。

包み隠さず情報を提供すれば、AIからの助言の精度は高まる

佐渡島さんはいま、AIをどのように使いこなしていますか。

佐渡島人とのコミュニケーションを助けてもらうツールとして、使っていますね。誰かとやり取りをしていて、僕が相手の言葉の意味をいまいち理解できないときなどはAIに聞くんです。やり取りの背景を伝えつつ「この言葉にはどんな意図がありますか」と質問して、相手の意図を客観的に推測してもらう。

「ああ、そんな意図があったのかもしれないな」と気づかされることが多いですね。

もっと簡単な方法として、チャットツールでのやり取りのスクリーンショットを添付して、「このコミュニケーションがうまくいっていない理由は何だと思いますか?」と聞くこともあります。コーチングを受ける感覚でしょうかね。

佐渡島また、最近の生成AIは記憶力が進化していて、定期的にAIとのやり取りを続けていると、僕に関する情報をどんどん蓄積してくれます。そこで「この1か月間に僕があなたと話した内容をもとに、僕のことを経営者としてどう思いますか?」なんて聞くこともあります。

これは面白いですよ。僕の場合は編集者であり経営者でもあるわけですが、編集者の感覚で仕事をしていると現場感覚が強くなりすぎて、経営者として適切ではないかもしれないと感じることがあるんです。

だから、経営者としての僕を客観的に評価してくれる声は、ありがたいんですよね。「周囲の人に聞けばいいじゃないか」と思うかもしれませんが、こんなことを自社の役員に聞いても、相手は困ってしまうかもしれませんし。

そうした意味では、高頻度でAIとコミュニケーションを重ねて、自分の情報をできるだけ与えてあげると利用の効果は高まるのかもしれませんね。

佐渡島そうですね。個人情報の渡し方については気をつけるべき部分もあると思いますが、僕は自分を正しく理解してアドバイスしてほしいので、オープンに何でも伝えています。

ちなみにコルクでは「さらけだす」というバリューを掲げています。周囲との綿密な協力関係を築くためには、日頃から自分が何を大切にしていて、いま自分がどんな状態なのかを周囲に伝えることが重要だと考えているんです。よく分からない相手から急に助けを求められても、できることは限られますから。AIに対しても、自分を理解してもらうために「さらけだす」ことが大切なのではないでしょうか。

AIは正解を教えてくれる存在ではなく、対話の相手

ほかには、どんな場面でAIを活用していますか。

佐渡島企画の構想を練るときなどに、使っていますね。

たとえば「昔は一族の歴史や町の盛衰を書くような小説が多かったけど、最近は個人の短い時間軸の物語が増えているように思います。これは僕の思い込みですか?」と質問してみる。するとAIは、膨大な知識を駆使して「それは思い込みではなく、現在のエンターテインメントの潮流です」と答えてくれるんです。この前提に基づいて社内で議論したり、企画をブラッシュアップしたりしています。

AIとのやり取りのなかで、心がけていることは。

佐渡島人間との対話と、そんなに変わりません。ただ、一発目の質問だけは質問の背景や目的を説明するなど、ちょっと言葉多めに補足します。

また、過去の自分とのやり取りを記憶しているのかを探る質問を入れることも大事ですね。「僕がどんな職業で、どういうことをやっているか把握していますか?」と聞くと、AIが記憶している内容を返してくれて、対話がスムーズに進むようになります。

便利さがあるがゆえに、AIの回答を盲信して、誤った選択をしてしまうおそれはありませんか。

佐渡島「正解」を求めるとそうなってしまうかもしれませんね。僕はAIにクイズを出しているわけではないし、正解を教えてもらうのではなく対話したいと思って使っているので、その懸念は抱きません。人間が相手でも同じことかな、と思います。

AIが人と人の意思疎通を円滑にしてくれる

企業としてChatGPTなどの生成AIを導入する例が増えていますが、まだまだビジネスで活用しきれていないと感じている人も多いかもしれません。

佐渡島生成AIを組織としてただ導入するだけでは、効果的には使いこなせないと思います。

たとえば営業が強い会社は、営業そのものだけではなく、営業企画にも力を入れていますよね。営業企画が一生懸命に施策を考え、それを営業部隊が実行に移すからこそ成果が出るわけです。それと同じで、「この会社では誰が、どのようにAIを使っていくと業務が効率化されるのか」「どんなデータを活用するべきか」などを整理・検討する人やチームが必要だと思います。

個人レベルでより活用していくには。

佐渡島最近だと、オンライン会議ツールとAIが組み合わさって、会話の内容を自動的に書き起こしてくれる機能もありますよね。こういう機能は、どんどん活用したほうがいい。人間が自分でメモを取ってもいいんだけど、人間は相手の言葉を無意識に自分の言葉へ変換してしまう。それで記憶の内容が変わって、相手との意思疎通がうまくいかなくなることもありますよね。そうした事態を防ぐためにも、AIを活用できるのではないでしょうか。

身近な例だと、当社の役員の1人は僕とのオンライン会議を録画して、書き起こしをChatGPTに読ませたうえで、内容を解説させるらしいんですよ。するとAIは、僕がどんな意図で発言したかを教えてくれる。その解説の中身が、結構的を得ているんですよね。自分でメモを取るときには聞き逃してしまうような内容も、カバーできるからかもしれません。このやり方を始めてから、その役員と一緒に進める仕事がさらにスムーズになりましたね。

こんなふうにAIのサポートを受けながら、日々の仕事の質を高めることができます。「優秀なコーチが伴走してくれているんだ」という感覚で自分のことをさらけだしていけば、もっともっとAIを味方につけられると思いますよ。

Enriching+では、世の中の課題やトレンドに着目し、新しい価値を提示することで、私たち一人ひとりの考えるきっかけとなるようなコンテンツ「ISSUE」を制作・発信しています。

昨今AIの適用範囲が急速に広がる一方で、個人レベルでは活用の「先行組」と「様子見組」のギャップが広がっています。「AIには未知の面があり、敬遠する人も少なくはない」という課題を踏まえ、本企画ではAI活用の様子見組を後押しする内容を中心にまとめました。

住友商事は、グループ全体で生成AIの活用に取り組んでいます。2024年4月には、日本企業で初めて「Microsoft 365 Copilot」をグローバルに全社導入しました。